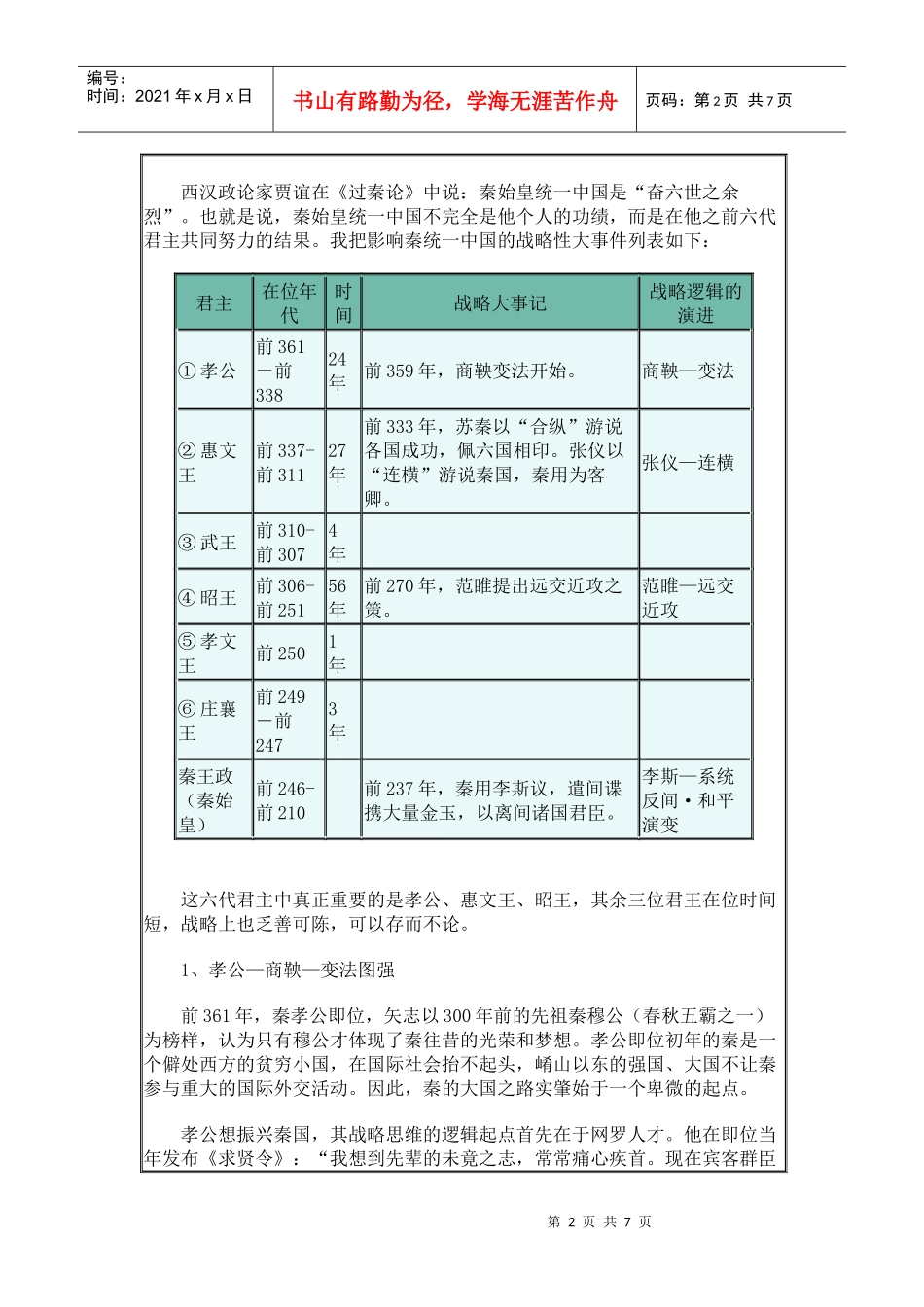

第1页共7页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共7页2008-05-0115:29一、“战略形成”的两种流行观点没有一个公司不在做决策,但只有少数公司拥有成熟、清晰的战略。有一种观点认为,战略是在决策的基础上逐渐形成的;另一种观点认为,战略是经过精密谋划,往往由公司总部制定和发布,实施上既有明确的起点也经过了充分的动员,所谓谋定而后动。但这两种说法都有问题,既然每一个公司都在做决策,但不是每一个公司都有战略,因此由决策的累积从而产生清晰的战略就不是必然的;而“谋定而后动”式的战略规划在究竟如何应对“不断变化的环境”方面让人很不放心。当然,不断变化的环境可以通过“压缩时间”来部分地加以控制,因为按照常识来说,时间越短,相应的环境变化也就越容易预测,而战略规划是离不开预测的。压缩时间也有一个度,压缩得过分了,就不再是战略,而是战术了。柏杨有一个有趣的说法:“政治家能看到20年之后,历史学家则能看到30年之后。”因此,企业界“谦虚”一点,往往把战略规划的时间定为3-5年,偶尔也会谋划到10年以后,那就有点浪漫色彩了。战略究竟是如何形成的?如果我们再把时间扩大到“百年”这么大的区间,还有没有可能观察到某个组织清晰的战略走向或战略逻辑?既然有无数的中国FromEMKT.com.cn公司立志要成为百年企业,那么这就是一个需要理性对待的大题目。二、秦统一中国的“百年战略逻辑”秦始皇在公元前221年统一中国,激荡缤纷的战国时代同时宣告结束。秦始皇为什么能统一中国?为什么在战国七雄中是地处函谷关以西的秦国吞灭了山(崤山)东六国(韩、赵、魏、齐、楚、燕)?这些问题千百年来让人着迷。从战略的角度加以观察,《剑桥中国秦汉史》有一个结论:在前338年商鞅之死到前221年秦统一的一个世纪稍多的时期中所发生的大事,没有提供任何迹象可以说明秦的成就是蓄意制定的任何长期战略性计划或谋略的结果。这是说在一百多年的时间里,秦统一中国并不是大战略的谋定而后动;或者说,秦统一中国并不是“百年战略规划+精准实施”的一个理性过程。但《剑桥中国秦汉史》又有另外的一个结论:秦国朝帝国方向的发展(趋势)至少在一个世纪前就已经变得很明显了。所谓“朝帝国方向发展”就是秦统一中国的进程,统一前是秦王国,统一后是秦帝国。为什么在一百多年前,秦统一中国的趋势就很明显了呢?这种趋势究竟是什么?这种趋势又如何在百年的时间跨度内得到强化和执行,最终成为现实?如果我们不满足于玄远的天命论,那么回顾秦统一中国的战略历程就显得迫在眉睫。第2页共7页第1页共7页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第2页共7页西汉政论家贾谊在《过秦论》中说:秦始皇统一中国是“奋六世之余烈”。也就是说,秦始皇统一中国不完全是他个人的功绩,而是在他之前六代君主共同努力的结果。我把影响秦统一中国的战略性大事件列表如下:君主在位年代时间战略大事记战略逻辑的演进①孝公前361-前33824年前359年,商鞅变法开始。商鞅—变法②惠文王前337-前31127年前333年,苏秦以“合纵”游说各国成功,佩六国相印。张仪以“连横”游说秦国,秦用为客卿。张仪—连横③武王前310-前3074年④昭王前306-前25156年前270年,范睢提出远交近攻之策。范睢—远交近攻⑤孝文王前2501年⑥庄襄王前249-前2473年秦王政(秦始皇)前246-前210前237年,秦用李斯议,遣间谍携大量金玉,以离间诸国君臣。李斯—系统反间·和平演变这六代君主中真正重要的是孝公、惠文王、昭王,其余三位君王在位时间短,战略上也乏善可陈,可以存而不论。1、孝公—商鞅—变法图强前361年,秦孝公即位,矢志以300年前的先祖秦穆公(春秋五霸之一)为榜样,认为只有穆公才体现了秦往昔的光荣和梦想。孝公即位初年的秦是一个僻处西方的贫穷小国,在国际社会抬不起头,崤山以东的强国、大国不让秦参与重大的国际外交活动。因此,秦的大国之路实肇始于一个卑微的起点。孝公想振兴秦国,其战略思维的逻辑起点首先在于网罗人才。他在即位当年发布《求贤令》:“我想到先辈的未竟之志,常常痛心疾首。现在宾客群臣第3页共...