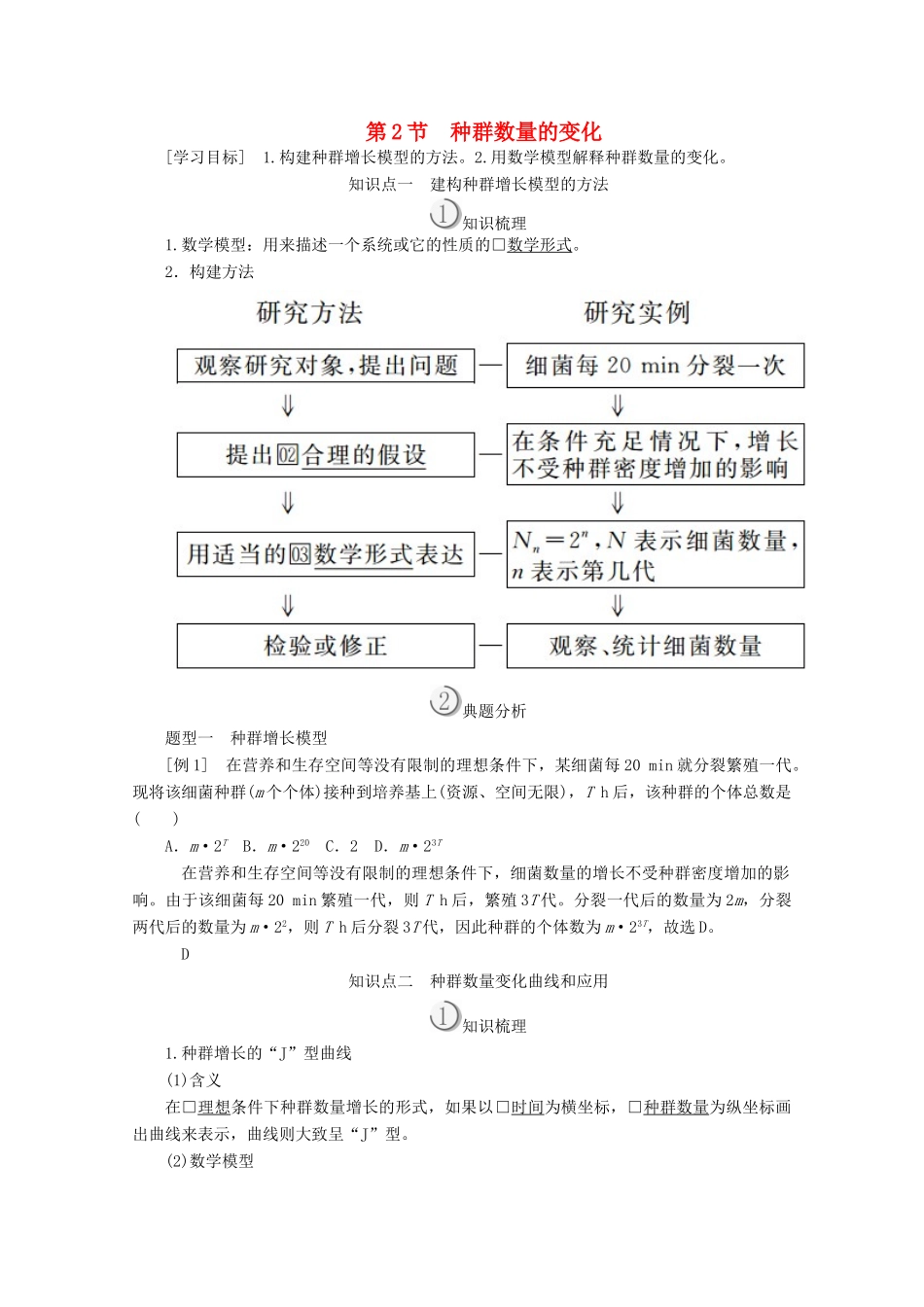

第2节种群数量的变化[学习目标]1.构建种群增长模型的方法。2.用数学模型解释种群数量的变化。知识点一建构种群增长模型的方法知识梳理1.数学模型:用来描述一个系统或它的性质的□数学形式。2.构建方法典题分析题型一种群增长模型[例1]在营养和生存空间等没有限制的理想条件下,某细菌每20min就分裂繁殖一代。现将该细菌种群(m个个体)接种到培养基上(资源、空间无限),Th后,该种群的个体总数是()A.m·2TB.m·220C.2D.m·23T在营养和生存空间等没有限制的理想条件下,细菌数量的增长不受种群密度增加的影响。由于该细菌每20min繁殖一代,则Th后,繁殖3T代。分裂一代后的数量为2m,分裂两代后的数量为m·22,则Th后分裂3T代,因此种群的个体数为m·23T,故选D。D知识点二种群数量变化曲线和应用知识梳理1.种群增长的“J”型曲线(1)含义在□理想条件下种群数量增长的形式,如果以□时间为横坐标,□种群数量为纵坐标画出曲线来表示,曲线则大致呈“J”型。(2)数学模型①模型假设a.条件:□食物和空间条件充裕、气候适宜、没有敌害等。b.数量变化:种群的数量每年以□一定倍数增长,第二年的数量是第一年的λ倍。②建立模型t年后种群数量表达式为□Nt=N0λt。a.λ>1,种群密度□增大,为□增长型种群;b.λ<1,种群密度□减小,为□衰退型种群;c.λ=1,种群数量□不变,为□稳定型种群。④曲线2.种群增长的“S”型曲线(1)曲线形成原因及曲线分析(2)农业生产中的应用④合理确定载畜量草原放牧、鱼的养殖等,最大量不能超□K值。3.种群数量的波动和下降(1)影响因素①自然因素:如□气候、食物、□天敌、传染病等。②人为因素:种植业、养殖业的发展,砍伐森林,猎捕动物,环境污染等。(2)数量变化:大多数种群的数量总是在□波动中,在不利条件下,种群的数量还会急剧下降甚至消亡。1.在“S”型曲线中,有一段时期近似于“J”型曲线,这一段是否等同于“J”型曲线?提示:不是。因为“J”型曲线是理想条件下的种群增长趋势,“S”型曲线是在环境有限的条件下种群的增长趋势。2.同种生物的K值是固定不变的吗?哪些因素会影响动物种群的环境容纳量?提示:同一种生物的K值不是固定不变的,会受到环境的影响。生物自身的遗传特性和食物、栖所、天敌及其他生存条件均会影响动物的环境容纳量。3.K值是种群数量的最大值吗?提示:K值并不是种群数量的最大值;K值是环境容纳量,即在保证环境不被破坏的前提下所能容纳的最大值;在环境不遭到破坏的情况下,种群数量会在K值附近上下波动,种群所达到的最大值会超过K值,这个值存在的时间很短,会导致环境被破坏。典题分析题型二种群数量增长曲线分析[例2]在资源和空间有限的条件下,种群数量呈“S”型增长。如图是某藻类在不同环境温度下的种群增长曲线,下列有关叙述不正确的是()A.环境容纳量随环境温度不同而改变B.19.8℃条件下环境容纳量最小C.24.8℃条件下第5天左右的种群增长速率最大D.33.6℃条件下种群数量将维持在K值恒定不变环境容纳量随温度、气候等条件的变化而变化,A正确;图示三种温度条件下的环境容纳量相比,19.8℃条件下最小,B正确;24.8℃条件下,在第5天时,曲线的斜率最大,即种群增长速率最大,C正确;33.6℃条件下,种群发展到第4天时,种群数量在K值附近波动,D错误。D规律总结种群数量增长的“J”型曲线和“S”型曲线题型三种群数量的应用[例3]如图表示某一动物种群迁入适宜环境后的增长曲线图,下列有关说法错误的是()A.此种群的增长曲线是“S”型,该环境条件所能维持的最大种群数量大约是500只B.如果此种群是鱼类,则捕捞后的种群数量控制在曲线的b点最合适C.如果此种动物是老鼠,限制其种群数量的最好方法是尽量降低其K值D.种群的增长速率最快点在b点,种群数量到K值时,数量不变据图分析,此种群的增长曲线是“S”型,d点达到K值,为500左右,所以环境条件所能维持的最大种群数量大约是500只,A正确;b点种群数量为K/2,此时种群增长速率最大,因此鱼类捕捞后的种群数量控制在曲线的b点最合适,B正确;控制老鼠的种群数量最好的方法是尽量降低其K值,如减少资源和空间等,C正确;种群的增...