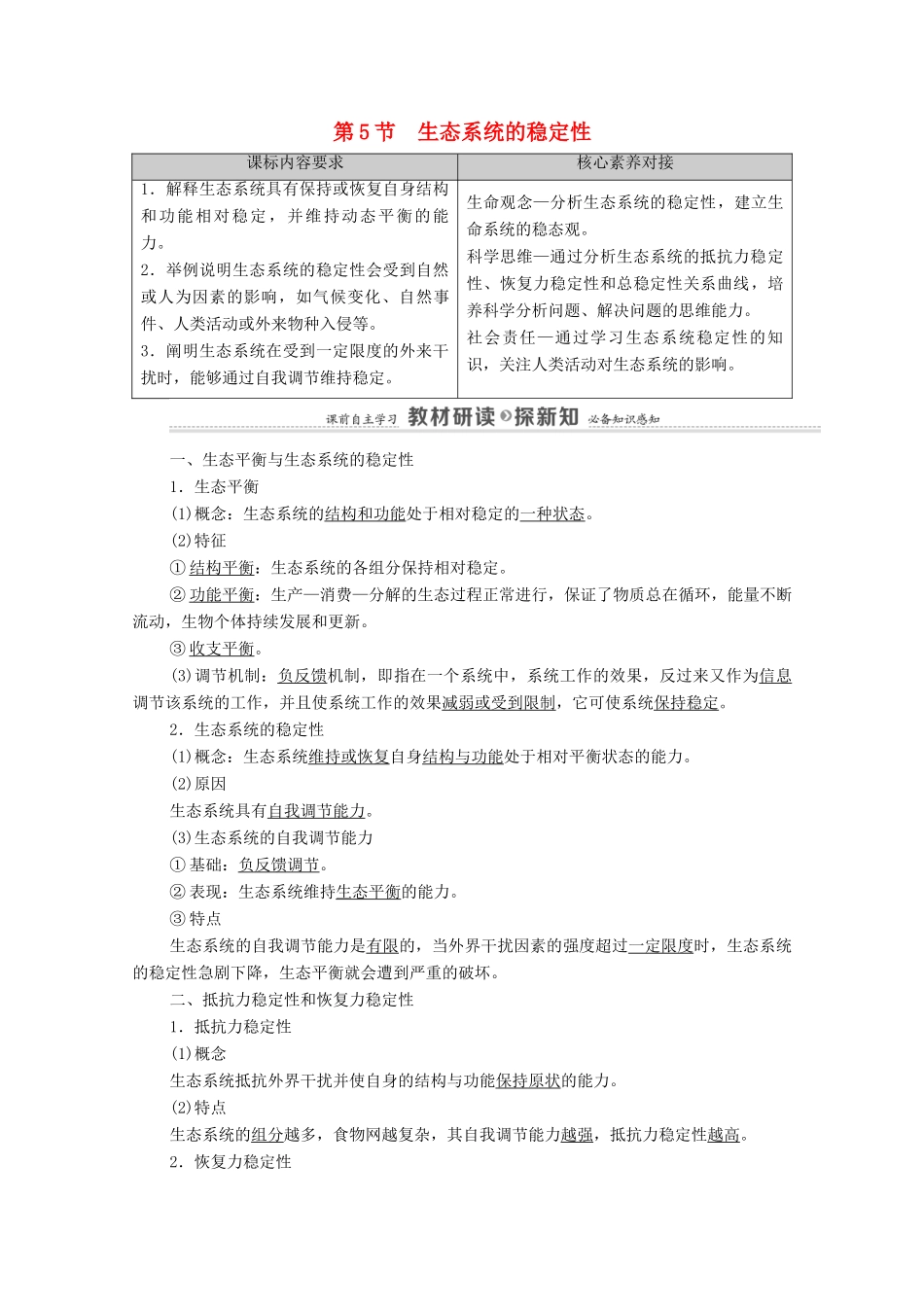

第5节生态系统的稳定性课标内容要求核心素养对接1.解释生态系统具有保持或恢复自身结构和功能相对稳定,并维持动态平衡的能力。2.举例说明生态系统的稳定性会受到自然或人为因素的影响,如气候变化、自然事件、人类活动或外来物种入侵等。3.阐明生态系统在受到一定限度的外来干扰时,能够通过自我调节维持稳定。生命观念—分析生态系统的稳定性,建立生命系统的稳态观。科学思维—通过分析生态系统的抵抗力稳定性、恢复力稳定性和总稳定性关系曲线,培养科学分析问题、解决问题的思维能力。社会责任—通过学习生态系统稳定性的知识,关注人类活动对生态系统的影响。一、生态平衡与生态系统的稳定性1.生态平衡(1)概念:生态系统的结构和功能处于相对稳定的一种状态。(2)特征①结构平衡:生态系统的各组分保持相对稳定。②功能平衡:生产—消费—分解的生态过程正常进行,保证了物质总在循环,能量不断流动,生物个体持续发展和更新。③收支平衡。(3)调节机制:负反馈机制,即指在一个系统中,系统工作的效果,反过来又作为信息调节该系统的工作,并且使系统工作的效果减弱或受到限制,它可使系统保持稳定。2.生态系统的稳定性(1)概念:生态系统维持或恢复自身结构与功能处于相对平衡状态的能力。(2)原因生态系统具有自我调节能力。(3)生态系统的自我调节能力①基础:负反馈调节。②表现:生态系统维持生态平衡的能力。③特点生态系统的自我调节能力是有限的,当外界干扰因素的强度超过一定限度时,生态系统的稳定性急剧下降,生态平衡就会遭到严重的破坏。二、抵抗力稳定性和恢复力稳定性1.抵抗力稳定性(1)概念生态系统抵抗外界干扰并使自身的结构与功能保持原状的能力。(2)特点生态系统的组分越多,食物网越复杂,其自我调节能力越强,抵抗力稳定性越高。2.恢复力稳定性(1)概念生态系统在受到外界干扰因素的破坏后恢复到原状的能力。(2)特点生态系统的成分越简单,一般越容易恢复;反之越难。三、提高生态系统的稳定性1.提高生态系统的稳定性的原因:(1)处于生态平衡的生态系统可以持续不断地满足人类生活所需。(2)处于生态平衡中的生态系统能够使人类生活与生产的环境保持稳定。2.提高生态系统稳定性的措施(1)要控制对生态系统的干扰强度,在不超过生态系统自我调节能力的范围内,合理适度地利用生态系统。(2)对人类利用强度较大的生态系统,应给予相应的物质、能量的投入,保证生态系统内部结构与功能的协调。四、设计制作生态缸,观察其稳定性1.目的要求:设计一个生态缸,观察这一人工生态系统的稳定性。2.基本原理3.实验步骤(1)铺土:沙土在上,花土在下。↓(2)倒水:在缸内低处倒进水。↓(3)放置生物:依据生物生活习性合理放置。↓(4)放置生态缸:封上生态缸盖,将生态缸放置于室内通风、光线良好的地方,但要避免阳光直接照射。判断对错(正确的打“√”,错误的打“×”)1.一般地说,生态系统的成分越单一,营养结构越简单,自我调节能力就越小,抵抗力稳定性就越低。()2.生态系统的自我调节能力表现在自身净化作用、群落内部的负反馈调节和生物群落与无机环境之间的负反馈调节等方面。()3.生态平衡并不是指生态系统一成不变,而是一种动态的平衡。()4.生态系统内部结构与功能的协调,可以提高生态系统稳定性。()5.在一块牧草地上栽种乔木树林后,其恢复力稳定性下降。()6.就生态系统结构而言,生态瓶的稳定性取决于物种数。()提示:1.√2.√3.√4.√5.√6.×生态瓶的稳定性主要取决于生产者、消费者和分解者的合理搭配,并非物种数目越多越稳定。生态平衡与生态系统的稳定性1.对生态平衡的理解在处于平衡的生态系统中,物质和能量的输入与输出均衡,生物种类的组成稳定,也就是说,生态系统中的生产过程与消费、分解过程处于平衡的状态,这时生态系统的外貌、结构以及动植物组成等都保持相对稳定的状态。2.对生态系统稳定性的理解(1)结构的相对稳定:结构相对稳定体现在各组成成分的相对稳定和生物种间关系的相对稳定。(2)功能的相对稳定:生态系统物质和能量的输入与输出达到平衡。3.生态系统的反馈调节(1)作用:生态系统自我调节能力的基础,能使...