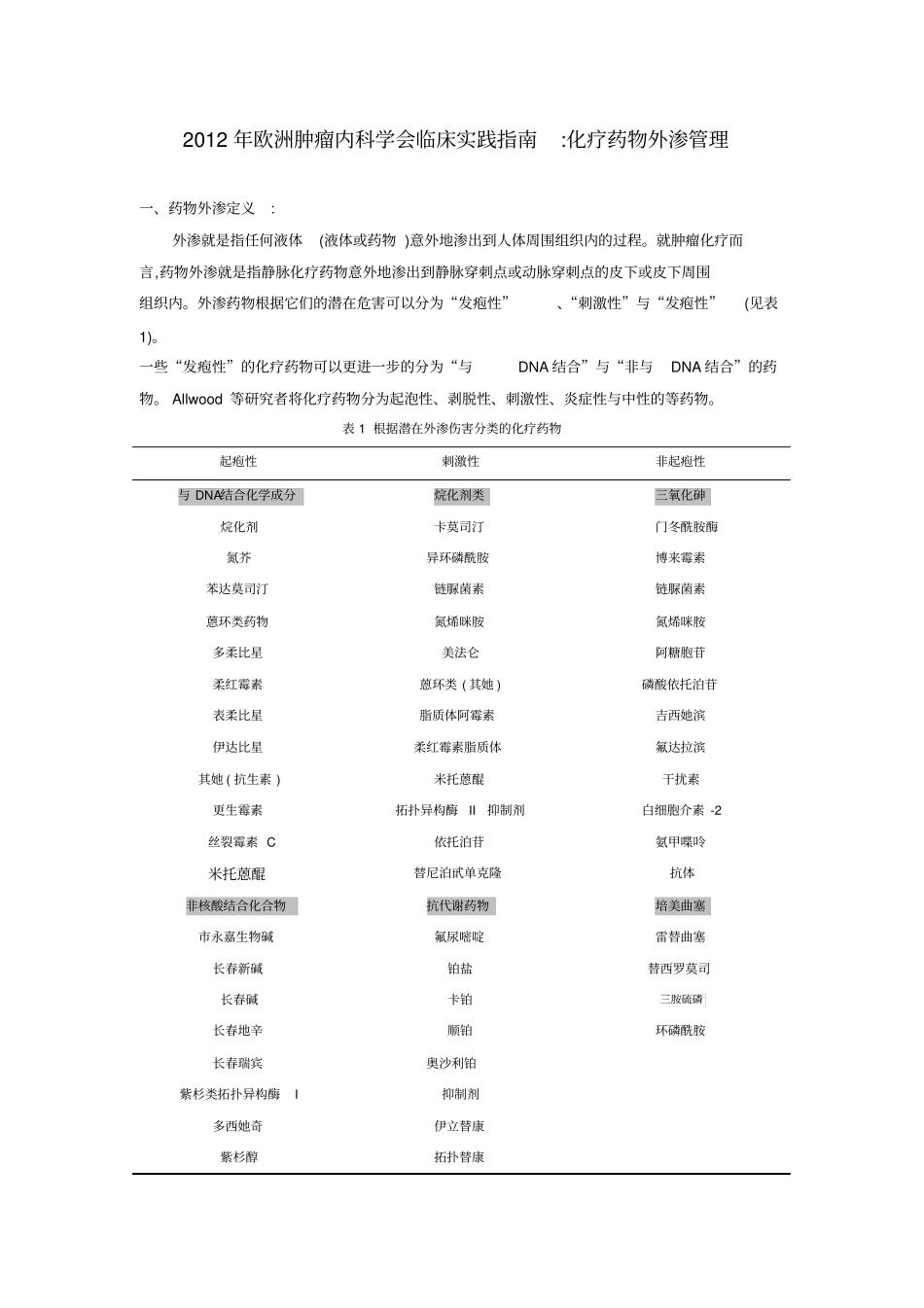

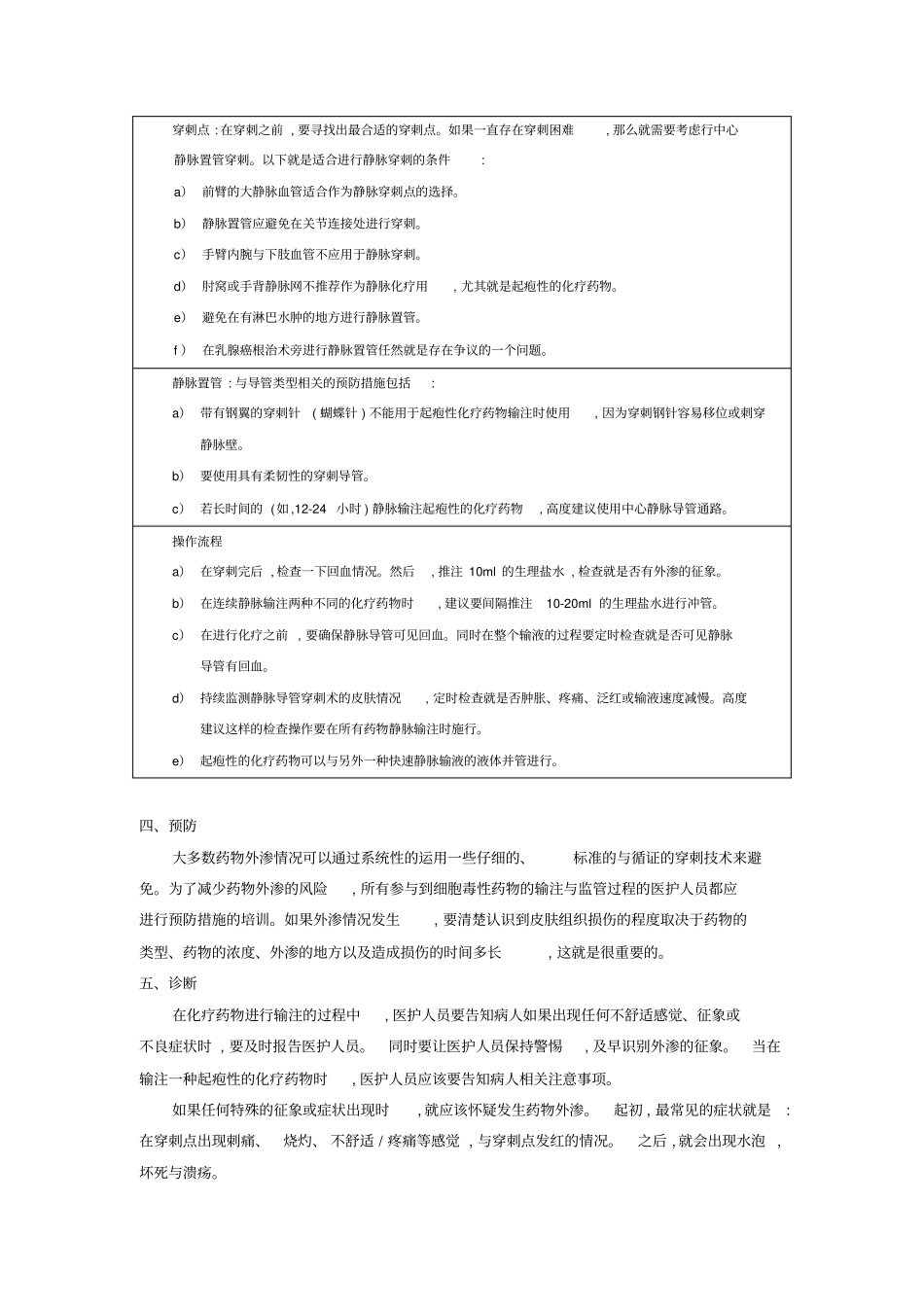

2012年欧洲肿瘤内科学会临床实践指南:化疗药物外渗管理一、药物外渗定义:外渗就是指任何液体(液体或药物)意外地渗出到人体周围组织内的过程。就肿瘤化疗而言,药物外渗就是指静脉化疗药物意外地渗出到静脉穿刺点或动脉穿刺点的皮下或皮下周围组织内。外渗药物根据它们的潜在危害可以分为“发疱性”、“刺激性”与“发疱性”(见表1)。一些“发疱性”的化疗药物可以更进一步的分为“与DNA结合”与“非与DNA结合”的药物。Allwood等研究者将化疗药物分为起泡性、剥脱性、刺激性、炎症性与中性的等药物。表1根据潜在外渗伤害分类的化疗药物起疱性刺激性非起疱性与DNA结合化学成分烷化剂类三氧化砷烷化剂卡莫司汀门冬酰胺酶氮芥异环磷酰胺博来霉素苯达莫司汀链脲菌素链脲菌素蒽环类药物氮烯咪胺氮烯咪胺多柔比星美法仑阿糖胞苷柔红霉素蒽环类(其她)磷酸依托泊苷表柔比星脂质体阿霉素吉西她滨伊达比星柔红霉素脂质体氟达拉滨其她(抗生素)米托蒽醌干扰素更生霉素拓扑异构酶II抑制剂白细胞介素-2丝裂霉素C依托泊苷氨甲喋呤米托蒽醌替尼泊甙单克隆抗体非核酸结合化合物抗代谢药物培美曲塞市永嘉生物碱氟尿嘧啶雷替曲塞长春新碱铂盐替西罗莫司长春碱卡铂三胺硫磷长春地辛顺铂环磷酰胺长春瑞宾奥沙利铂紫杉类拓扑异构酶I抑制剂多西她奇伊立替康紫杉醇拓扑替康其她其她曲贝替定伊沙匹隆二、药物外渗发生率由于药物外渗事件集中上报登记机制的缺乏,可以获取的药物外渗发生率的相关数据较少。相关报道的发生率差异很大。在各种文献报道的药物外渗发生率在0、01%-7%之间。也有研究数据报道因为静脉输液程序的改进、药物外渗的早期识别与外渗管理培训的开展等,外渗发生率正逐渐降低。一项单中心的回顾性研究数据显示,2002年药物外渗的总体发生率较15年之前的发生率降低10倍以上(0、01%VS0、1%)。而从中心导管装置中发生的化疗药物外渗的相关报道有限。三、药物外渗高危因素充分识别药物外渗的危险因素对减少在病人身上带来的风险就是很重要的。为了预防逐渐增加的药物外渗发生率,需要采取相关的预防措施;或在某些情况下,使用中心静脉导管就是可以考虑的。这些危险因素可以分为“病人相关的危险因素”与“输液操作相关的危险因素”。表2病人相关及输液流程相关危险因素列表病人相关危险因素静脉置管与输液流程相关危险因素(外周静脉或输液港)血管细小且脆性大缺乏培训或缺少经验的医护人员血管硬化:由于此前多次使用化疗药物而导致重复多次穿刺置管突出但易滑动的血管(例如,老年人)置管穿刺处的条件不佳已知疾病,或与改变或损害机体循环的一些疾病情况,如雷诺综合征、晚期糖尿病、严重的周围血管疾病、淋巴水肿或上腔静脉综合征血管流速高压力大存在出血倾向,血管通透性增加或凝血异常置管设备的选择、尺寸、钢制蝴蝶针肥胖导致外周静脉穿刺困难没有充分覆盖敷料或固定不佳存在感觉障碍导致病人无法感知静脉化疗穿刺处出现的异常改变中心导管植入不佳(置管过深,难以保护导管安全定位)由于存在交流障碍或者年龄小的婴幼儿阻碍了穿刺处外渗情况的早期报告长时间静脉输液表3降低外渗风险的预防措施穿刺点:在穿刺之前,要寻找出最合适的穿刺点。如果一直存在穿刺困难,那么就需要考虑行中心静脉置管穿刺。以下就是适合进行静脉穿刺的条件:a)前臂的大静脉血管适合作为静脉穿刺点的选择。b)静脉置管应避免在关节连接处进行穿刺。c)手臂内腕与下肢血管不应用于静脉穿刺。d)肘窝或手背静脉网不推荐作为静脉化疗用,尤其就是起疱性的化疗药物。e)避免在有淋巴水肿的地方进行静脉置管。f)在乳腺癌根治术旁进行静脉置管任然就是存在争议的一个问题。静脉置管:与导管类型相关的预防措施包括:a)带有钢翼的穿刺针(蝴蝶针)不能用于起疱性化疗药物输注时使用,因为穿刺钢针容易移位或刺穿静脉壁。b)要使用具有柔韧性的穿刺导管。c)若长时间的(如,12-24小时)静脉输注起疱性的化疗药物,高度建议使用中心静脉导管通路。操作流程a)在穿刺完后,检查一下回血情况。然后,推注10ml的生理盐水,检查就是否有外渗的征象。b)在连续静脉输注两种不同的化疗药物时,建议要间隔推注10-20ml的生理盐水进行冲管。c)在进行化疗之...