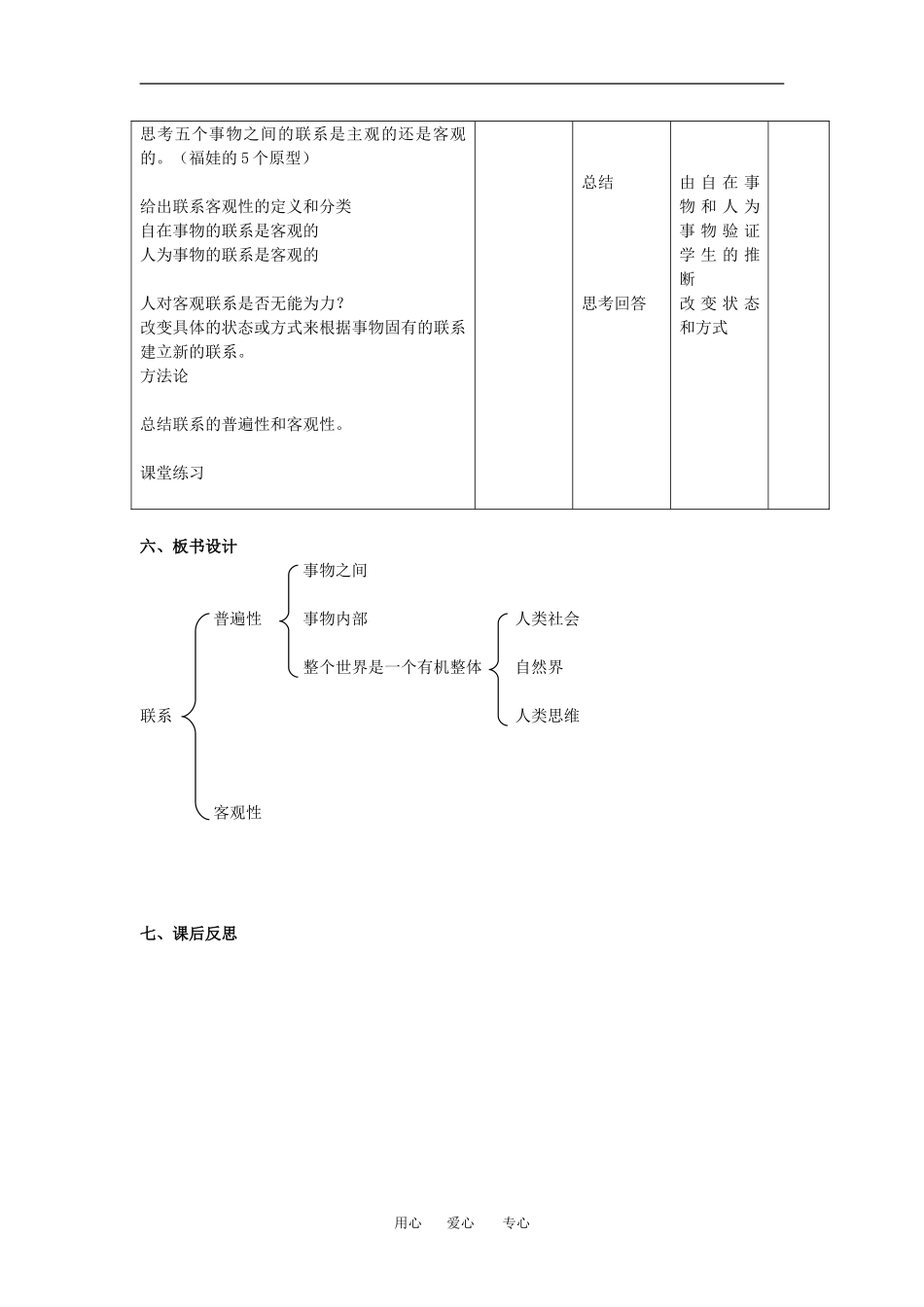

《世界是普遍联系的》教学设计一、指导思想与理论依据新课程改革目标的行为主体是学生,而不是教师。二、教学背景分析1课标分析课标要求:观察社会现象和自然现象,领会世界是普遍联系的,学会用联系的观点看问题。课标要求注重于两点:一是通过观察社会和自然现象;二是学生学会用联系的观点看问题,重在方法论层面。这就要求课程的设计,一要更形象更事例化,要注重以学生身边的社会和自然现象观察得出知识点。二是要注重方法论意义,在认识世界后,要体现出针对世界观的方法论的要求。2教材分析本课为人教版高中思想政治必修4生活与哲学第三单元思想方法与创新意识第七课唯物辩证法的联系观中的第一框题《世界是普遍联系的》中的联系的三个特征中的前两个。本单元在全书中处于承上启下的位置,上承第二单元“我们如何看待周围的世界”,下启“如何认识社会,树立科学的世界观、人生观和价值观”这一全书的终结和归宿,为学生正确认识社会、正确进行价值选择,实现人生价值,提供了方法论的指导。联系的观点是唯物辩证法的第一个总特征,是我们认识和观察事物的基本方法。联系共有三个特征:普遍性、客观性、多样性(附加“联系的条件性”)。本课从联系的普遍性和客观性加以分析,既承接了第二单元唯物论的知识,又在客观性中为后面的多样性和条件性面下伏笔。3学情分析北外附校高中学生自觉性和主动性都还不是很积极,同时高二4班作为学校的PGA班级,对于政治学科属于非高考的会考科目。因此学生的重视程度相对较轻,课下给予政治学科的关注较少。因此争取在课上时间将知识让学生掌握牢就是一个很重要的问题。所以课程设计上,一是重视课程知识能很稳很扎实地教授,一个一个知识点让学生掌握了再往下进行;二是形象性和反复性,通过课上的举例和老师讲解,学生能生动地记住并记牢知识点,并在课上有一个反复的过程。因此本课设计上,只设计了《世界是普遍联系的》本框题中的联系的普遍性和客观性两个知识点。联系的多样性以及其中的联系是有条件的具体的放在了下一课。这也是基于课前对学生进行新知识的调查,发现学生对联系的观点还没有一定的系统,仅仅是停留在生活中的人与人之间的“联系”。另外4班学生思维、观点较活跃,但基本功不扎实,因此课程设计上注重了学生自我的推断和学生的分析、概括、总结,并注重课程整合,淡化学科界限,把学科课程,特别是其他学科知识作为一种资源开发。同时,注重对书本的具体认知。对知识点,在学生逐步推倒出后,要求学生在书中标注。三、教学目标分析1知识目标:①通过以班级为例和喜马拉雅的造山运动,学生能概述出联系的含义,并识记理解;②通过对六度空间理论的验证、再认蝴蝶效应原理和结合意识的知识推断人的思维的普遍联系,学生归纳出联系普遍性的三个方面及其方法论要求;用心爱心专心③通过对否定福娃事件中的“联系”,学生识别出联系的客观性及其要求。2能力目标:培养学生全面的联系的看问题和分析问题的能力,使学生能初步从错综复杂的联系中认识和发现事物本质的固有的内在的联系,初步学会用全面联系的观点看问题。3情感态度和价值观目标:树立唯物辩证法的联系观,自觉抵制形而上学的孤立观,自觉维护人类生存的环境,努力把自己融入社会。四、教学重难点:把握联系的观点对我们的生活有何重要意义。五、教学过程与教学资源唯物辩证法的联系观--世界是普遍联系的(第1课时)教学过程教师活动学生活动设计目的时间导入:视频:《情系人人》引出本节课的关键词:联系。学生计算自己的人际网络。认识陌生人的方式“六度空间理论”用数学方法验证。六度空间理论对联系的启发。由此从人类社会分析联系的普遍性。联系是普遍的前两个个方面:事物之间是有联系的;事物内部诸要素之间是联系的。不仅仅是人类社会,自然界也是有联系的。蝴蝶效应。由人类社会,自然界中各有联系,到人类社会与自然界的联系,到客观世界和主观世界的联系,从而得出整个世界是联系的有机整体。自此得出联系的三个特点。恩格斯的话,找出联系的实质:影响、制约、作用。用珠峰造山运动来体现相互作用、影响、制约。由此给出联系的定义。珠峰的新...