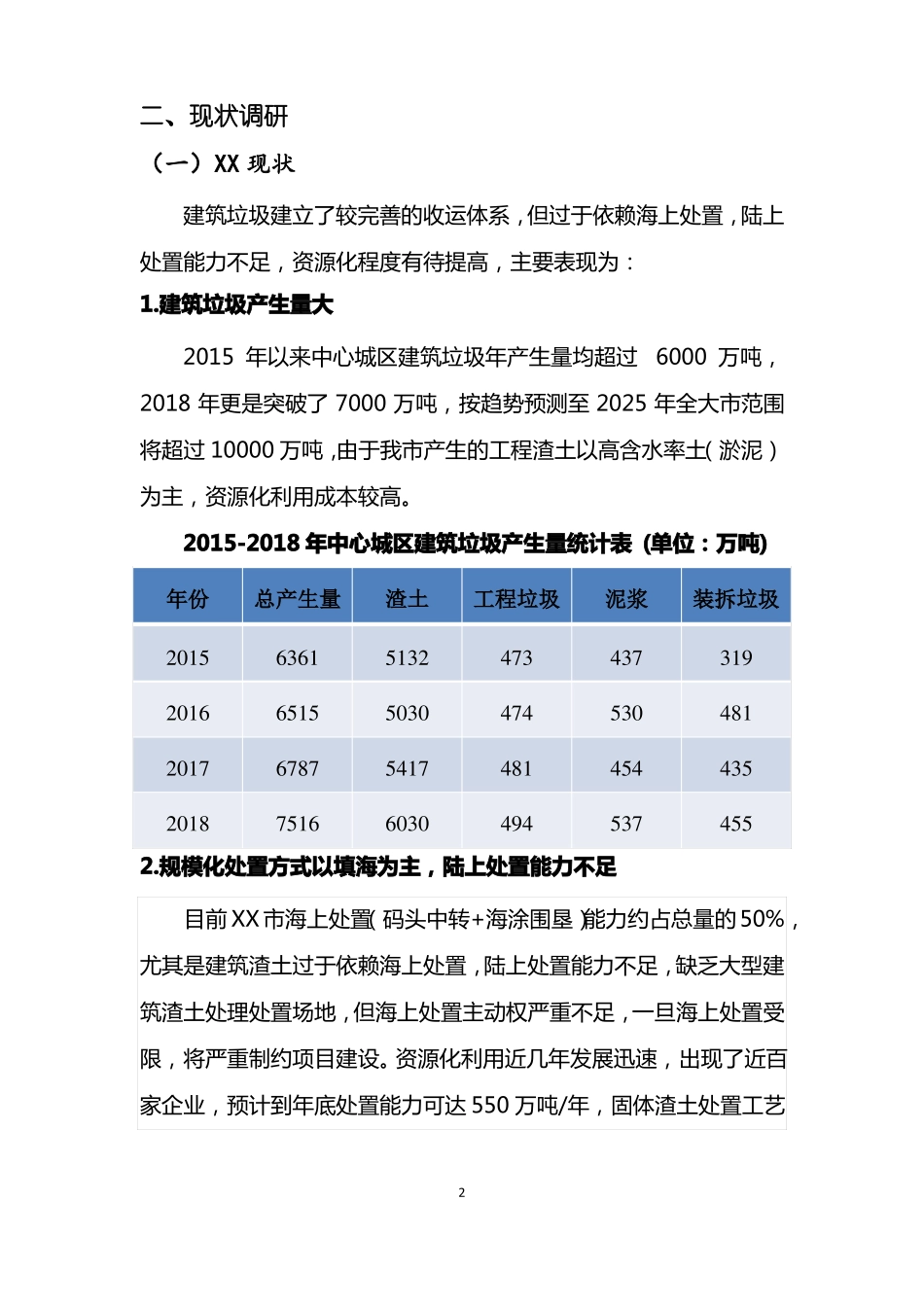

建筑垃圾资源化利用调研报告一、项目背景随着我国城镇化的快速发展和产业创新升级,城市建筑垃圾的产生量急剧增加,据行业调研报告预测,2020年我国建筑垃圾的产生量将达到39.66亿吨,如此巨量的建筑垃圾不仅占用大量土地、污染环境还存在较大的安全隐患,已成为制约城市可持续发展的重要问题。建筑垃圾是指新建、改(扩)建、拆除各类建(构)筑物、管网、道桥以及房屋装饰装修过程中产生的废弃物,主要包括工程渣土、废弃泥浆、工程垃圾、拆除垃圾及装修垃圾五大类。其中,工程渣土与废弃泥浆因来源广、性质差异大、力学性能差及部分受污染等特点,其资源化利用率较低。而工程垃圾、拆迁垃圾及装修垃圾经过分拣、破碎及筛分等处理后,大部分可作为再生资源重新利用,相关处理技术及装备已相对成熟。XX是长三角五大都市圈中心城市之一,长三角南翼的经济中心。近年来随着我市城市化建设的快速推进,中心城区建筑垃圾年产生量均超过6000万吨,其中渣土占比高达80%且以淤泥质土为主。随着环保政策进一步收紧,以海上消纳为主的处置方式不可持续,且受建材开矿限制,砂石材料紧缺、成本大幅提高,因此按照减量化、无害化、资源化、产业化的原则,开展建筑垃圾资源化利用是解决当前矛盾的最有效途径。1二、现状调研(一)XX现状建筑垃圾建立了较完善的收运体系,但过于依赖海上处置,陆上处置能力不足,资源化程度有待提高,主要表现为:1.建筑垃圾产生量大2015年以来中心城区建筑垃圾年产生量均超过6000万吨,2018年更是突破了7000万吨,按趋势预测至2025年全大市范围将超过10000万吨,由于我市产生的工程渣土以高含水率土(淤泥)为主,资源化利用成本较高。2015-2018年中心城区建筑垃圾产生量统计表(单位:万吨)年份2015201620172018总产生量6361651567877516渣土5132503054176030工程垃圾473474481494泥浆437530454537装拆垃圾3194814354552.规模化处置方式以填海为主,陆上处置能力不足目前XX市海上处置(码头中转+海涂围垦)能力约占总量的50%,尤其是建筑渣土过于依赖海上处置,陆上处置能力不足,缺乏大型建筑渣土处理处置场地,但海上处置主动权严重不足,一旦海上处置受限,将严重制约项目建设。资源化利用近几年发展迅速,出现了近百家企业,预计到年底处置能力可达550万吨/年,固体渣土处置工艺2较成熟,高含水率淤泥以烧结砖、烧结陶粒和泥浆固化为主,但企业规模化不足,环境问题较突出,工艺、技术有待提高。3.监管难度大目前XX市已经实施建筑垃圾的工地源头备案管理、运输企业资格管理和运输全过程监管。但由于在建筑垃圾产生、收运、处理处置等各环节,监管部门较多,管理对象更是呈现不同层次、不同性质的特点,很难做到信息的完全准确、对称和共享,导致建筑垃圾产生量数据不准确,无法做到全过程监管。4.跨区消纳难度大由于跨区处置会导致沿途环境受到污染,周边居民影响较大,运输车辆的环保及安全问题致使各区、县(市)对跨区域运输及处置予以限制,甚至连轨道交通等重点工程出土消纳也不予以支持。5.市场供需不平衡正如前面所述,XX工程渣土存在着无处可去、占用大量土地,破坏环境等难题,而另一方面受建材开矿限制,砂石材料紧缺、成本大幅提高,工程所需的大量优质宕渣及碎石、砂砾均需开山获取甚至从上虞、嵊州等地购入,供求矛盾突出。我市已有部分企业开始在这方面努力尝试,但全市每年建筑渣土、泥浆和拆迁垃圾再利用率不足10%。6.研发技术较薄弱XX对建筑垃圾的处理和再生利用技术研究尚在起步阶段,虽然取得了一定成果,但缺乏新技术、新工艺的研发能力,而且设备陈旧3落后,与技术的全面推广还有很大的距离。目前还未建立再生产品相应的技术标准以及指标参数。(二)国内先进城市发展调研1.北京近年来北京市建筑垃圾年新增量约为3500万-4000万吨,存量超过3亿吨,绝大部分采用堆放、填埋方式处理。按照每万吨建筑垃圾至少占用1亩土地计算,北京市每年光堆放新增建筑垃圾就要浪费三四千亩宝贵土地资源。还存在类似“深圳渣土滑坡事故”的重大安全隐患,同时污染土壤、水体和大气,俨然已成城市公害。北京市目前建筑垃圾资源化的比例不足5%,企业不足1...