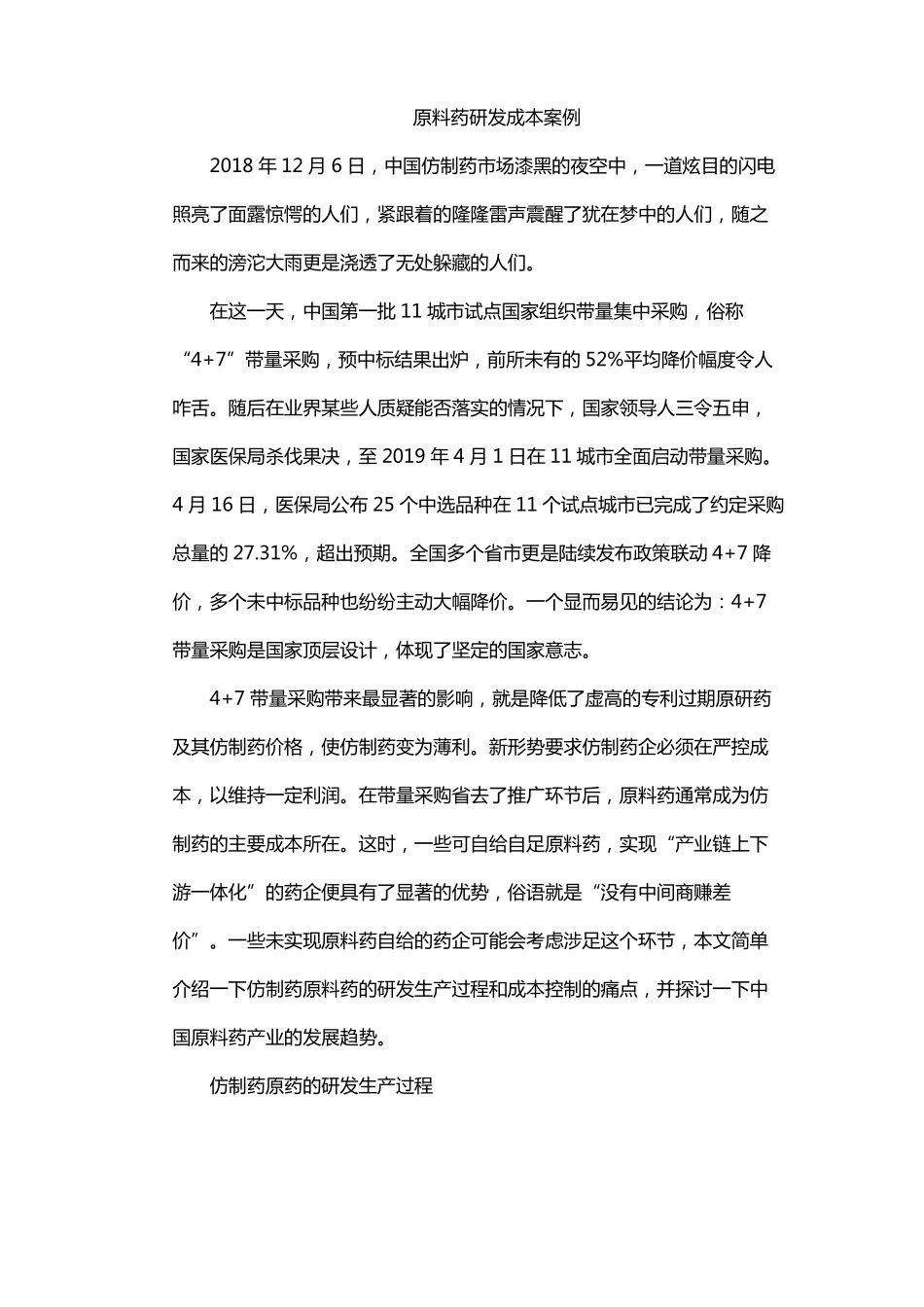

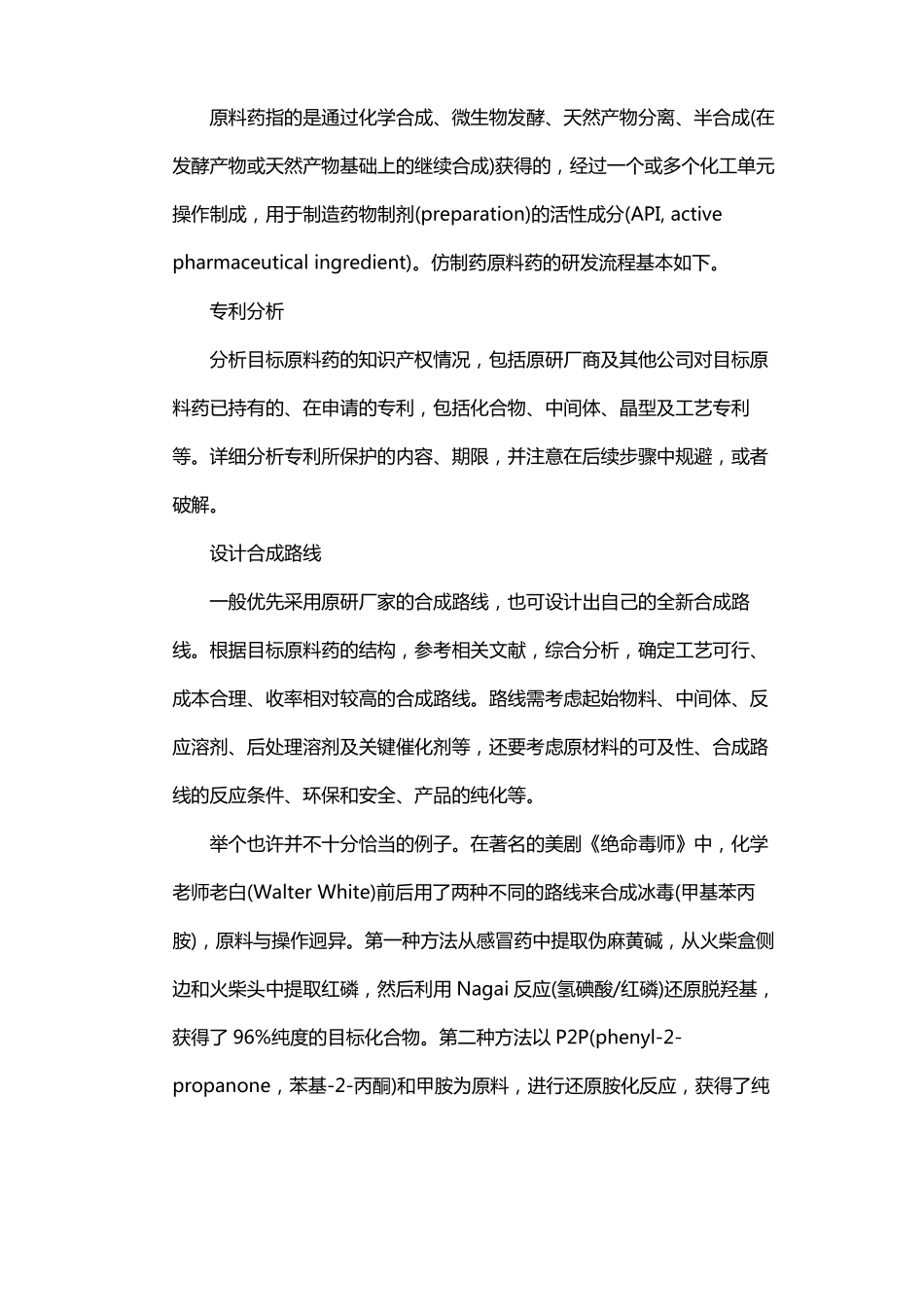

原料药研发成本案例2018年12月6日,中国仿制药市场漆黑的夜空中,一道炫目的闪电照亮了面露惊愕的人们,紧跟着的隆隆雷声震醒了犹在梦中的人们,随之而来的滂沱大雨更是浇透了无处躲藏的人们。在这一天,中国第一批11城市试点国家组织带量集中采购,俗称“4+7”带量采购,预中标结果出炉,前所未有的52%平均降价幅度令人咋舌。随后在业界某些人质疑能否落实的情况下,国家领导人三令五申,国家医保局杀伐果决,至2019年4月1日在11城市全面启动带量采购。4月16日,医保局公布25个中选品种在11个试点城市已完成了约定采购总量的27.31%,超出预期。全国多个省市更是陆续发布政策联动4+7降价,多个未中标品种也纷纷主动大幅降价。一个显而易见的结论为:4+7带量采购是国家顶层设计,体现了坚定的国家意志。4+7带量采购带来最显著的影响,就是降低了虚高的专利过期原研药及其仿制药价格,使仿制药变为薄利。新形势要求仿制药企必须在严控成本,以维持一定利润。在带量采购省去了推广环节后,原料药通常成为仿制药的主要成本所在。这时,一些可自给自足原料药,实现“产业链上下游一体化”的药企便具有了显著的优势,俗语就是“没有中间商赚差价”。一些未实现原料药自给的药企可能会考虑涉足这个环节,本文简单介绍一下仿制药原料药的研发生产过程和成本控制的痛点,并探讨一下中国原料药产业的发展趋势。仿制药原药的研发生产过程原料药指的是通过化学合成、微生物发酵、天然产物分离、半合成(在发酵产物或天然产物基础上的继续合成)获得的,经过一个或多个化工单元操作制成,用于制造药物制剂(preparation)的活性成分(API,activepharmaceuticalingredient)。仿制药原料药的研发流程基本如下。专利分析分析目标原料药的知识产权情况,包括原研厂商及其他公司对目标原料药已持有的、在申请的专利,包括化合物、中间体、晶型及工艺专利等。详细分析专利所保护的内容、期限,并注意在后续步骤中规避,或者破解。设计合成路线一般优先采用原研厂家的合成路线,也可设计出自己的全新合成路线。根据目标原料药的结构,参考相关文献,综合分析,确定工艺可行、成本合理、收率相对较高的合成路线。路线需考虑起始物料、中间体、反应溶剂、后处理溶剂及关键催化剂等,还要考虑原材料的可及性、合成路线的反应条件、环保和安全、产品的纯化等。举个也许并不十分恰当的例子。在著名的美剧《绝命毒师》中,化学老师老白(WalterWhite)前后用了两种不同的路线来合成冰毒(甲基苯丙胺),原料与操作迥异。第一种方法从感冒药中提取伪麻黄碱,从火柴盒侧边和火柴头中提取红磷,然后利用Nagai反应(氢碘酸/红磷)还原脱羟基,获得了96%纯度的目标化合物。第二种方法以P2P(phenyl-2-propanone,苯基-2-丙酮)和甲胺为原料,进行还原胺化反应,获得了纯度99%以上的目标化合物,但因含有微量杂质,而呈现淡蓝色,在剧中成了驰名美国西南部的blueice(蓝冰)。图1.利用Nagai反应合成甲基苯丙胺图2.利用还原胺化合成甲基苯丙胺工艺优化工艺优化的三大工作内容为:提高收率,降低成本;规避专利;有关物质符合ICH规定。包括反应参数优化、纯化方法优化、结构确证、杂质研究(杂质结构确认、来源机理分析、分离方法)、晶型研究(晶型及粒度影响因素、控制方法)。工艺优化需要特别考虑安全、环保,环保部发布2016年《国家先进污染防治技术目录(VOCs防治领域)》的公告涉及18种反应,再研究所用溶剂的类别,类别确定再考虑废液废固产生多少;把产生很大安全隐患的溶剂和反应尽量排除。2018年江苏发生化工厂爆炸案更是使得安全监管趋严。逐级放大阶段性试验完成后一定要讨论总结,连续至少5批以上,全检合格,保障工艺的稳定性。在小试成功的基础上,再进行中试。中试考虑的是设备和工艺的匹配及工艺的适用性,尽量考虑适合现有设备的工艺,以节省成本。通过对中试和工业化生产工艺的研究,确定稳定、可行的工艺,为药物制剂规模化生产提供符合要求的原料药。质量研究(1)文献研究:根据文献、各国药典中的分析方法以及质量标准,初步确定质量研究方案。(2)分析方法摸索:包括起始物料、中间体及成品的检测方法的摸索,...