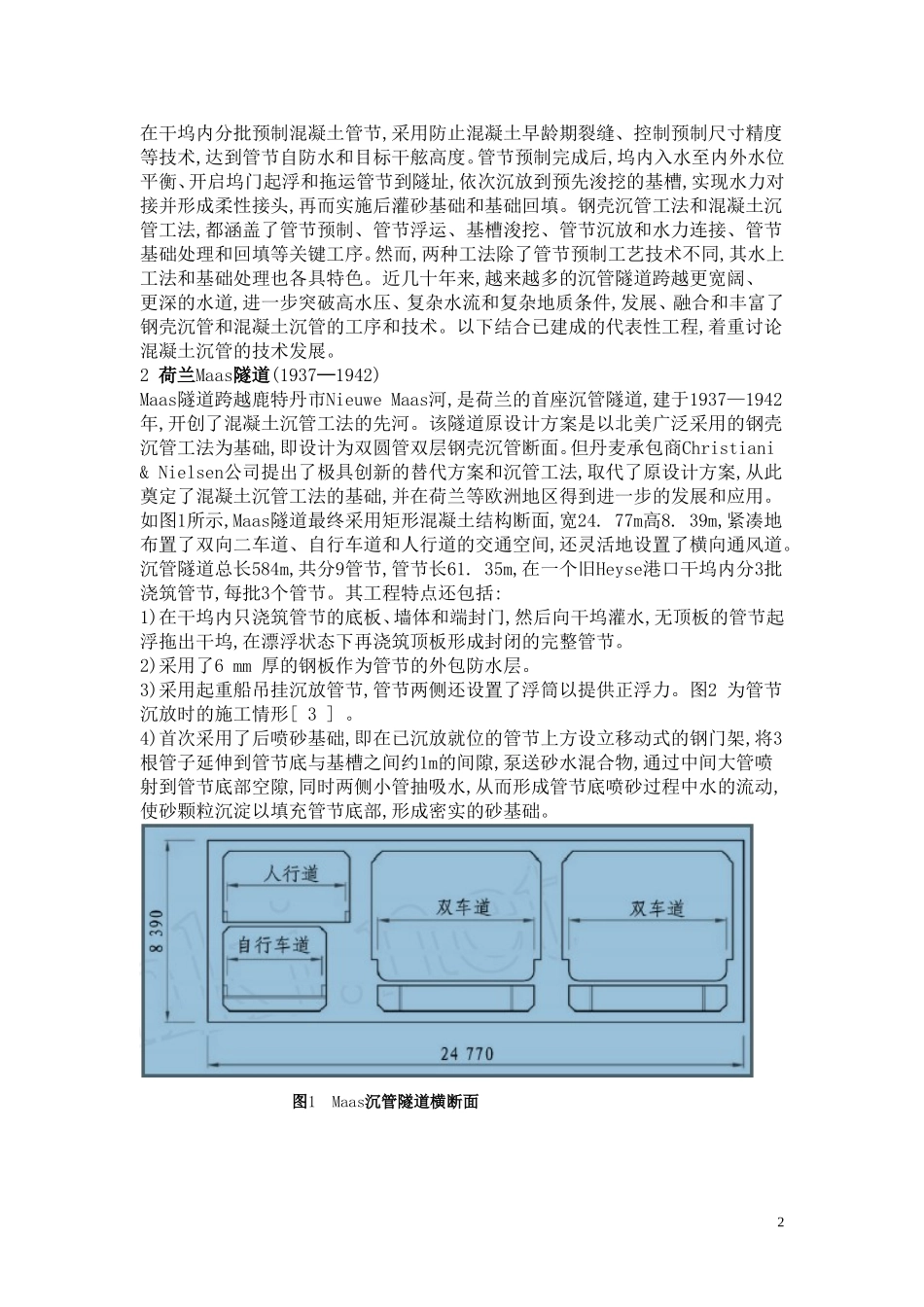

沉管隧道的发展张长弓资环学院交通工程09摘要:沉管隧道工法为水下隧道建设的主要工法之一,其关键工序包括管节预制、浮运、沉放对接和基础处理等。近几十年来建成的大型混凝土沉管隧道工程,进一步发展并突破高水压、复杂水流和复杂地质条件的工程技术,能够跨越更深和更宽阔的河口、海峡水道。关键字:沉管隧道DevelopmentofImmersedTubeTunnelAbstract:Immersedtubemethodisamajorconstructionmethodforunderwatertunnels,ofwhichthekeytechniquesincludeprefabrication,towing,immersionandconnectionoftubeelements,aswellasfoundationtreatment.Theimmersedtubetunnelingtechniqueshavebeensomuchdevelopedtocrossdeeperandwiderrivers/harborswithcomplexwaterflowsanddifficultgroundconditions.沉管隧道的发展自1910年美国底特律河建成世界上第一座水下沉管隧道以来,水下沉管隧道技术经历了不断发展完善的过程。截至2001年,世界上有近20多个国家采用沉管隧道技术修建了130多座水下隧道[1]。著名的沉管隧道有美国旧金山海湾水下隧道、连接欧亚两大洲的博斯普鲁斯海峡沉管隧道以及连接丹麦与瑞典的厄勒海峡沉管隧道。我国香港地区于1972年建成了跨越维多利亚港的城市道路海底隧道,1993年底建成通车的广州黄沙至芳村珠江水下隧道,成为我国大陆首次用沉管工法建成的第一座大型道路与地下铁道共管设置的水下隧道。以后相继建成了宁波甬江沉管隧道、澳门澳凼隧道、上海外环隧道,正在建设的沉管隧道还有广州珠江仓头岛一生物岛沉管隧道,这些隧道的相继建成,大大推动了我国在这一技术领域的发展。笔者结合美国密执根州Detroit河铁路隧道﹑荷兰Maas隧道﹑土尔其Bosphorus海峡隧道等对沉管法修建水下隧道的关键问题进行探讨和归纳。1沉管隧道工法穿越美国密执根州Detroit河铁路隧道是世界上第一座沉管隧道,采用钢壳式沉管隧道技术,于1910年建成,其后在北美洲陆续建造了几十座钢沉管隧道。直至1942年建成了穿越荷兰鹿特丹Maas河的公路隧道,揭开了混凝土沉管隧道建设的序幕,也形成了沉管工法的2种主要类型,即钢壳式沉管和混凝土沉管隧道。混凝土沉管隧道结构可采用多箱室矩形断面形式,最大限度地利用内部空满足公路铁路或公铁两用交通净空,又可满足通风、逃生和管线要求。混凝土沉管隧道技术在欧洲和亚洲地区得到了广泛的应用,至今全球已经建成超过50座大型混凝土沉管隧道,其设计和施工技术也得到极大的发展[2]。钢壳沉管隧道是单圆形或双圆形断面的钢壳与混凝土复合结构,钢板焊接而成的钢壳起到外防水层作用,后浇筑的混凝土起到镇载抗浮作用。通常选择隧址附近的临水船坞焊接拼装钢壳管节,然后将钢壳管节下水并浮运到隧址附近,在浮态下分段分块平衡浇筑混凝土而形成钢混管节,再依次沉放到预先敷设刮平的砾石基槽,实施水力对接,采用导管灌注水下混凝土,封闭管节间的接头和回填基础。混凝土沉管隧道是矩形断面(或其他断面形式)的普通钢筋混凝土或预应力混凝土钢壳与混凝土结构,通常1在干坞内分批预制混凝土管节,采用防止混凝土早龄期裂缝、控制预制尺寸精度等技术,达到管节自防水和目标干舷高度。管节预制完成后,坞内入水至内外水位平衡、开启坞门起浮和拖运管节到隧址,依次沉放到预先浚挖的基槽,实现水力对接并形成柔性接头,再而实施后灌砂基础和基础回填。钢壳沉管工法和混凝土沉管工法,都涵盖了管节预制、管节浮运、基槽浚挖、管节沉放和水力连接、管节基础处理和回填等关键工序。然而,两种工法除了管节预制工艺技术不同,其水上工法和基础处理也各具特色。近几十年来,越来越多的沉管隧道跨越更宽阔、更深的水道,进一步突破高水压、复杂水流和复杂地质条件,发展、融合和丰富了钢壳沉管和混凝土沉管的工序和技术。以下结合已建成的代表性工程,着重讨论混凝土沉管的技术发展。2荷兰Maas隧道(1937—1942)Maas隧道跨越鹿特丹市NieuweMaas河,是荷兰的首座沉管隧道,建于1937—1942年,开创了混凝土沉管工法的先河。该隧道原设计方案是以北美广泛采用的钢壳沉管工法为基础,即设计为双圆管双层钢壳沉管断面。但丹麦承包商Christiani&Nielsen公司提出了极具创新的替代方案和沉管工法,取代了...