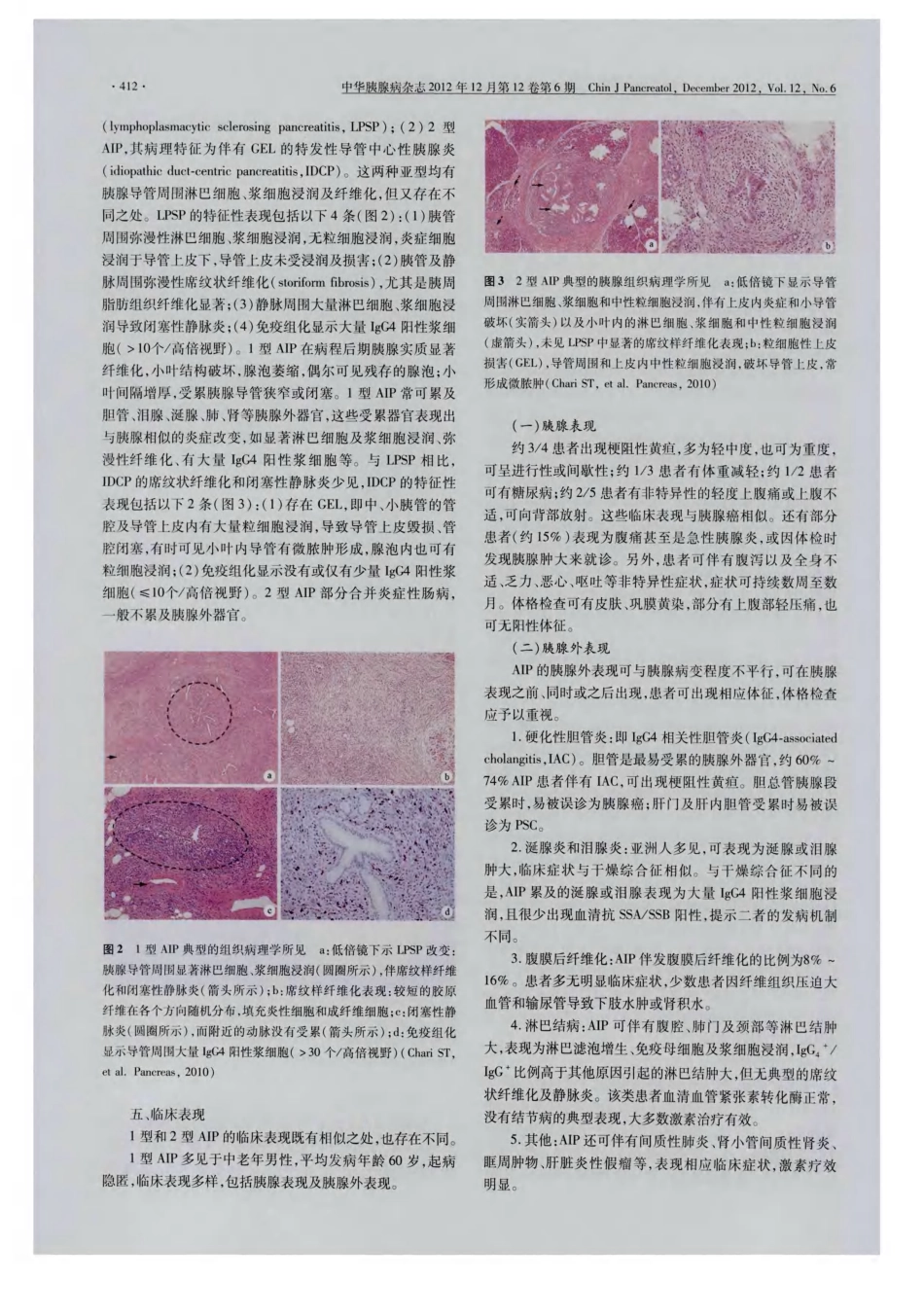

中华胰腺病杂志2012年12月第12卷第6期ChinJPanereatol,December2012,Vo1.12,No.6我国自身免疫性胰腺炎共识意见(草案2012,上海)《中华胰腺病杂志》编委会本共识意见(草案)依据我国自身免疫性胰腺炎的最近研究,并参考国际相关指南和研究进展,由《中华胰腺病杂志》编委会组织消化、内镜、影像、风湿免疫、病理、检验、内分泌、外科等多学科专家集体讨论形成。希望同道们参考并提出宝贵意见,以期提高我国自身免疫性胰腺炎的诊治水平。自身免疫性胰腺炎(autoimmunepancreatitis,AlP)是一种以梗阻性黄疸、腹部不适等为主要临床表现的特殊类型的胰腺炎。AIP由自身免疫介导,以胰腺淋巴细胞及浆细胞浸润并发生纤维化、影像学表现胰腺肿大和胰管不规则狭窄、血清IgG4水平升高、类固醇激素疗效显著为特征。AIP是IgG4相关性疾病(IgG4一relateddisease,IgG4一RD)在胰腺的局部表现,除胰腺受累外,还可累及胆管、泪腺、涎腺、腹膜后、肾、肺等,受累器官也可见大量淋巴细胞、浆细胞浸润及IgG4阳性细胞。由于AIP易被误诊为胰腺癌而导致不必要的手术,近年来逐渐引起重视。此外,与IgG4无关的AIP亚型也渐得到公认,据此将AIP分为1型和2型。因我国2型AIP少见,本文如无特别说明,所述AIP均指1型AIP。一、概述历经几十年研究,对AIP的认识逐渐清晰。1961年Sarles等首次报道慢性胰腺炎(chronicpancreatitis,CP)患者合并高一球蛋白血症,认为这种胰腺炎与自身免疫相关,并将其称为原发性硬化性胰腺炎;上世纪7O年代有研究者报道干燥综合征(SjtigrenSsyndrome,SiS)合并的胰腺炎及胰腺肿块经类固醇激素治疗后好转;1992年Toki等报道4例cP患者主胰管弥漫性不规则狭窄,与一般的cP胰管扩张不同;1995年Yoshida等正式提出AIP的命名,至今已被广泛接受。近年来,AIP病例报道不断增多,对AIP的认识逐渐深入,两种AIP亚型的异同更加明确(表1),各国AIP诊断标准相继问世,为AIP的临床诊治及基础研究提供了重要依据。二、流行病学AIP在全球各地区散在分布,目前13本报道AIP最多,欧美、韩国也有较多报道。我国近年来关于AIP的报道逐渐增多,已有300余例,大陆、台湾均见报道,香港、澳门迄今尚无报道。AIP在全球人群的发病率尚不清楚。2007年日本的全国调查估计其年发病率为0.9/10万。目前全球所报道AIP以1型为主,亚洲2型AIP少见,欧美2型AIP相对多见DOI:10.3760/cma.j.issn.1674-1935.2012.06.017通信作者:李兆申,上海第二军医大学长海医院消化内科200433Email:zhsli81890.net·标准与讨论·表11、2型AIP的比较(20%一30%)。国外报道的AIP病例数约占同期CP的2%一10%,我国报道的这一比例为3.6%一9.7%。AlP的男女患者比例约为2:1,多见于老年人,大部分患者初次发病年龄超过50岁,但也可于青少年期发病。AIP易被误诊为胰腺癌,为因疑诊胰腺癌而行手术切除最常见的良性病变,约占所有胰十二指肠切除术的2.5%左右。三、发病机制AIP患者常伴血清-y-球蛋A、IgG或IgG4水平升高,组织病理学可见胰管周围大量淋巴细胞、浆细胞浸润,激素治疗有效,提示AIP的发生与自身免疫机制有关,但其病因及具体发病机制尚不清楚。(一)体液免疫AIP患者常出现胰腺外器官受累且病理所见相似,提示胰腺与这些器官(涎腺、胆管以及肾小管等)之间可能存在共同抗原。基于胰腺、涎腺、胆管以及远端肾小管均有碳酸酐中华胰腺病杂志2012年12月第12卷第6期ChinJPanereatol,December2012,Vo1.12,No.6表2国际共识中1型AIP诊断证据分级·4l5标准1级(高度提示)2级(支持)P胰腺实质(parenchyma1)影像学D胰管(duct~)影像学S血清学(serology)OOI其他脏器受累(otherorganinvolvement)H胰腺组织学(histology)Rt’激素治疗效果(responsetotherapy)典型表现:弥漫性增大伴有延迟强化(部分伴有包膜样边缘)主胰管较长(>1/3全长)或多发的狭窄,且近段无明显扩张IgG4水平大于2倍正常上限a或ba.胰腺外器官组织病理学表现包括以下任意3条:(1)淋巴细胞、浆细胞显著浸润,无粒细胞浸润;(2)席纹状纤维化;(3)闭塞性静脉炎;(4)大量IgG4阳性细胞(>10个/高倍视野)b.典型的影像学表现(至少1条):(1)节段性/多发的肝门...