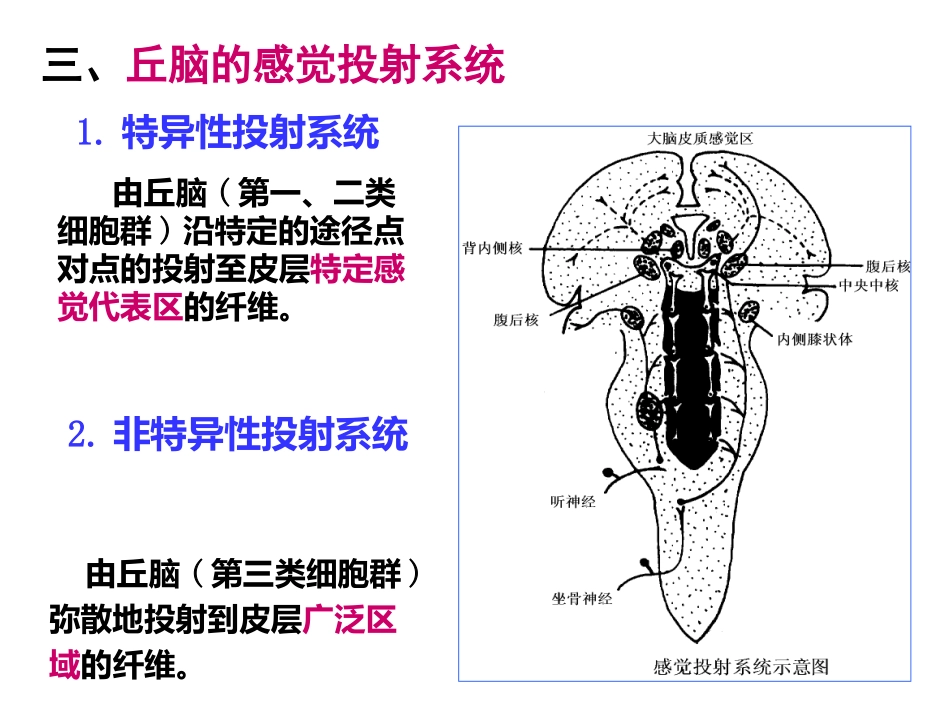

感觉的产生是感受器、感觉传导径和大脑皮层三者共同活动的结果一、感受器共同的生理特性1、适宜刺激2、换能作用(生物编码作用)3、适应现象第二节神经系统的感觉功能二、脊髓和低位脑干的感觉传导功能1、传导痛觉、温度觉和轻触觉的浅感觉传导径先交叉后上行2、传导本体感觉和深部压觉的深感觉传导径先上行后交叉例如:在脊髓半离断时,浅感觉障碍发生在离断的_____侧;深感觉障碍发生在离断的_______侧。三、丘脑的感觉投射系统2.非特异性投射系统由丘脑(第三类细胞群)弥散地投射到皮层广泛区域的纤维。1.特异性投射系统由丘脑(第一、二类细胞群)沿特定的途径点对点的投射至皮层特定感觉代表区的纤维。三、丘脑和感觉投射系统的功能(一)特异性投射系统1、定义:指经丘脑换元后向大脑皮层的特定区域点对点投射,并引起特定感觉的投射系统。(具有点对点的投射关系)。2、功能:引起特定的感觉,并激发大脑皮层发出神经冲动。1、定义:感觉传导径经过脑干时发出侧支,在脑干网状结构多次换元,经丘脑弥散地投射到大脑皮层的广泛区域,维持和改变大脑皮层的兴奋状态,保持大脑的觉醒(不具有点对点的投射关系)。2、生理功能:维持和改变大脑皮层的兴奋状态,保持大脑的觉醒。脑干网状结构上行激活系统在脑干头端网状结构内存在具有上升唤醒作用的功能系统(通过非特异性投射系统发挥作用)。•由于该系统是多突触接替的系统,所以易受药物的影响(如麻醉药、安眠药等)而发生传导阻滞。(二)、非特异性投射系统特异性投射系统组成功能①引起特定的感觉②激发皮层发出神经冲动①不引起特定的感觉②维持和改变大脑皮层的兴奋状态(上行唤醒作用)非特异性投射系统①传入丘脑前沿特定的途径上行②纤维由丘脑第一二类核团发出③丘脑-皮层为点对点的投射关系①传入丘脑前经脑干网状结构多次交换神经元②纤维由丘脑第三类核团发出③丘脑-皮层为弥散性投射特点①多次更换神经元②投射区广泛③易受药物影响(巴比妥类催眠药物的作用原理)①投射区窄小②功能依赖于非特异性投射系统的上行唤醒作用(三)感觉投射系统的组成、功能和特点投射特点:Ⅰ.交叉支配:除头面部是双侧性外Ⅱ.倒置安排:除头面部是直立外Ⅲ.皮层投射区的大小与感觉分辨的精细程度呈正比:如:舌和拇指的投射区特异性和非特异性投射系统的区别特异性投射系统非特异性投射系统(上行唤醒作用)传入途径专一性非专一性传入神经元的接替三级神经元多级神经元投射区域特定区域广泛区域投射区与感觉的关系有点对点的对应无点对点的对应生理功能产生特定感觉,并激发大脑皮层发出传出神经冲动维持和改变大脑皮层的兴奋性,保持大脑的觉醒特异投射系统与非特异投射系统的比较:四、大脑皮层的感觉分析功能1、体表感觉投射区:位于中央后回。感觉投射特点:①.左右交叉投射,但头面部的投射为双侧;②、投射总的安排为倒置,但头面部为正立。③.皮层投射区的大小与感觉分辨的精细程度呈正相关:如:舌和拇指的投射区2)其他大脑皮层的感觉代表区视觉区:枕叶皮层左右两侧枕叶皮层内侧面的距状裂上下两缘。单眼视觉刺激反应-皮层第四层双眼视觉刺激反应-其他层(双眼视觉与立体视觉)听觉区:颞叶皮层嗅觉区嗅觉在大脑皮层的投射区随着进化而愈益缩小,在高等动物只有边缘叶的前底部区域与嗅觉功能有关(包括梨状区皮层的前部、杏仁核的一部分等)。味觉区味觉投射区在中央后回头面部感觉投射区之下侧。五、痛觉(一)、痛觉感受器(二)、皮肤痛觉快痛:刺激后很快发生,消失也快,是一种尖锐而定位清楚的“刺痛”,慢痛:一种定位不清楚的“烧灼痛”,在刺激后0.5~1.0秒才能感觉到,持续时间长,并伴有情绪反应及心血管和呼吸等变化,皮肤(快、慢)痛内脏痛(包括躯体深部痛)外周纤维疼痛特点①产生和消失迅速②定位明确、分辨能力强躯体传入纤维(快痛Aδ,慢痛C类)①产生缓慢、持续时间长②定位不清、分辨能力差③慢痛的情绪反应明显③情绪反应明显④无牵涉痛④有牵涉痛敏感刺激钝性刺激(牵拉、痉挛、炎症、缺血等)锐性刺激(切割、烧灼等)多数沿交感通路传入,少数沿副交感通路传入皮肤痛与内脏痛的比较(三)、内脏痛觉•内脏痛...