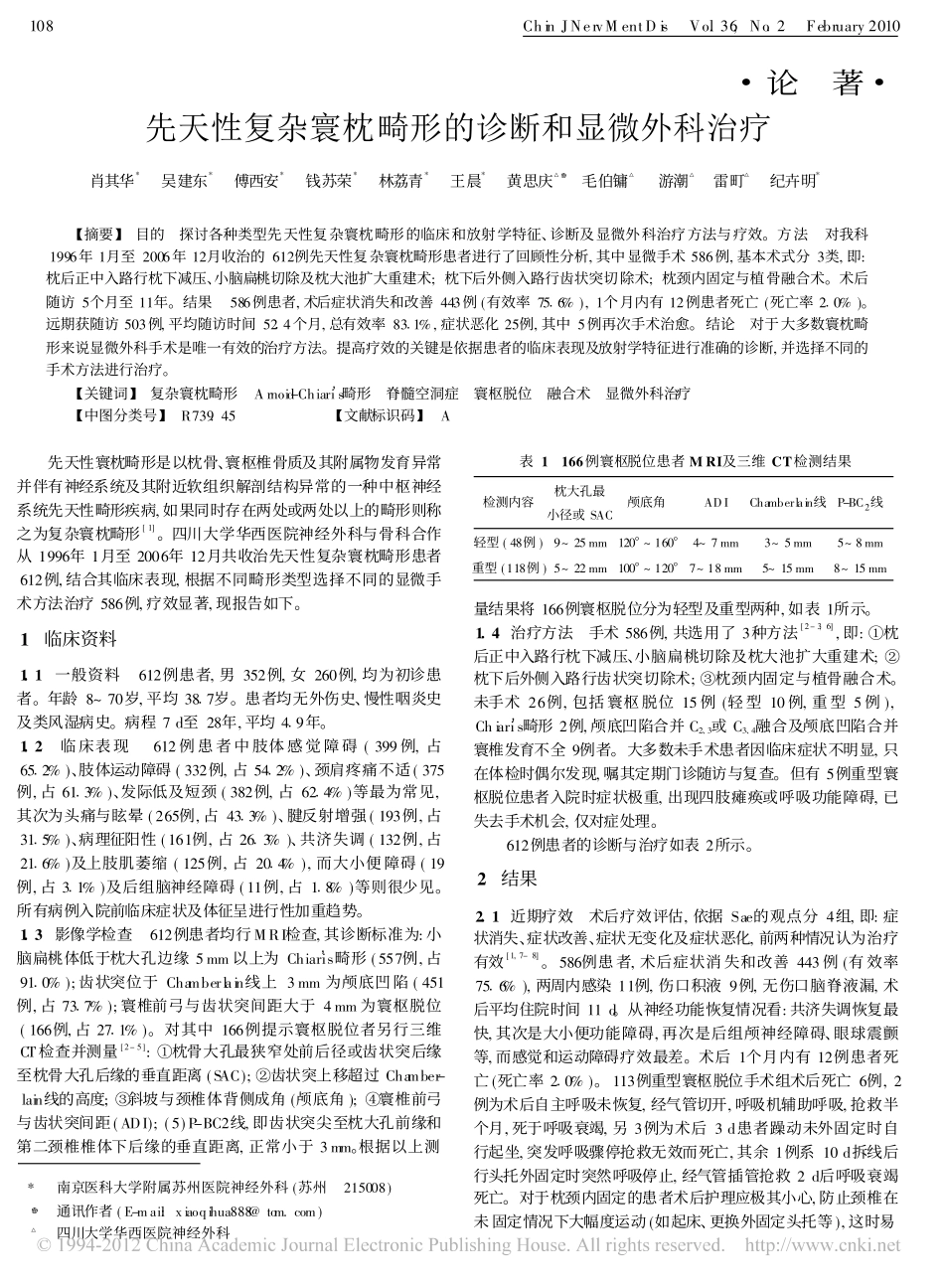

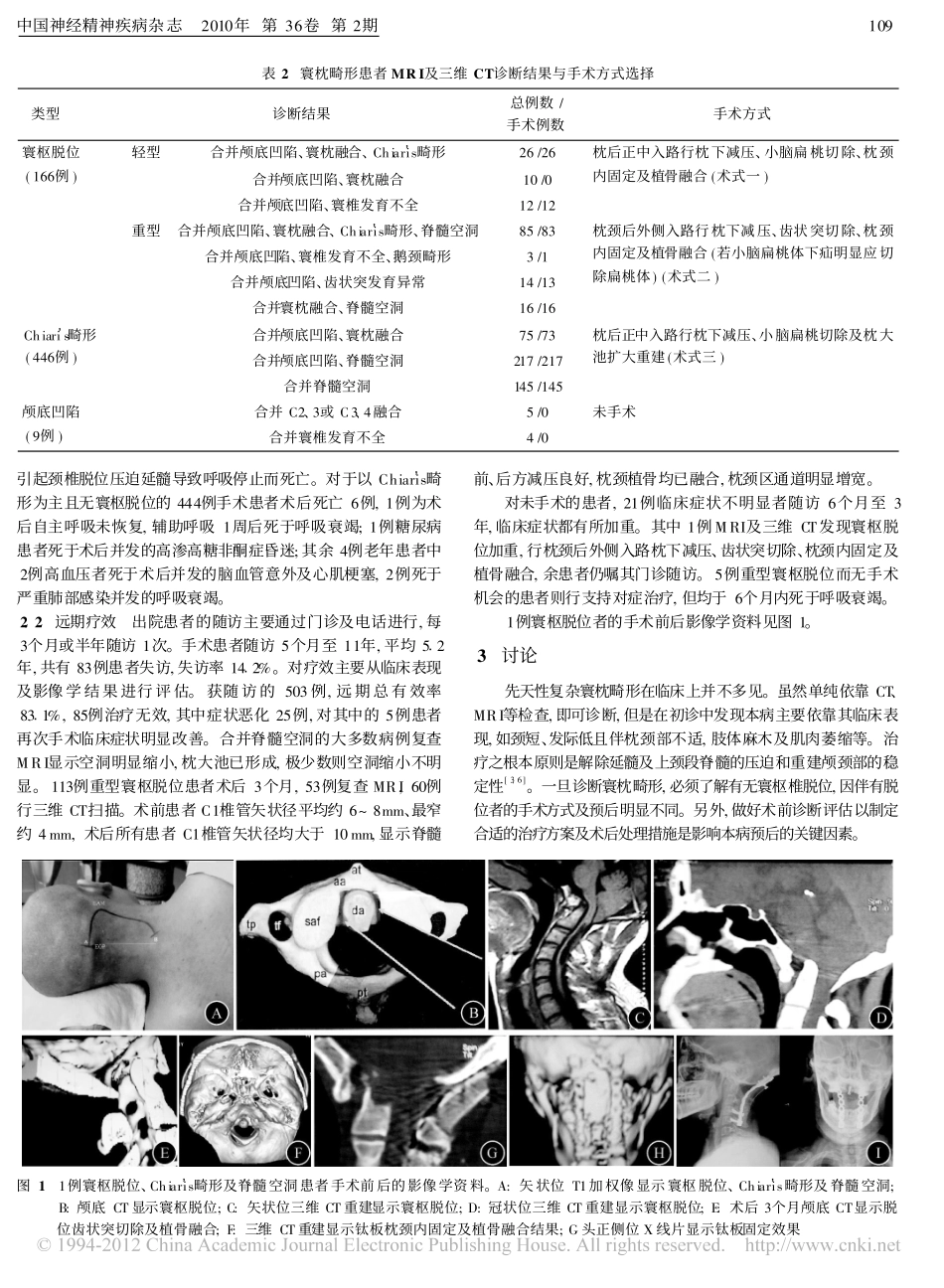

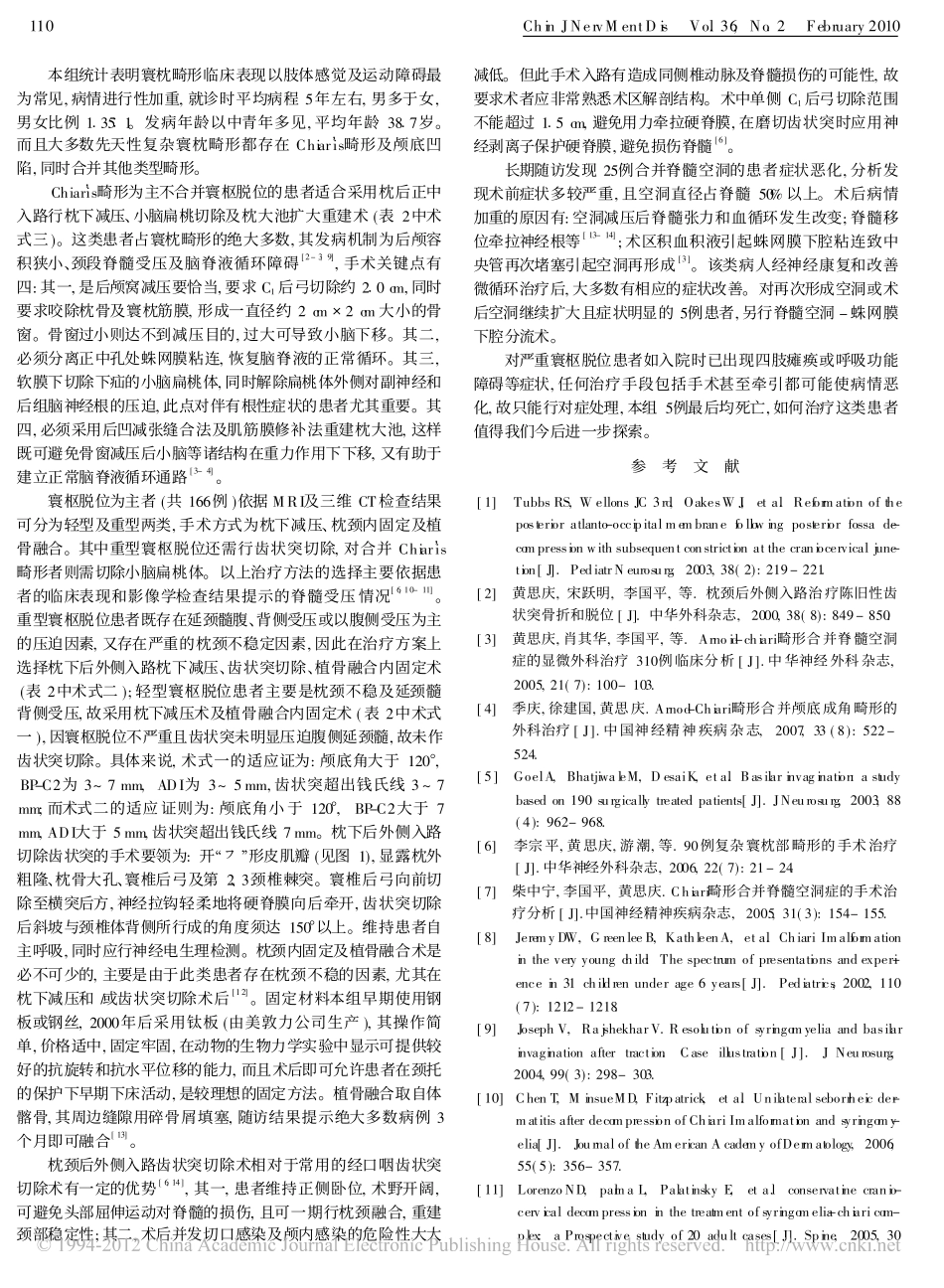

�论�著��*�南京医科大学附属苏州医院神经外科(苏州�215008)�通讯作者(E-mai:lxiaoqihua888@tom.com)��四川大学华西医院神经外科先天性复杂寰枕畸形的诊断和显微外科治疗肖其华*�吴建东*�傅西安*�钱苏荣*�林荔青*�王晨*�黄思庆��毛伯镛��游潮��雷町��纪卉明*���摘要��目的�探讨各种类型先天性复杂寰枕畸形的临床和放射学特征、诊断及显微外科治疗方法与疗效。方法�对我科1996年1月至2006年12月收治的612例先天性复杂寰枕畸形患者进行了回顾性分析,其中显微手术586例,基本术式分3类,即:枕后正中入路行枕下减压、小脑扁桃切除及枕大池扩大重建术;枕下后外侧入路行齿状突切除术;枕颈内固定与植骨融合术。术后随访5个月至11年。结果�586例患者,术后症状消失和改善443例(有效率75�6%),1个月内有12例患者死亡(死亡率2�0%)。远期获随访503例,平均随访时间52�4个月,总有效率83�1%,症状恶化25例,其中5例再次手术治愈。结论�对于大多数寰枕畸形来说显微外科手术是唯一有效的治疗方法。提高疗效的关键是依据患者的临床表现及放射学特征进行准确的诊断,并选择不同的手术方法进行治疗。���关键词��复杂寰枕畸形�Arnoid-Chiari�s畸形�脊髓空洞症�寰枢脱位�融合术�显微外科治疗���中图分类号��R739.45��������文献标识码��A��先天性寰枕畸形是以枕骨、寰枢椎骨质及其附属物发育异常并伴有神经系统及其附近软组织解剖结构异常的一种中枢神经系统先天性畸形疾病,如果同时存在两处或两处以上的畸形则称之为复杂寰枕畸形[1]。四川大学华西医院神经外科与骨科合作从1996年1月至2006年12月共收治先天性复杂寰枕畸形患者612例,结合其临床表现,根据不同畸形类型选择不同的显微手术方法治疗586例,疗效显著,现报告如下。1�临床资料1.1�一般资料�612例患者,男352例,女260例,均为初诊患者。年龄8~70岁,平均38�7岁。患者均无外伤史、慢性咽炎史及类风湿病史。病程7d至28年,平均4�9年。1.2�临床表现�612例患者中肢体感觉障碍(399例,占65�2%)、肢体运动障碍(332例,占54�2%)、颈肩疼痛不适(375例,占61�3%)、发际低及短颈(382例,占62�4%)等最为常见,其次为头痛与眩晕(265例,占43�3%)、腱反射增强(193例,占31�5%)、病理征阳性(161例,占26�3%)、共济失调(132例,占21�6%)及上肢肌萎缩(125例,占20�4%),而大小便障碍(19例,占3�1%)及后组脑神经障碍(11例,占1�8%)等则很少见。所有病例入院前临床症状及体征呈进行性加重趋势。1.3�影像学检查�612例患者均行MRI检查,其诊断标准为:小脑扁桃体低于枕大孔边缘5mm以上为Chiari�s畸形(557例,占91�0%);齿状突位于Chamberlain线上3mm为颅底凹陷(451例,占73�7%);寰椎前弓与齿状突间距大于4mm为寰枢脱位(166例,占27�1%)。对其中166例提示寰枢脱位者另行三维CT检查并测量[2-5]:�枕骨大孔最狭窄处前后径或齿状突后缘至枕骨大孔后缘的垂直距离(SAC);�齿状突上移超过Chamber-lain线的高度;�斜坡与颈椎体背侧成角(颅底角);�寰椎前弓与齿状突间距(ADI);(5)P-BC2线,即齿状突尖至枕大孔前缘和第二颈椎椎体下后缘的垂直距离,正常小于3mm。根据以上测表1�166例寰枢脱位患者MRI及三维CT检测结果检测内容枕大孔最小径或SAC颅底角ADIChamberlain线P-BC2线轻型(48例)9~25mm120�~160�4~7mm3~5mm5~8mm重型(118例)5~22mm100�~120�7~18mm5~15mm8~15mm量结果将166例寰枢脱位分为轻型及重型两种,如表1所示。1.4�治疗方法�手术586例,共选用了3种方法[2-3,6],即:�枕后正中入路行枕下减压、小脑扁桃切除及枕大池扩大重建术;�枕下后外侧入路行齿状突切除术;�枕颈内固定与植骨融合术。未手术26例,包括寰枢脱位15例(轻型10例,重型5例),Chiari�s畸形2例,颅底凹陷合并C2、3或C3、4融合及颅底凹陷合并寰椎发育不全9例者。大多数未手术患者因临床症状不明显,只在体检时偶尔发现,嘱其定期门诊随访与复查。但有5例重型寰枢脱位患者入院时症状极重,出现四肢瘫痪或呼吸功能障碍,已失去手术机会,仅对症处理。612例患者的诊断与治疗如表2所示。2�结果2.1�近期疗效�术后疗效评估,依据Sae的观点分4组,即:症状消失...