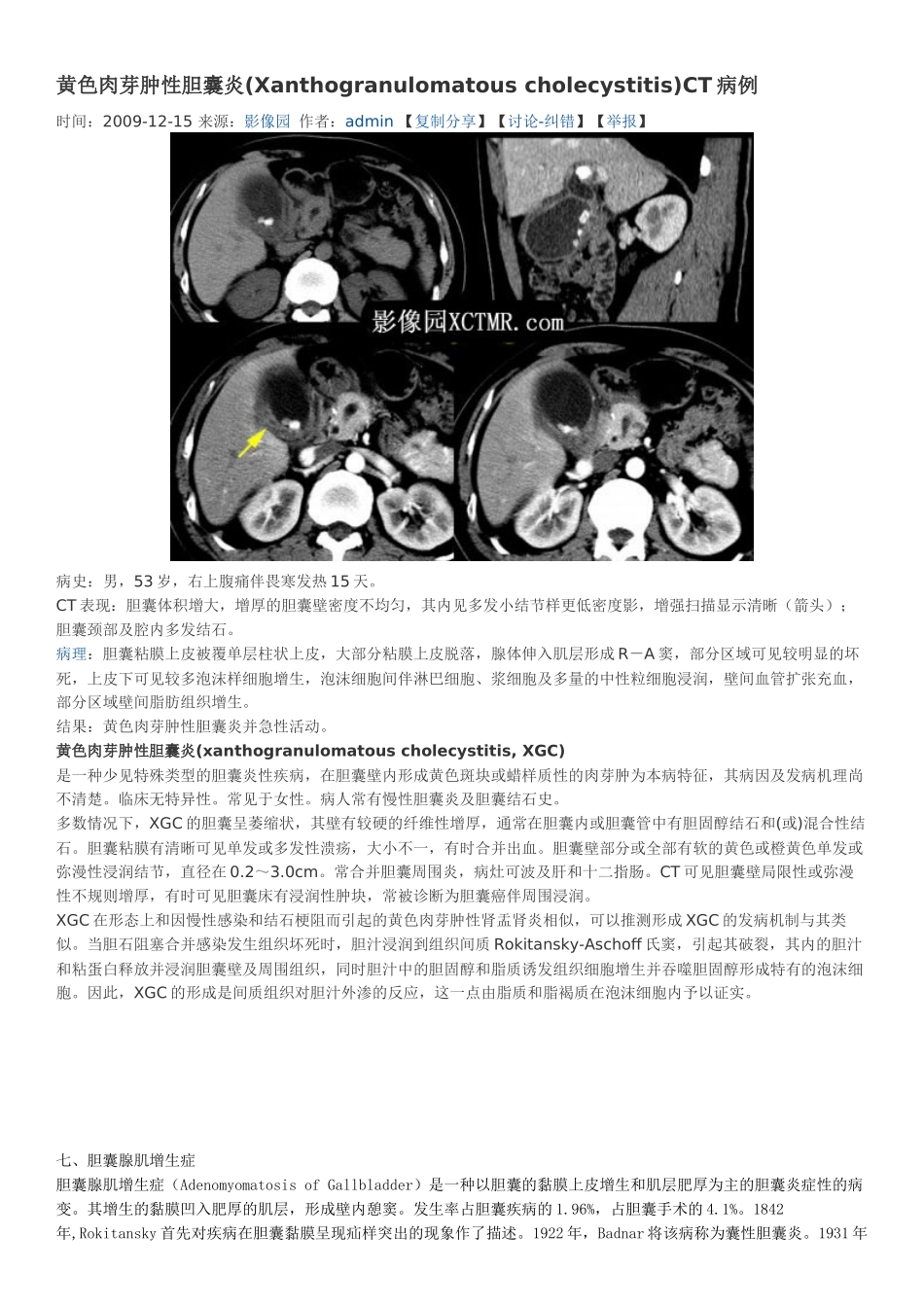

黄色肉芽肿性胆囊炎(Xanthogranulomatouscholecystitis)CT病例时间:2009-12-15来源:影像园作者:admin【复制分享】【讨论-纠错】【举报】病史:男,53岁,右上腹痛伴畏寒发热15天。CT表现:胆囊体积增大,增厚的胆囊壁密度不均匀,其内见多发小结节样更低密度影,增强扫描显示清晰(箭头);胆囊颈部及腔内多发结石。病理:胆囊粘膜上皮被覆单层柱状上皮,大部分粘膜上皮脱落,腺体伸入肌层形成R-A窦,部分区域可见较明显的坏死,上皮下可见较多泡沫样细胞增生,泡沫细胞间伴淋巴细胞、浆细胞及多量的中性粒细胞浸润,壁间血管扩张充血,部分区域壁间脂肪组织增生。结果:黄色肉芽肿性胆囊炎并急性活动。黄色肉芽肿性胆囊炎(xanthogranulomatouscholecystitis,XGC)是一种少见特殊类型的胆囊炎性疾病,在胆囊壁内形成黄色斑块或蜡样质性的肉芽肿为本病特征,其病因及发病机理尚不清楚。临床无特异性。常见于女性。病人常有慢性胆囊炎及胆囊结石史。多数情况下,XGC的胆囊呈萎缩状,其壁有较硬的纤维性增厚,通常在胆囊内或胆囊管中有胆固醇结石和(或)混合性结石。胆囊粘膜有清晰可见单发或多发性溃疡,大小不一,有时合并出血。胆囊壁部分或全部有软的黄色或橙黄色单发或弥漫性浸润结节,直径在0.2~3.0cm。常合并胆囊周围炎,病灶可波及肝和十二指肠。CT可见胆囊壁局限性或弥漫性不规则增厚,有时可见胆囊床有浸润性肿块,常被诊断为胆囊癌伴周围浸润。XGC在形态上和因慢性感染和结石梗阻而引起的黄色肉芽肿性肾盂肾炎相似,可以推测形成XGC的发病机制与其类似。当胆石阻塞合并感染发生组织坏死时,胆汁浸润到组织间质Rokitansky-Aschoff氏窦,引起其破裂,其内的胆汁和粘蛋白释放并浸润胆囊壁及周围组织,同时胆汁中的胆固醇和脂质诱发组织细胞增生并吞噬胆固醇形成特有的泡沫细胞。因此,XGC的形成是间质组织对胆汁外渗的反应,这一点由脂质和脂褐质在泡沫细胞内予以证实。七、胆囊腺肌增生症胆囊腺肌增生症(AdenomyomatosisofGallbladder)是一种以胆囊的黏膜上皮增生和肌层肥厚为主的胆囊炎症性的病变。其增生的黏膜凹入肥厚的肌层,形成壁内憩窦。发生率占胆囊疾病的1.96%,占胆囊手术的4.1%。1842年,Rokitansky首先对疾病在胆囊黏膜呈现疝样突出的现象作了描述。1922年,Badnar将该病称为囊性胆囊炎。1931年King又称之为腺样增殖性胆囊炎。文献上的名称达18种之多。如腺瘤(Adenoma),腺肌瘤(Adenomyoma),腺纤维瘤(Adenofibroma)。壁内憩窦症。胆囊憩窦样病等,较为杂乱。自1960年,Jutras提出增生性胆囊病(Hyperplasticcholecystoses)的概念后,多数学者认为把该病称为胆囊腺肌增生症较为恰当。曾认为胆囊腺肌增生症是一种良性病变,不发生恶变。但近来相继有在腺肌增生的部位发生胆囊癌的报道。腺肌增生节段型的癌变率最高。Octani总结294例胆囊腺肌增生患者,188例呈节段型,其中12例恶变,恶变率为6.4%。本组病检出腺肌增生181例,恶变9例,恶变率为5.0%,应引起高度重视。病因胆囊腺肌增生症的病因尚未完全阐明,有人提出其发病原因必须能解释下列三个基本现象:(1)。在胆囊黏膜上皮发生变化的局部,必定有肌层肥大的变化。(2.)至少在发病的早期该病周围的胆囊壁均属正常。(3).病变倾向于产生缩窄和在胆囊底部产生结节两种表现形式。近年来的研究认为该病与胆囊管的汇合异常有关。Chang总结了1992-1996年确诊为胆囊腺肌增生症并行ERCP的12例病人,其中有6例有胆囊管异常,5例属于胰-胆管汇合异常,认为胆胰管汇合异常,特别是胰-胆管汇合异常是胆囊腺肌增生症的致病原因之一。还有下列因素也可能与胆囊腺肌增生症的病因有关:(1)退行性变。该病的发生率是随年龄的增长而增高。(2).胆囊排空障碍,由于胆囊动力和收缩功能紊乱导致胆囊腔内压力增高。最后可导致黏膜从肌层裂缝中突出。(3)慢性炎症:King(1931)报告在Rokitansky-Aschoff窦内深部可见有胃样腺细胞,窦旁有慢性炎症。(4)神经肌肉紊乱。由于胆囊壁的神经纤维异常增生,肌层肥大,表现为胆囊收缩功能亢进。病理正常胆囊壁厚度不超过1mm,黏膜由高柱状上皮组成,形成细微的绒毛,在绒毛之...