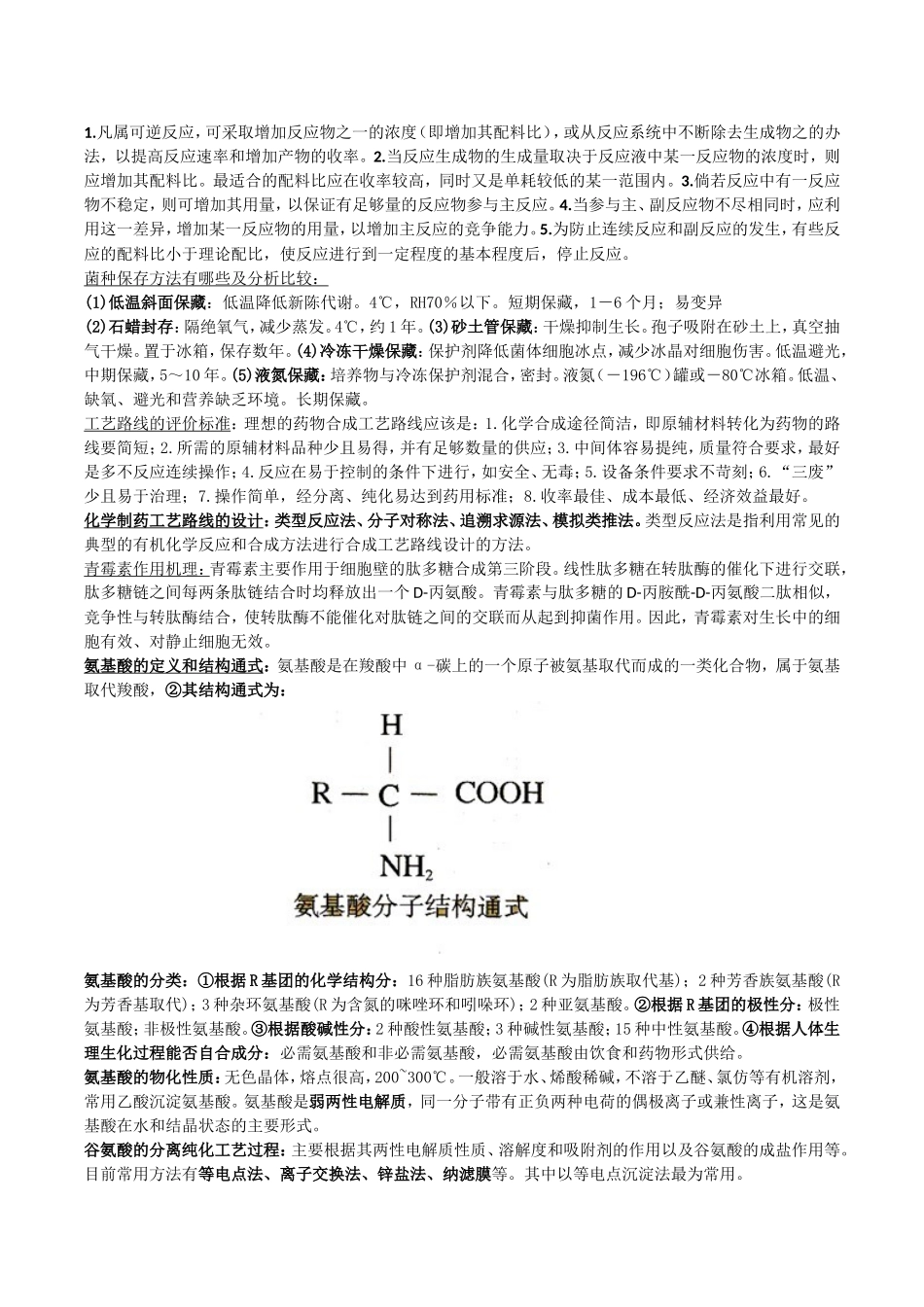

制药微生物发酵过程分为菌体生长期、产物合成期和菌体自溶期三个阶段。①菌体生长期(发酵前期):是指从接种至菌体达到一定临界浓度的时间,包括延滞期、对数生长期和减速期。代谢特征:菌体的主要代谢是进行碳源、氮源等分解代谢,培养基质不断消耗,浓度减少;生长特征:菌体不断地生长和繁殖,浓度增加。溶氧变化:不断下降,在菌体临界值时,溶解氧浓度最低;pH变化:开始适当上升,然后下降--首先用氨基酸作为碳源释放出氨,而后氨被利用;开始适当下降,然后上升—首先利用糖作为碳源,释放出丙酮酸等有机酸,后又被利用所致。②产物合成期(发酵中期or产物分泌期):主要进行代谢产物或目标产物的生物合成。产物量逐渐增加,生产速率加快,直至达最大高峰,随后合成能力衰退。呼吸强度无明显变化,菌体在增重,但不增加数目。对外界变化敏感,容易影响代谢过程,从而影响整个发酵进程。发酵条件如pH、温度、溶解氧等参数也要严格控制。③菌体自溶期(发酵后期):菌体衰老,细胞开始自溶,氨基氮含量增加,pH上升,产物合成能力衰退,生产速率减慢。发酵必须结束,否则产物被破坏,同时菌体自溶给过滤和提取等带来困难。发酵培养的操作方式:按操作方式和工艺流程可把发酵培养分为分批式操作、流加式操作、半连续式操作、连续操作等几种。1.分批式操作又称间歇式操作或不连续操作,是指把菌体和培养液一次性装入发酵罐,在最佳条件下进行发酵培养。经过一段时间,完成菌体的生长和产物的合成与积累后,将全部培养物取出,结束发酵培养。然后清洗发酵罐,装料、灭菌后再进行下一轮分批操作。2.流加式操作又称补料-分批式操作,是指在分批式操作的基础上,连续不断地补充新培养基,但不取出培养液。3.半连续式操作又称反复分批式操作或换培养液,是指菌体和培养液一起装入发酵罐,在菌体生长过程中,每隔一定时间,取出部分发酵培养物(带放),同时在一定时间内补充同等数量的心培养基;如此反复进行,放料4~5次,直至发酵结束,取出全部发酵液。4.连续式操作是指菌体与培养液一起装入发酵罐,在菌体培养过程中,不断补充新培养基,同时取出包括培养液和菌体在内的发酵液,发酵体积和菌体浓度的等不变,使菌体处于恒定状态,促进了菌体的生长和产物的累积。制药微生物的生长动力学:在批式发酵操作过程中,菌体的生物量与时间的关系是S形曲线。根据生物量的变化,可以把这个过程分为:1、延滞期(适应期):是指接种后,菌体的生物量没有明显增加的一段时间。延滞期是菌体适应环境的过程。延滞期时间长短不一,与遗传和环境因素有关,由菌体与环境相互作用的程度决定。延滞期越短越好。μ=dX/Xdt=02、对数生长期:是菌体快速繁殖、生物量的增加呈现对数速度增长的过程。特点是生长速率达到最大值,并保持不变。细胞的化学组成与生理学性质稳定。菌体生长不受限制,细胞分裂繁殖和代谢极其旺盛。可以认为细胞组分恒定,菌体细胞的生长速率与生物量是一级动力学关系:dX/dt=μmaxX3、减速期:是指菌体生长速率下降的一段时间。由培养基中基质浓度下降、有害物质积累等不利因素引起。在减速期内,生长速率与菌体浓度任然仍符合一级动力学关系,但受基质浓度限制。一般生物的减速期较短。dX/dt=μmaxX4、静止期(稳定期):是指菌体净生长速度为零的一段时间。由于营养耗竭、代谢产物或毒害物质的积累,菌体浓度不增加,细胞的分裂与死亡同步进行,生长速率与死亡速率相等,达到平衡。符合方程dX/dt=(μ-kd)X=05、衰亡期:是指菌体死亡速率大于生产速率的一段时间。表现为细胞自溶、死亡加速,细胞浓度迅速下降。菌体死亡速率也符合一级动力学:dX/dt=-kdX反应物浓度与配料比的确定:1.凡属可逆反应,可采取增加反应物之一的浓度(即增加其配料比),或从反应系统中不断除去生成物之的办法,以提高反应速率和增加产物的收率。2.当反应生成物的生成量取决于反应液中某一反应物的浓度时,则应增加其配料比。最适合的配料比应在收率较高,同时又是单耗较低的某一范围内。3.倘若反应中有一反应物不稳定,则可增加其用量,以保证有足够量的反应物参与主反应。4.当参与主、副反应...