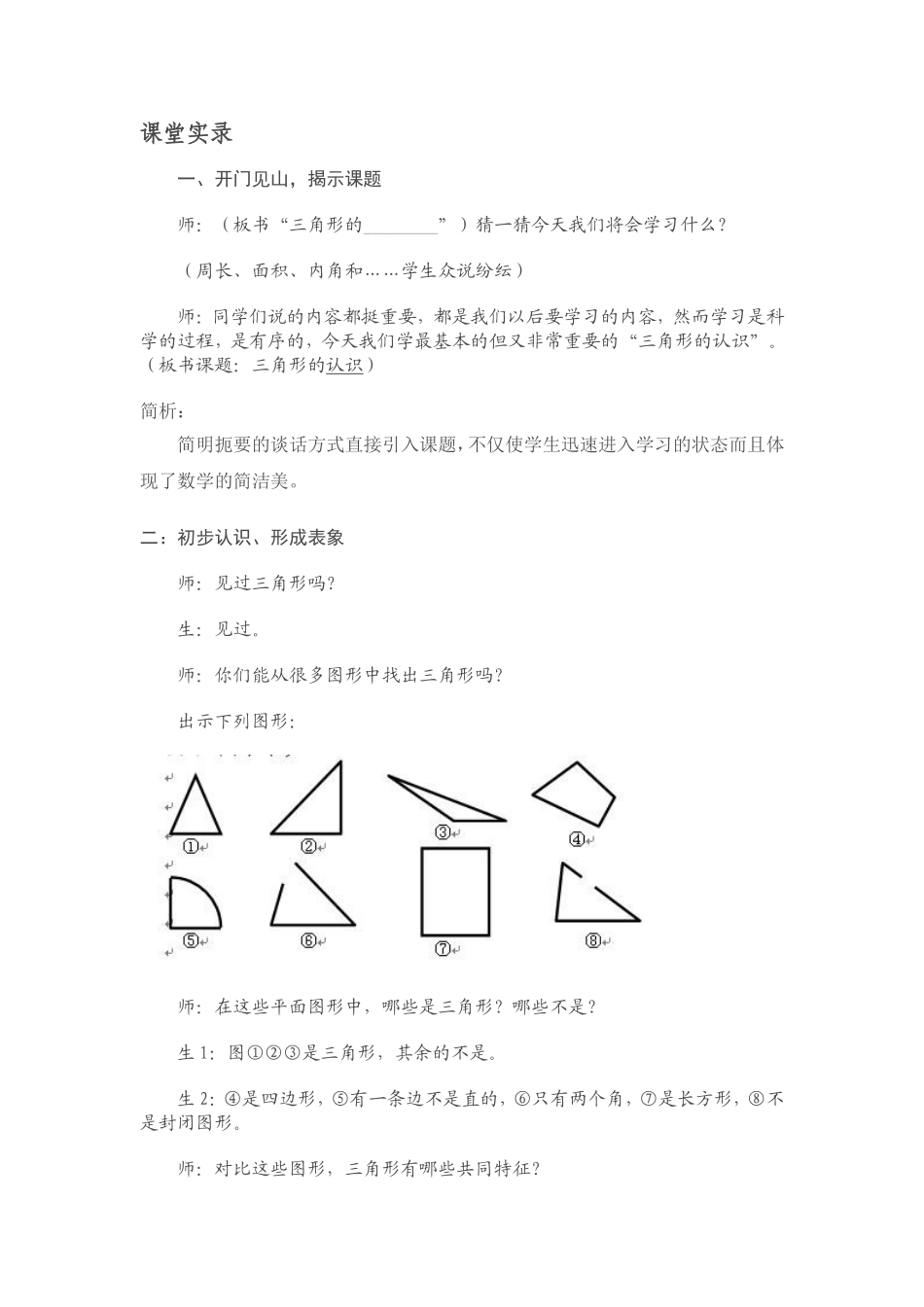

让大问题引领课堂——《三角形的认识》教学实录及反思518001深圳市螺岭外国语实验学校骆奇课前思考1.研究教材“三角形的两边之和大于第三边”是苏教版小学数学四年级下册第三单元《三角形的认识》第一课时的教学重点,属于图形与几何领域中有关图形的认识。本课在学生已经初步认识三角形的基础上,通过观察、操作、比较,发现并认识三角形三边的关系,进一步丰富与三角形有关的知识。在课改案例中,该课的上镜率比较高,仅2011年全国赛课中就出现了同课多构的奇景,真可谓精彩纷呈。在欣赏品味同行们得意之作的同时,我也进行了一些思考:(1)如何设计活动更好地引导学生发现三角形三边之间的关系?2011年新课标要求学生“通过观察、操作,了解三角形两边之和大于第三边”。为了达成课标要求,我采用小组合作围三角形、研究讨论发现规律的形式。课前需要为学生准备不同规格的小棒,小棒的选择将直接影响实验得到的数据。教材在设计上选择的是:10cm、6cm、5cm、4cm四种小棒,四选三的结果是:选择10cm、6cm、5cm和6cm、5cm、4cm可以围成三角形,选择10cm、6cm、4cm和5cm、4cm、10cm不能围成。我认为仅通过研究四组数据而发现规律是单薄的,充分的数据更有利于规律的发现。于是我创造性地处理教材,增加一根小棒,改成五选三,这样共有10种不同的组合,能围成三角形的情况有六种,不能围成的有四种,而且只有一种是两边和等于第三边的。合理安排五根小棒的长度,能使学生更顺利的发现规律。(2)在操作活动中如何处理学生操作时出现的误差?有操作就有误差。凡是上过这节课的老师都会遇到同一个问题:从理论上来说只有三角形两边之和大于于第三边时才能围成三角形,但在实际操作过程中,如果学生“围出”了三角形怎么办?我看到有的案例里老师用透明胶片上的线段代替小棒来减少误差,但这样做仍无法避免误差。我认为在实际操作中我们可以通过幻灯片演示,继而推理、加入思维成份帮助学生解决误差问题。2.抓核心词“三角形两条边长度的和大于第三边”,这是教材上对三角形三边关系的表述。我抓住两个核心词:(1)和两条边的长度的和与第三条边的长度进行比较。(2)大于在比较时“等于“不行,“小于”也不行。必须是“大于”,学生应该清晰的认识到这一点并能区分。3.提大问题问题是课堂的灵魂。在本课的教学过程中,我设计了两个大问题贯穿全课:(1)给你三根小棒,你能围出一个三角形吗?该问题的提出旨在将学生有所质疑,从而产生验证的需求,引向实验,通过实验得到研究必须的数据。(2)为什么有的组合就能围成三角形,有的组合就不能?该问题的提出旨在引导学生在回答问题的过程中发现三角形的三边关系。对于这个大问题,我将引导学生对实验数据进行观察与反思,继而提出新的问题,培养学生的问题意识。课堂实录一、开门见山,揭示课题师:(板书“三角形的________”)猜一猜今天我们将会学习什么?(周长、面积、内角和……学生众说纷纭)师:同学们说的内容都挺重要,都是我们以后要学习的内容,然而学习是科学的过程,是有序的,今天我们学最基本的但又非常重要的“三角形的认识”。(板书课题:三角形的认识)简析:简明扼要的谈话方式直接引入课题,不仅使学生迅速进入学习的状态而且体现了数学的简洁美。二:初步认识、形成表象师:见过三角形吗?生:见过。师:你们能从很多图形中找出三角形吗?出示下列图形:师:在这些平面图形中,哪些是三角形?哪些不是?生1:图①②③是三角形,其余的不是。生2:④是四边形,⑤有一条边不是直的,⑥只有两个角,⑦是长方形,⑧不是封闭图形。师:对比这些图形,三角形有哪些共同特征?生3:它们都有三条边、三个角、三个顶点,每条边都是直的,而且是封闭图形。师:那谁能说说怎样的图形叫三角形?生4:有三条边、三个角、三个顶点,并且每条边都是直的,封闭图形叫三角形。简析:在学生已有的三角形知识的基础上通过寻找三角形,进一步归纳抽象出怎样的图形是三角形,使知识系统化,有助于学生概念的建立。对于三角形的概念的描述,学生用自己的语言来表达,符合他们的年龄特点。三:动手操作,感受规律1.提出问题,展...