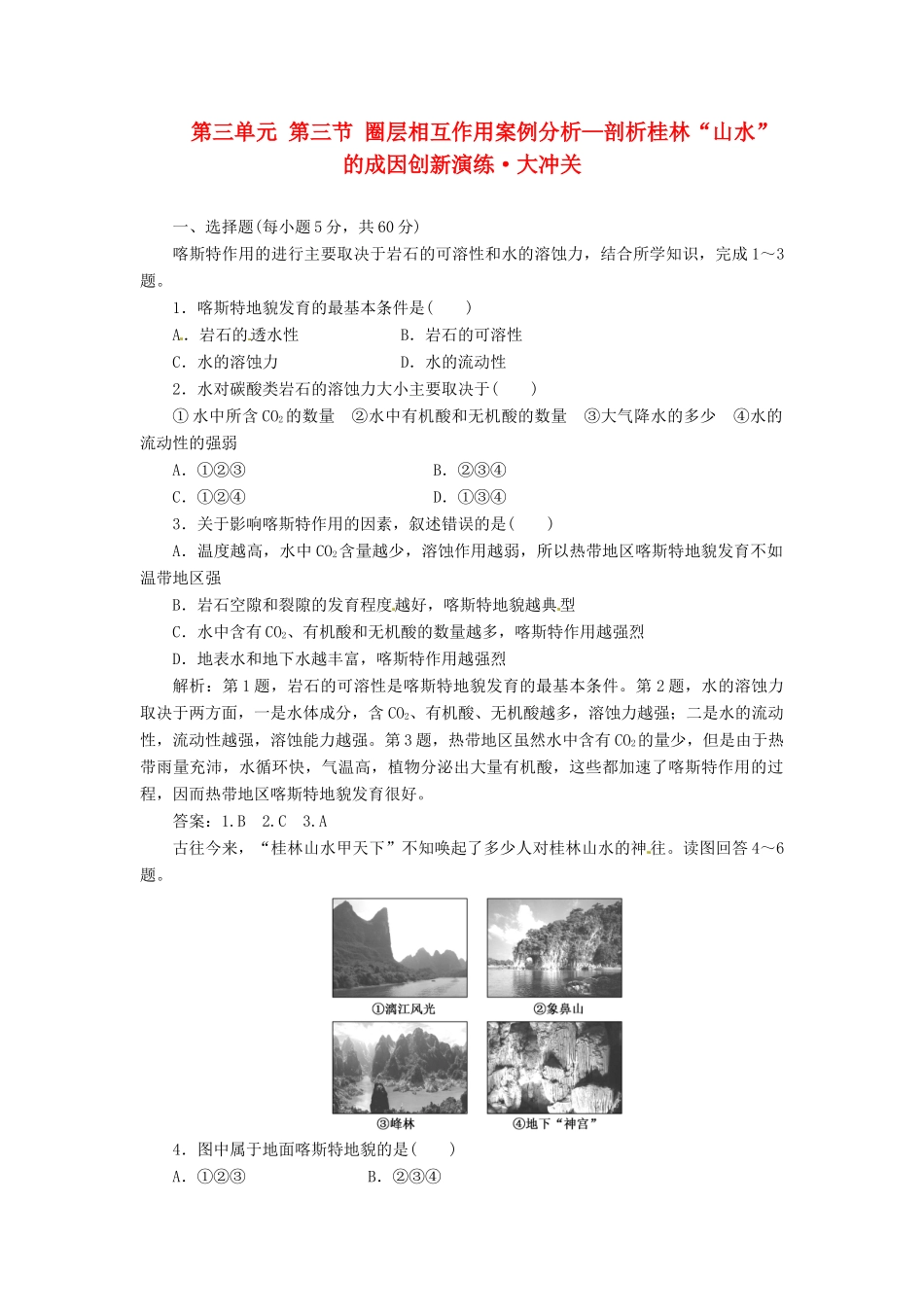

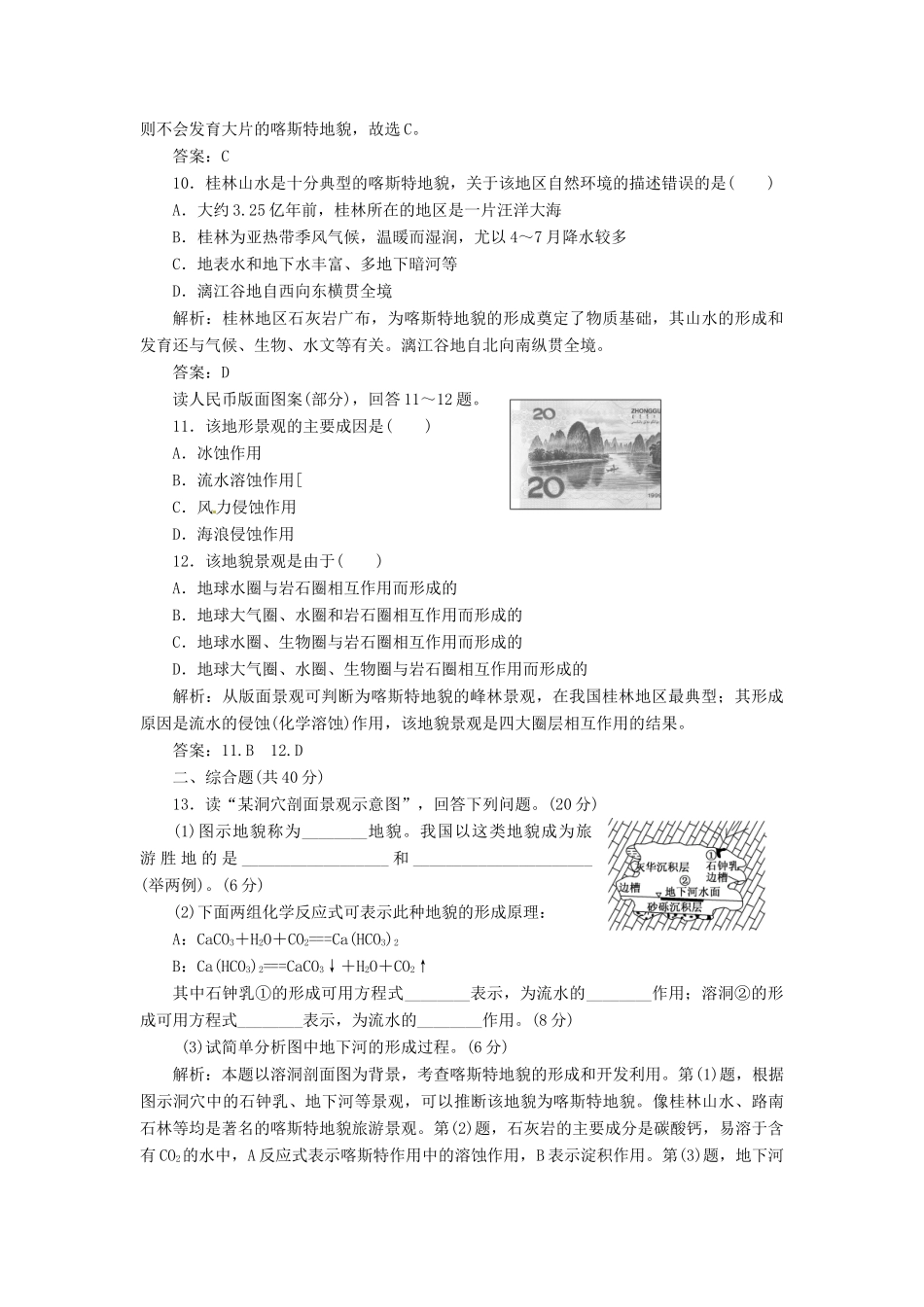

第三单元第三节圈层相互作用案例分析—剖析桂林“山水”的成因创新演练·大冲关一、选择题(每小题5分,共60分)喀斯特作用的进行主要取决于岩石的可溶性和水的溶蚀力,结合所学知识,完成1~3题。1.喀斯特地貌发育的最基本条件是()A.岩石的透水性B.岩石的可溶性C.水的溶蚀力D.水的流动性2.水对碳酸类岩石的溶蚀力大小主要取决于()①水中所含CO2的数量②水中有机酸和无机酸的数量③大气降水的多少④水的流动性的强弱A.①②③B.②③④C.①②④D.①③④3.关于影响喀斯特作用的因素,叙述错误的是()A.温度越高,水中CO2含量越少,溶蚀作用越弱,所以热带地区喀斯特地貌发育不如温带地区强B.岩石空隙和裂隙的发育程度越好,喀斯特地貌越典型C.水中含有CO2、有机酸和无机酸的数量越多,喀斯特作用越强烈D.地表水和地下水越丰富,喀斯特作用越强烈解析:第1题,岩石的可溶性是喀斯特地貌发育的最基本条件。第2题,水的溶蚀力取决于两方面,一是水体成分,含CO2、有机酸、无机酸越多,溶蚀力越强;二是水的流动性,流动性越强,溶蚀能力越强。第3题,热带地区虽然水中含有CO2的量少,但是由于热带雨量充沛,水循环快,气温高,植物分泌出大量有机酸,这些都加速了喀斯特作用的过程,因而热带地区喀斯特地貌发育很好。答案:1.B2.C3.A古往今来,“桂林山水甲天下”不知唤起了多少人对桂林山水的神往。读图回答4~6题。4.图中属于地面喀斯特地貌的是()A.①②③B.②③④C.①②④D.①③④5.图中景观主要与喀斯特淀积作用有关的是()A.①B.②C.③D.④6.景观④的代表性喀斯特地貌形态有()A.石芽、漏斗、落水洞B.石钟乳、石笋、石柱C.天生桥、石林、洼地D.溶洞、地下河、峰丛解析:第4题,从图中可以看出漓江风光、象鼻山、峰林都是典型的地面喀斯特地貌,地下“神宫”是地下喀斯特地貌。第5题,由图示可知,①②③均为地面喀斯特地貌,形成原因是溶蚀作用;④是地下喀斯特地貌的钟乳石,主要是淀积作用形成的。第6题,景观④是典型的喀斯特地貌,包括溶洞、地下河及各种由碳酸钙淀积而成的堆积体,如石钟乳、石笋、石柱等。答案:4.A5.D6.B“中国南方喀斯特”是我国在年唯一申请世界自然遗产的项目,其独特的地质地貌景观成为人们关注的焦点。据此回答7~8题。7.读喀斯特地貌示意图,关于图示各部位地质作用的叙述,正确的是()A.5为地下河,因淀积作用而成B.6和7两个小地貌均为侵蚀作用而成C.1和4两个小地貌均为流水溶蚀侵蚀而成D.2和3之间是断层,为地壳运动而成8.图中6和7像年轮一样成为环境变化的记录器,环境要素的变化会形成粗细不等的节,下列说法正确的是()①粗大的节往往代表低温少雨的年份②细小的节代表降水较少的年份③粗大的节代表植物茂盛的年份④细小的节代表土壤发育良好的年份A.①②B.②④C.②③D.③解析:第7题,地下河是在流水的溶蚀作用下形成的;图中6为石钟乳,7为石笋,是在流水的淀积作用下形成的;2、3处为裂隙,不是断层。第8题,6、7在温暖湿润的年份发育得比较快,比较粗大,在这样的年份植物生长茂盛,土壤发育良好。答案:7.C8.C[9.喀斯特峰林、孤峰平原地貌()A.是流水机械作用的结果[B.是化学作用的结果C.形成于热带、亚热带湿润的石灰岩地区D.形成于各地带的石灰岩地区解析:喀斯特地貌是水的溶蚀作用形成的,其过程既包括流水的机械侵蚀,也包括流水的化学溶蚀,因此A项和B项均不全面。喀斯特地貌的形成是在含有较多CO2的水的溶蚀作用下产生的,在热带、亚热带的石灰岩地区具备这样的条件,而比较干旱的石灰岩地区则不会发育大片的喀斯特地貌,故选C。答案:C10.桂林山水是十分典型的喀斯特地貌,关于该地区自然环境的描述错误的是()A.大约3.25亿年前,桂林所在的地区是一片汪洋大海B.桂林为亚热带季风气候,温暖而湿润,尤以4~7月降水较多C.地表水和地下水丰富、多地下暗河等D.漓江谷地自西向东横贯全境解析:桂林地区石灰岩广布,为喀斯特地貌的形成奠定了物质基础,其山水的形成和发育还与气候、生物、水文等有关。漓江谷地自北向南纵贯全境。答案:D读人民币版面图案(部分),回答11~12题。11.该地形景观...