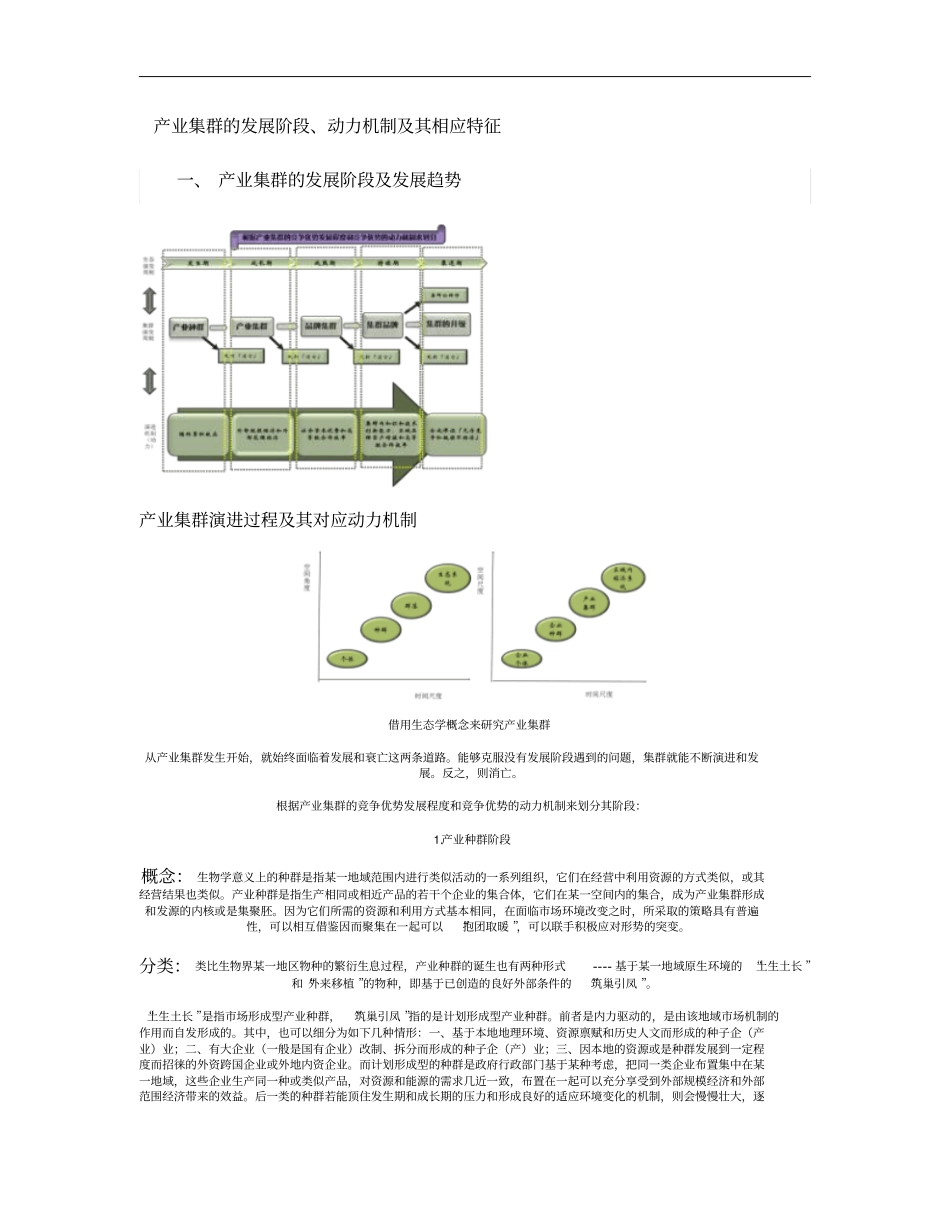

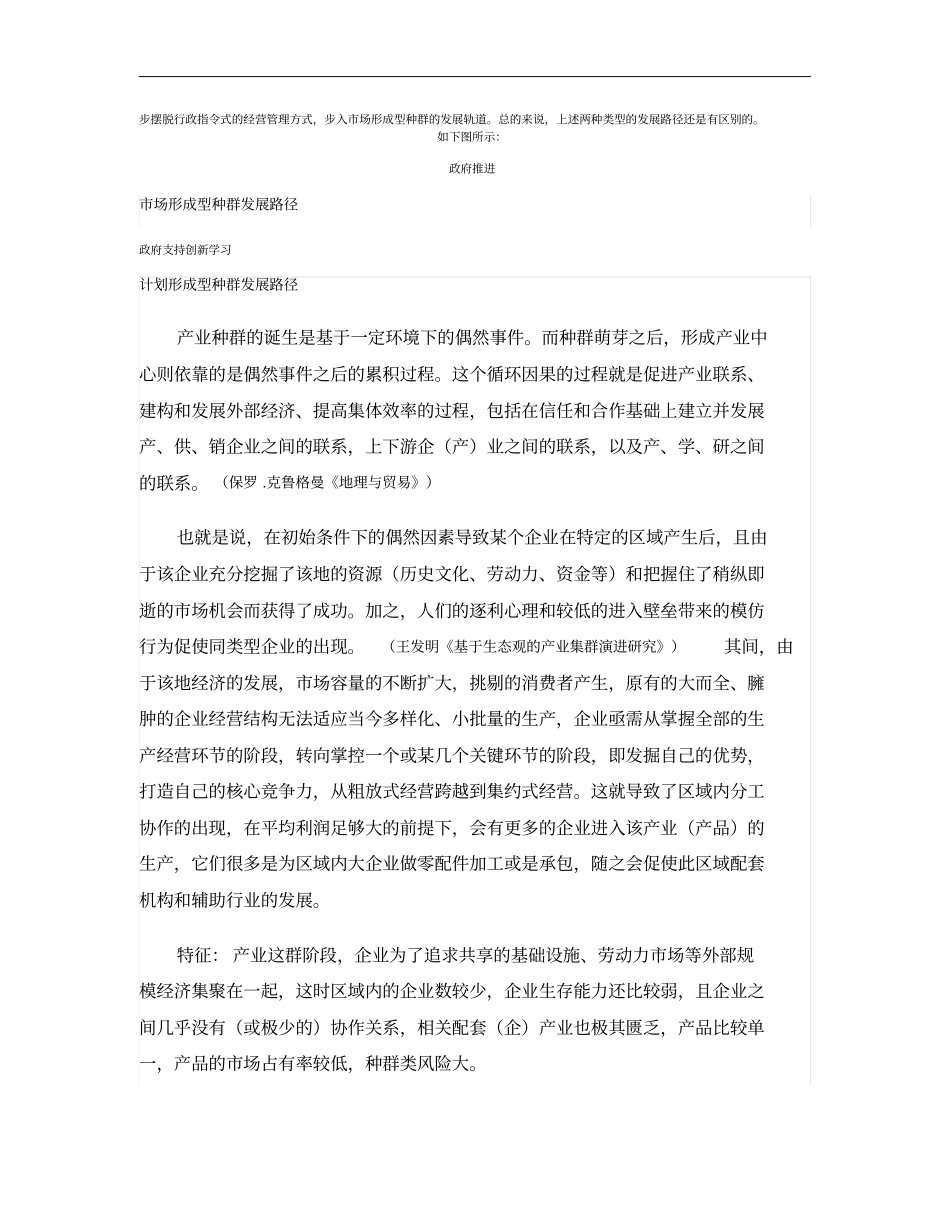

产业集群的发展阶段、动力机制及其相应特征一、产业集群的发展阶段及发展趋势产业集群演进过程及其对应动力机制借用生态学概念来研究产业集群从产业集群发生开始,就始终面临着发展和衰亡这两条道路。能够克服没有发展阶段遇到的问题,集群就能不断演进和发展。反之,则消亡。根据产业集群的竞争优势发展程度和竞争优势的动力机制来划分其阶段:1.产业种群阶段概念:生物学意义上的种群是指某一地域范围内进行类似活动的一系列组织,它们在经营中利用资源的方式类似,或其经营结果也类似。产业种群是指生产相同或相近产品的若干个企业的集合体,它们在某一空间内的集合,成为产业集群形成和发源的内核或是集聚胚。因为它们所需的资源和利用方式基本相同,在面临市场环境改变之时,所采取的策略具有普遍性,可以相互借鉴因而聚集在一起可以“抱团取暖”,可以联手积极应对形势的突变。分类:类比生物界某一地区物种的繁衍生息过程,产业种群的诞生也有两种形式----基于某一地域原生环境的“土生土长”和“外来移植”的物种,即基于已创造的良好外部条件的“筑巢引凤”。“土生土长”是指市场形成型产业种群,“筑巢引凤”指的是计划形成型产业种群。前者是内力驱动的,是由该地域市场机制的作用而自发形成的。其中,也可以细分为如下几种情形:一、基于本地地理环境、资源禀赋和历史人文而形成的种子企(产业)业;二、有大企业(一般是国有企业)改制、拆分而形成的种子企(产)业;三、因本地的资源或是种群发展到一定程度而招徕的外资跨国企业或外地内资企业。而计划形成型的种群是政府行政部门基于某种考虑,把同一类企业布置集中在某一地域,这些企业生产同一种或类似产品,对资源和能源的需求几近一致,布置在一起可以充分享受到外部规模经济和外部范围经济带来的效益。后一类的种群若能顶住发生期和成长期的压力和形成良好的适应环境变化的机制,则会慢慢壮大,逐步摆脱行政指令式的经营管理方式,步入市场形成型种群的发展轨道。总的来说,上述两种类型的发展路径还是有区别的。如下图所示:政府推进市场形成型种群发展路径政府支持创新学习计划形成型种群发展路径产业种群的诞生是基于一定环境下的偶然事件。而种群萌芽之后,形成产业中心则依靠的是偶然事件之后的累积过程。这个循环因果的过程就是促进产业联系、建构和发展外部经济、提高集体效率的过程,包括在信任和合作基础上建立并发展产、供、销企业之间的联系,上下游企(产)业之间的联系,以及产、学、研之间的联系。(保罗.克鲁格曼《地理与贸易》)也就是说,在初始条件下的偶然因素导致某个企业在特定的区域产生后,且由于该企业充分挖掘了该地的资源(历史文化、劳动力、资金等)和把握住了稍纵即逝的市场机会而获得了成功。加之,人们的逐利心理和较低的进入壁垒带来的模仿行为促使同类型企业的出现。(王发明《基于生态观的产业集群演进研究》)其间,由于该地经济的发展,市场容量的不断扩大,挑剔的消费者产生,原有的大而全、臃肿的企业经营结构无法适应当今多样化、小批量的生产,企业亟需从掌握全部的生产经营环节的阶段,转向掌控一个或某几个关键环节的阶段,即发掘自己的优势,打造自己的核心竞争力,从粗放式经营跨越到集约式经营。这就导致了区域内分工协作的出现,在平均利润足够大的前提下,会有更多的企业进入该产业(产品)的生产,它们很多是为区域内大企业做零配件加工或是承包,随之会促使此区域配套机构和辅助行业的发展。特征:产业这群阶段,企业为了追求共享的基础设施、劳动力市场等外部规模经济集聚在一起,这时区域内的企业数较少,企业生存能力还比较弱,且企业之间几乎没有(或极少的)协作关系,相关配套(企)产业也极其匮乏,产品比较单一,产品的市场占有率较低,种群类风险大。2.产业集群阶段随着市场容量的扩大,地域内企业数的增多,该地的外部规模经济和外部范围经济就逐步显现。这两种外部经济具有正反馈机制,即一旦产业集群聚集在某地,外部经济就会成为新的企业选择该地区的推动力,从而促进集聚体的进一步发展,产生更大的外部经济,如此循环下去。(张明龙《产业...