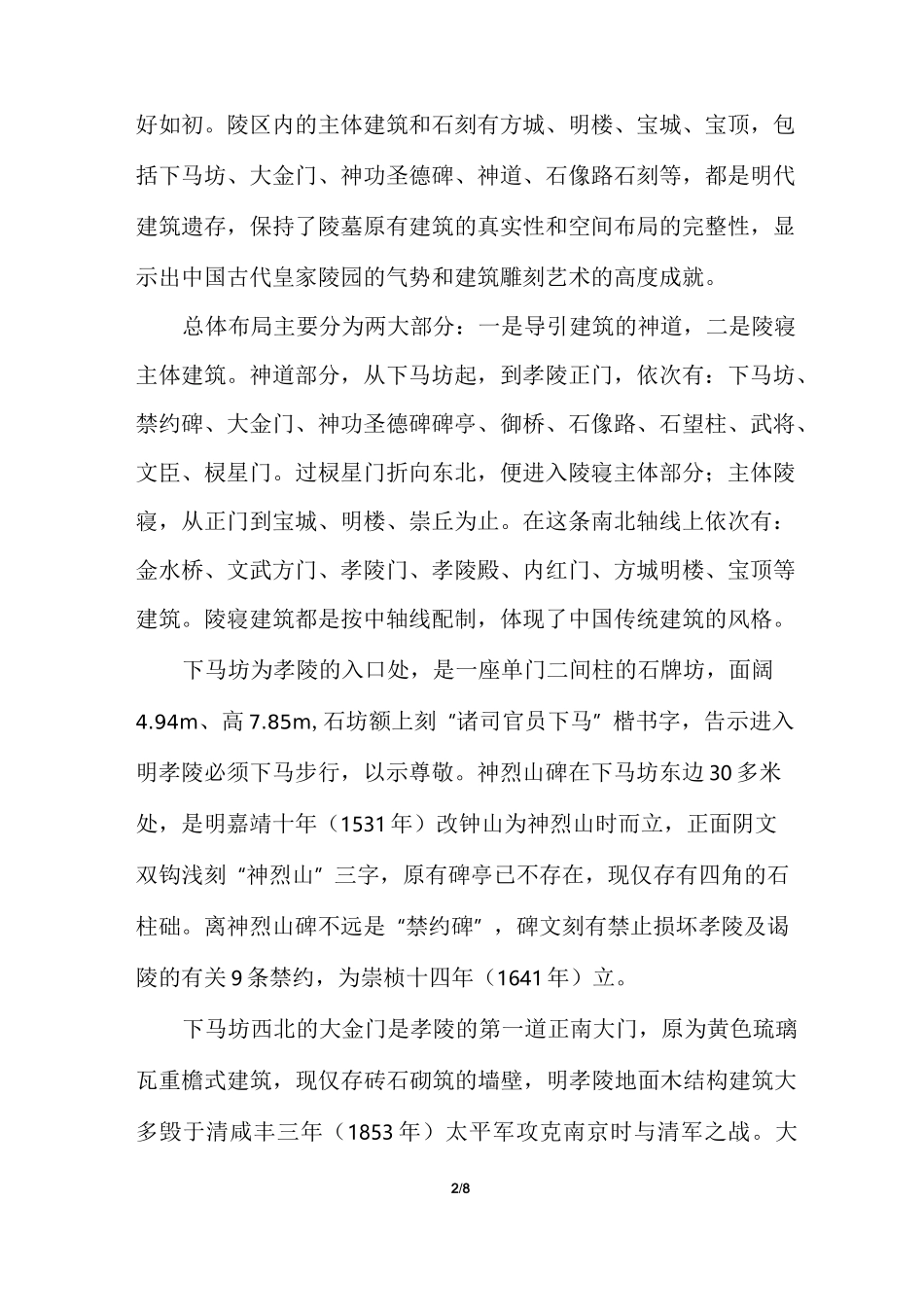

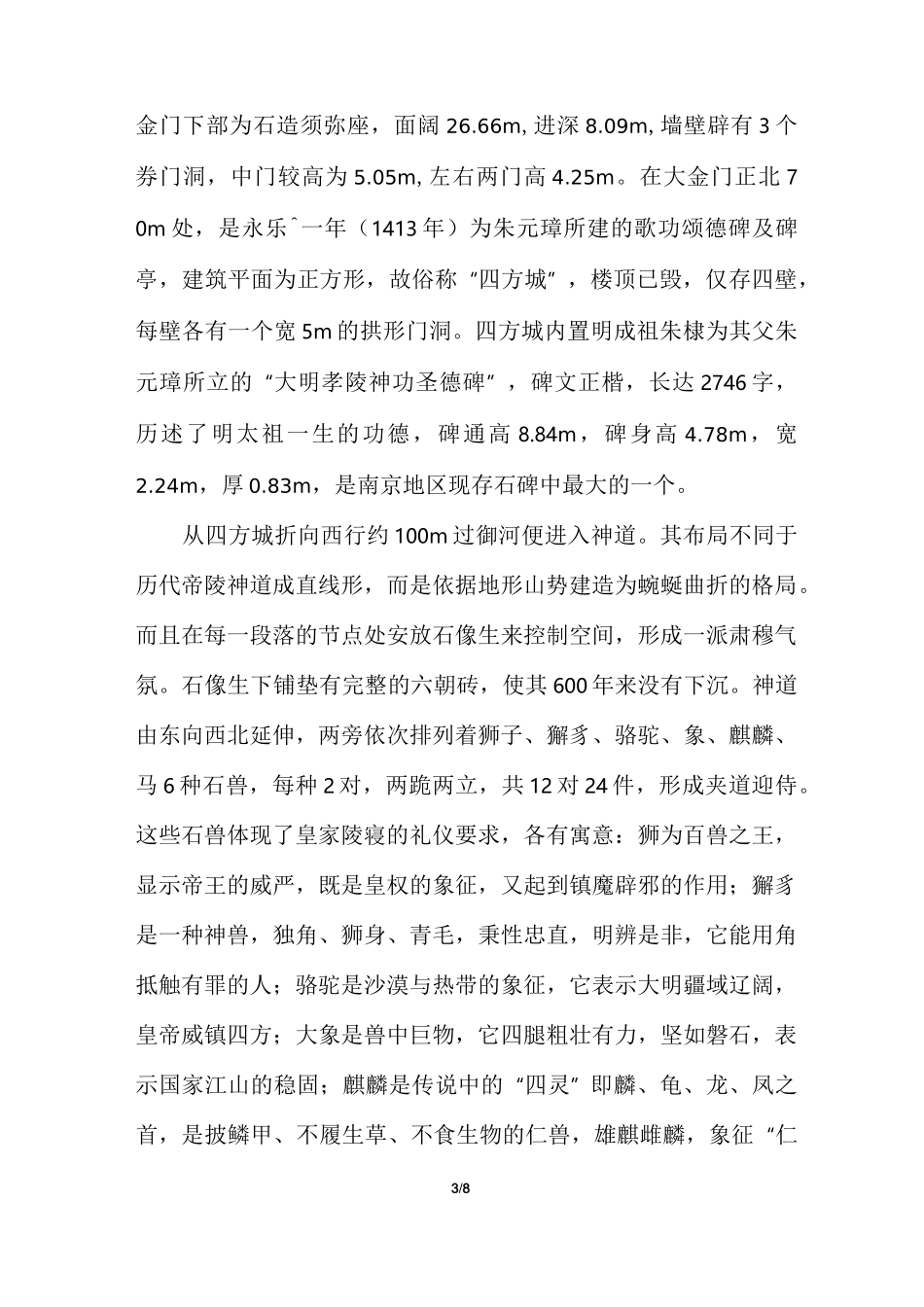

1/8南京明孝陵①明孝陵位于南京市紫金山南麓,是明太祖朱元璋与其皇后的合葬陵墓,占地面积达170余万m2,是中国规模最大的帝王陵寝之一。孝陵始建于明洪武十四年(1381年),翌年马皇后去世葬入孝陵,孝陵之名,取意于谥中的孝字,有“以孝治天下”之意,还有一说是马皇后谥“孝慈”而得名。洪武十六年(1383年)孝陵享殿等主体基本完工,先后调用军工10万。洪武三十一年(1398年),明太祖朱元璋于应天府崩殂,遂启用地宫与马皇后合葬。永乐三年(1405年)基本建成,至永乐十一年(1413年)建成“大明孝陵神功圣德碑”,整个孝陵建成,历时长达30余年。其规模宏大,建筑雄伟,形制参照唐宋两代帝王陵墓,建成时围墙内享殿巍峨,楼阁壮丽,南朝七十所寺院有一半被围入禁苑之中。当时从朝阳门(今中山门)至孝陵卫到陵墓西北所筑的皇墙有45华里长,护陵驻军5千多人,陵园内亭阁相接,享殿烟雾缭绕,松涛林海养长生鹿千头,明孝陵是我国古代最大的帝王陵寝之一明孝陵处于山清水秀的环境之中,周围山势跌宕起伏,山环水绕,人文与自然景观浑然天成。陵园规模宏大,格局严谨。孝陵建筑自下马坊至宝城,纵深2.62km,陵寝主体建筑当年建有红墙围绕,周长2.25km。明孝陵经历了600多年的沧桑,许多建筑物的木结构已不存在,但陵寝的格局仍保留了原恢弘的气派地下墓宫完2/8好如初。陵区内的主体建筑和石刻有方城、明楼、宝城、宝顶,包括下马坊、大金门、神功圣德碑、神道、石像路石刻等,都是明代建筑遗存,保持了陵墓原有建筑的真实性和空间布局的完整性,显示出中国古代皇家陵园的气势和建筑雕刻艺术的高度成就。总体布局主要分为两大部分:一是导引建筑的神道,二是陵寝主体建筑。神道部分,从下马坊起,到孝陵正门,依次有:下马坊、禁约碑、大金门、神功圣德碑碑亭、御桥、石像路、石望柱、武将、文臣、棂星门。过棂星门折向东北,便进入陵寝主体部分;主体陵寝,从正门到宝城、明楼、崇丘为止。在这条南北轴线上依次有:金水桥、文武方门、孝陵门、孝陵殿、内红门、方城明楼、宝顶等建筑。陵寝建筑都是按中轴线配制,体现了中国传统建筑的风格。下马坊为孝陵的入口处,是一座单门二间柱的石牌坊,面阔4.94m、高7.85m,石坊额上刻“诸司官员下马”楷书字,告示进入明孝陵必须下马步行,以示尊敬。神烈山碑在下马坊东边30多米处,是明嘉靖十年(1531年)改钟山为神烈山时而立,正面阴文双钩浅刻“神烈山”三字,原有碑亭已不存在,现仅存有四角的石柱础。离神烈山碑不远是“禁约碑”,碑文刻有禁止损坏孝陵及谒陵的有关9条禁约,为崇桢十四年(1641年)立。下马坊西北的大金门是孝陵的第一道正南大门,原为黄色琉璃瓦重檐式建筑,现仅存砖石砌筑的墙壁,明孝陵地面木结构建筑大多毁于清咸丰三年(1853年)太平军攻克南京时与清军之战。大3/8金门下部为石造须弥座,面阔26.66m,进深8.09m,墙壁辟有3个券门洞,中门较高为5.05m,左右两门高4.25m。在大金门正北70m处,是永乐^一年(1413年)为朱元璋所建的歌功颂德碑及碑亭,建筑平面为正方形,故俗称“四方城”,楼顶已毁,仅存四壁,每壁各有一个宽5m的拱形门洞。四方城内置明成祖朱棣为其父朱元璋所立的“大明孝陵神功圣德碑”,碑文正楷,长达2746字,历述了明太祖一生的功德,碑通高8.84m,碑身高4.78m,宽2.24m,厚0.83m,是南京地区现存石碑中最大的一个。从四方城折向西行约100m过御河便进入神道。其布局不同于历代帝陵神道成直线形,而是依据地形山势建造为蜿蜒曲折的格局。而且在每一段落的节点处安放石像生来控制空间,形成一派肃穆气氛。石像生下铺垫有完整的六朝砖,使其600年来没有下沉。神道由东向西北延伸,两旁依次排列着狮子、獬豸、骆驼、象、麒麟、马6种石兽,每种2对,两跪两立,共12对24件,形成夹道迎侍。这些石兽体现了皇家陵寝的礼仪要求,各有寓意:狮为百兽之王,显示帝王的威严,既是皇权的象征,又起到镇魔辟邪的作用;獬豸是一种神兽,独角、狮身、青毛,秉性忠直,明辨是非,它能用角抵触有罪的人;骆驼是沙漠与热带的象征,它表示大明疆域辽阔,皇帝威镇四方;大象是兽中巨物,它四腿粗壮有力,坚如磐石,表...