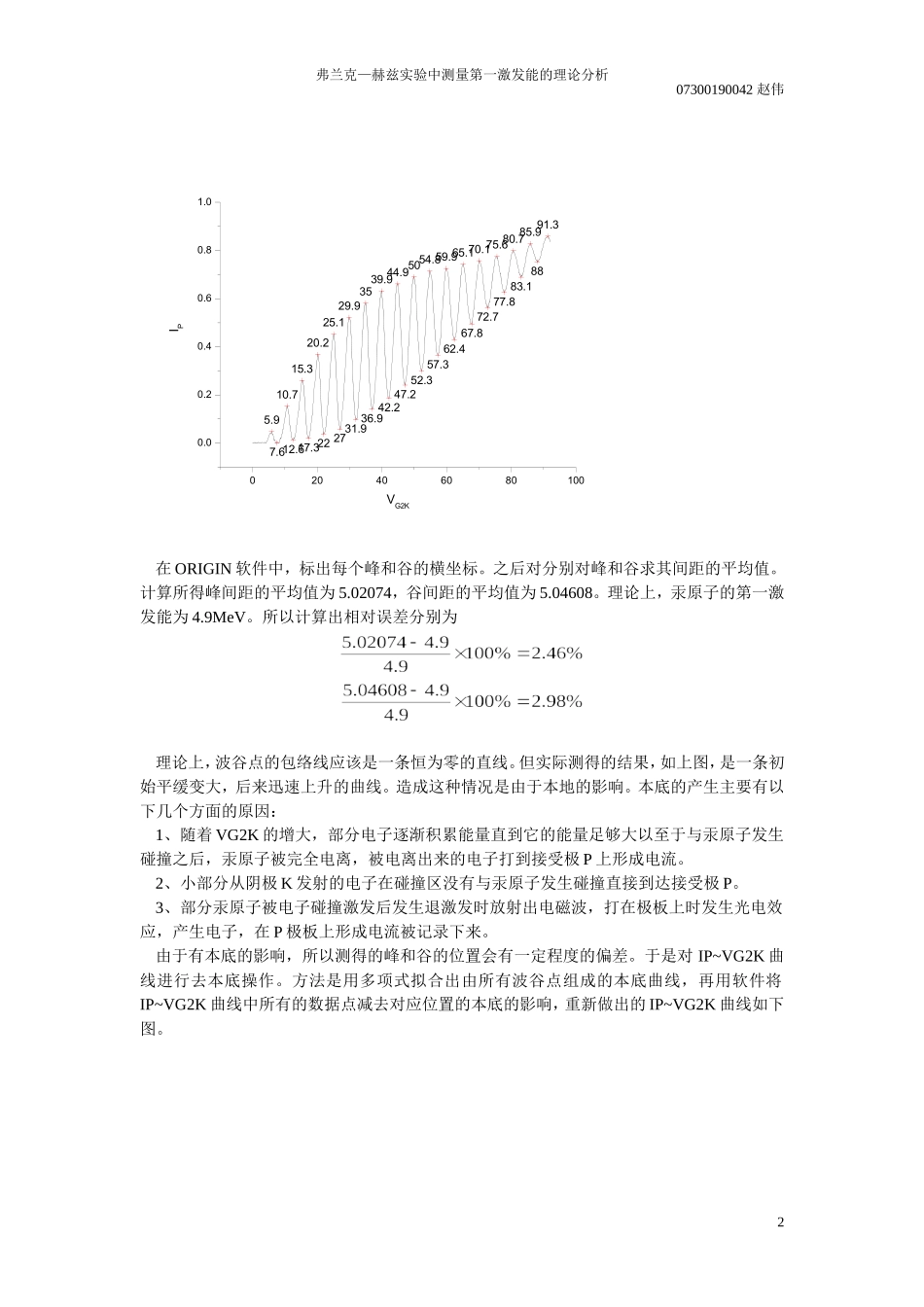

弗兰克—赫兹实验中测量第一激发能的理论分析07300190042赵伟弗兰克—赫兹实验中测量第一激发能的理论分析实验者:赵伟合作者:霍雨露摘要:详细讨论弗兰克—赫兹实验中测量第一激发能的原理及本底对本实验的影响,分析随着加速电压的增大所测峰间距逐渐增大的原因。关键词:弗兰克—赫兹实验,第一激发能,去本底,峰间距引言:弗兰克赫兹为了研究气体放电中的低能电子和原子之间的相互作用,设计了电子与原子碰撞的实验,在电离电势的研究时,发现电子与原子发生非弹性碰撞时能量的转移是量子化的。此实验事实可以用来证实玻尔的原子理论。我们将从弗兰克—赫兹实验中测量第一激发能的原理出发,分析实验中本底的产生以及对IP~VG2K曲线的影响,并根据Hg原子的外层电子受激跃迁到不同能级的情况分析实验中所发现的随着加速电压的增大所测峰间距逐渐增大的原因。实验原理弗兰克—赫兹实验中测量第一激发能的原理电路图如下图从阴极K发射出的电子,经过加速电压VG1K进入碰撞区,并继续受正向加速电压VG2K的影响,与汞原子发生碰撞。如果电子的能量低于第一激发能,则电子与汞原子发生弹性碰撞,电子不损失能量,电子到达离开碰撞区时,克服反向电压VG2P的作用到达极板P上,形成电流。随着可变电压VG2K的增大,到达极板P的电子逐渐增多,产生的电流逐渐增大。当VG2K增大到一定程度时,电子离开碰撞区时的能量达到第一激发能,此时产生的电流最大。当VG2K继续增大,电子在离开碰撞区之前就已经达到了第一激发能,于是与汞原子发生非弹性碰撞,电子将部分能量传给汞原子,使其外层电子跃迁至第一激发态,于是电子离开碰撞区时所剩能量减少,电流降低。在这之后,随着VG2K的增大,电子发生非弹性碰撞后又逐渐获得接近于第一激发能的能量,于是电流又逐渐增大,直到电子又发生第二次非弹性碰撞,电流开始降低。依次类推,随着VG2K的增大,在IP~VG2K曲线上,形成了许多的峰和谷。理论上,相邻峰之间的距离就等于汞原子的第一激发电位。实验现象及分析用控制变量法来观察实验条件对IP~VG2K曲线的影响,选出最佳实验条件。本次实验所选择的最佳实验条件为T=160°C,VF=1.8V,VG1K=3V,VG2P=1.5V。在此条件下所得曲线如下图1弗兰克—赫兹实验中测量第一激发能的理论分析07300190042赵伟0204060801000.00.20.40.60.81.05.910.715.320.225.129.93539.944.95054.859.965.170.175.680.785.991.37.612.617.3222731.936.942.247.252.357.362.467.872.777.883.188IPVG2K在ORIGIN软件中,标出每个峰和谷的横坐标。之后对分别对峰和谷求其间距的平均值。计算所得峰间距的平均值为5.02074,谷间距的平均值为5.04608。理论上,汞原子的第一激发能为4.9MeV。所以计算出相对误差分别为理论上,波谷点的包络线应该是一条恒为零的直线。但实际测得的结果,如上图,是一条初始平缓变大,后来迅速上升的曲线。造成这种情况是由于本地的影响。本底的产生主要有以下几个方面的原因:1、随着VG2K的增大,部分电子逐渐积累能量直到它的能量足够大以至于与汞原子发生碰撞之后,汞原子被完全电离,被电离出来的电子打到接受极P上形成电流。2、小部分从阴极K发射的电子在碰撞区没有与汞原子发生碰撞直接到达接受极P。3、部分汞原子被电子碰撞激发后发生退激发时放射出电磁波,打在极板上时发生光电效应,产生电子,在P极板上形成电流被记录下来。由于有本底的影响,所以测得的峰和谷的位置会有一定程度的偏差。于是对IP~VG2K曲线进行去本底操作。方法是用多项式拟合出由所有波谷点组成的本底曲线,再用软件将IP~VG2K曲线中所有的数据点减去对应位置的本底的影响,重新做出的IP~VG2K曲线如下图。2弗兰克—赫兹实验中测量第一激发能的理论分析07300190042赵伟0204060801000.00.10.20.30.40.55.910.715.320.225.129.93539.944.749.854.859.965.170.175.180.685.990.78.212.617.32227.232.336.942.247.252.357.462.567.87377.883.188.3IPVG2KA去除本底后新的波峰波谷显示了好的周期性。再用相同方法计算第一激发电位,所得结果分别为5.0032和5.0402。结果证明,去本底操作确实使实验结果更加接近于理论值,但影响较小。仔...