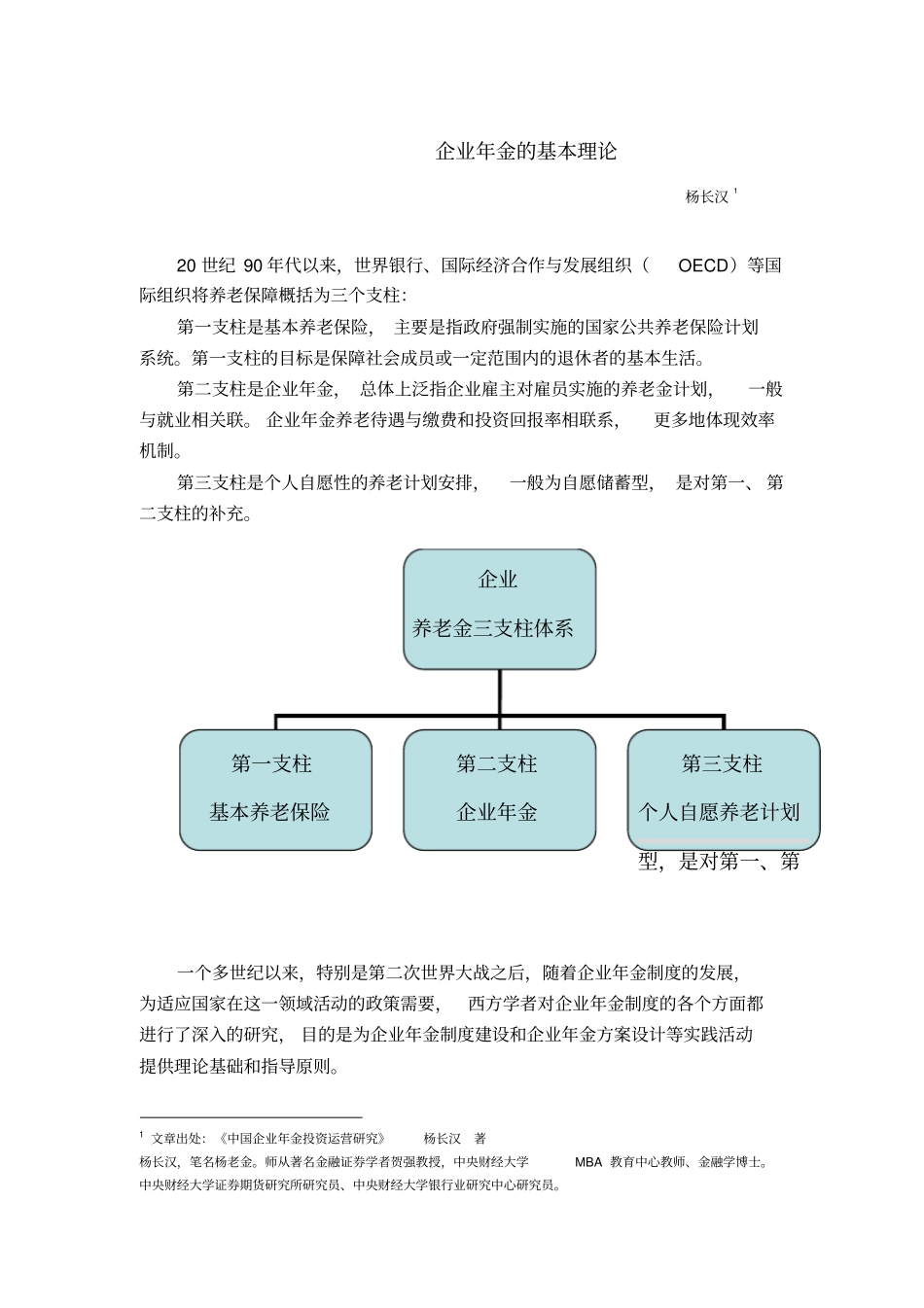

企业年金的基本理论杨长汉120世纪90年代以来,世界银行、国际经济合作与发展组织(OECD)等国际组织将养老保障概括为三个支柱:第一支柱是基本养老保险,主要是指政府强制实施的国家公共养老保险计划系统。第一支柱的目标是保障社会成员或一定范围内的退休者的基本生活。第二支柱是企业年金,总体上泛指企业雇主对雇员实施的养老金计划,一般与就业相关联。企业年金养老待遇与缴费和投资回报率相联系,更多地体现效率机制。第三支柱是个人自愿性的养老计划安排,一般为自愿储蓄型,是对第一、第二支柱的补充。一个多世纪以来,特别是第二次世界大战之后,随着企业年金制度的发展,为适应国家在这一领域活动的政策需要,西方学者对企业年金制度的各个方面都进行了深入的研究,目的是为企业年金制度建设和企业年金方案设计等实践活动提供理论基础和指导原则。1文章出处:《中国企业年金投资运营研究》杨长汉著杨长汉,笔名杨老金。师从著名金融证券学者贺强教授,中央财经大学MBA教育中心教师、金融学博士。中央财经大学证券期货研究所研究员、中央财经大学银行业研究中心研究员。企业养老金三支柱体系第一支柱基本养老保险第二支柱企业年金第三支柱个人自愿养老计划型,是对第一、第一、雇主父爱主义理论历史经验证明,大部分企业年金计划是由雇主先提出的,不是社会压力、政府主导的结果。埃佛里特·T·艾伦等人认为雇主建立企业年金的主要动机在于其“有一种与控制雇员的愿望联系在一起的父爱主义传统”。在现实中,由于一些雇员年轻时沉溺于挥霍无度,以致没有为自己老时的生活准备足够的储蓄。对于这一理论,存在着两种截然不同的解释(一)短视的过度挥霍第一种解释的核心是认为人们在年轻时看得不够远,即存在所谓的经济“近视”。持这一观点的人认为,人们在年轻时总是犯储蓄太少的“错误”,至于犯错误的根源,戴蒙德(Diamond)2在其著名的《社会保障分析框架》一文中指出,有三种可能的原因:1、人们很难获得足够的信息来判断究竟应该为退休储蓄多少财富;2、面对生活中存在的诸多不确定性因素,人们很难对长期经济问题做出有效的决策;3、各种各样非理性因素导致人们在决策时,没有为将来的生活分配足够权重的财富,即比理性情况下花得更多而储蓄得更少。(二)理性的过度挥霍对于这个问题的第二种解释恰好与前一种相反,这种解释3认为,正是由于人们在年轻时看得太远,以致他们不但充分预期到了退休时期的需要,而且预期到了自己的后代以及社会其他成员将对这些需要作何反应,特别是,他们预期社会将在他们处境艰难的情况下(例如贫困)给予他们帮助,即使这些情况是他们自己造成的。比如,社会可能难以忍受遍地都是的贫穷老人,从而给予他们救济。认识到这一点,一些年轻人就懒得去为自己的老年储蓄财富,转而完全依赖于社会的转移支付。在激烈的市场竞争中,雇主希望和需要控制雇员,而伴随人类生产力的进步和企业有机构成的提高,追求绝对剩余价值的目标,只有创造和谐的劳动关系才能实现其控制雇员,提高劳动生产率,实现利润最大化的目标。雇主希望消除或减轻雇主与雇员之间的摩擦,改善他们之间的关系;鼓励雇员努力地安心地工作,并节约生产经营成本。他们把雇员视为“不够理智”的孩子。因此,自20世纪80年代以来,美国的管理型企业文化和日本团队型企业文化开始出现融合2Diamond,PeterA.“AFrameworkforSocialSecurityAnalysis”,JournalofPublicEconomics,Vol.64,March,1977:55-84.3Murphy,KevinM.andPinisWelch.“PerspectivesontheSocialSecurityCrisisandProposedSolutions”,AmericanEconomicReview.1998,Vol.88,No.2.的发展趋势。雇主开始学习和实践与企业发展战略比配的新的利益分配机制,极力实现理念、绩效和制度之间的协调与统一。雇主建立企业年金计划的目的是为了通过建立更加具有激励性、凝聚力的分配机制和增进雇员福利来实现以下目的,如消除或减轻雇主与雇员之间的摩擦,改善他们之间的关系;鼓励雇员努力地安心地工作,并节约生产经营成本等等。这一概念意味着,在19~20世纪,雇主根据个人意愿决定是否建立企业年金计划,这种计划的基本动机...