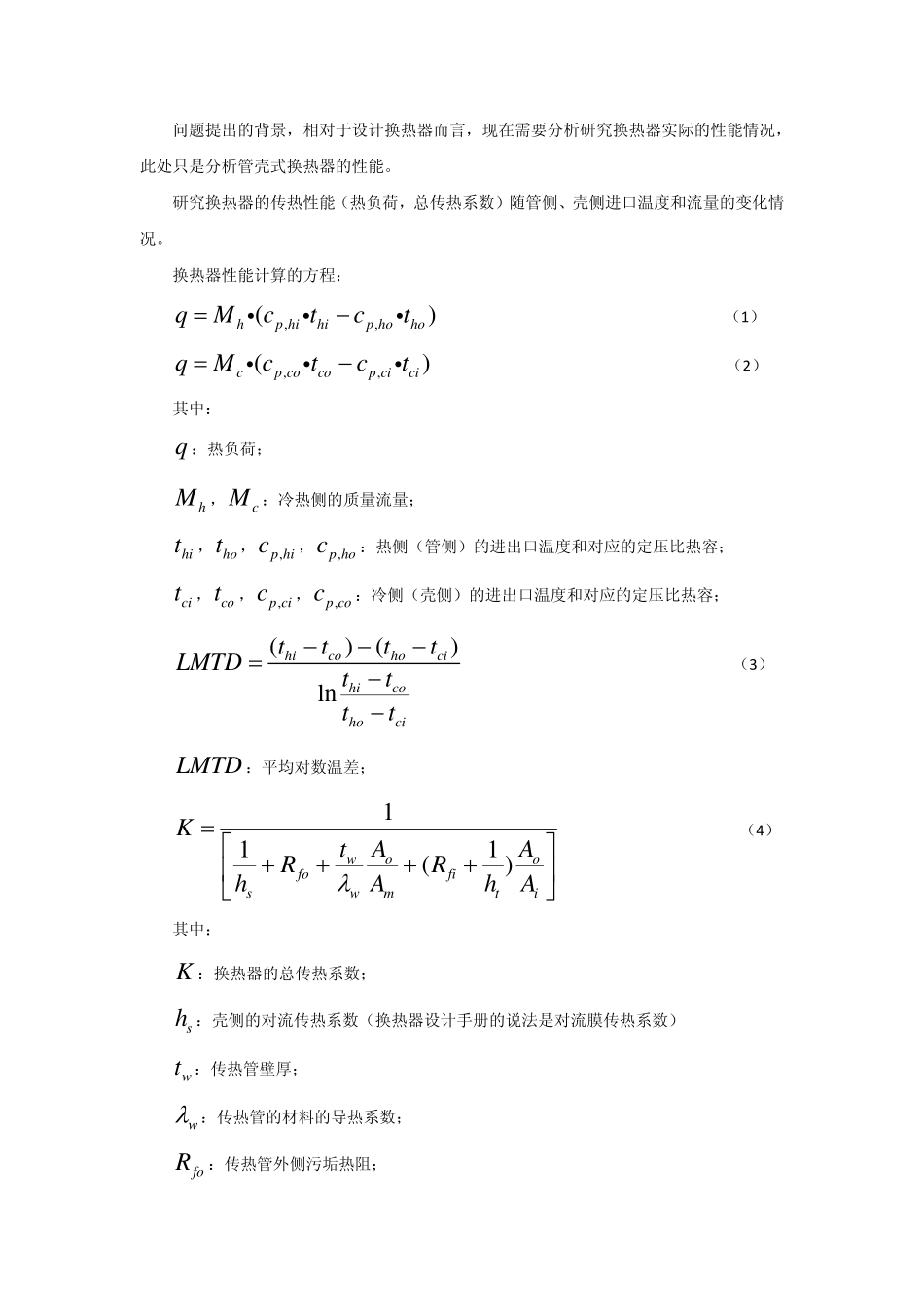

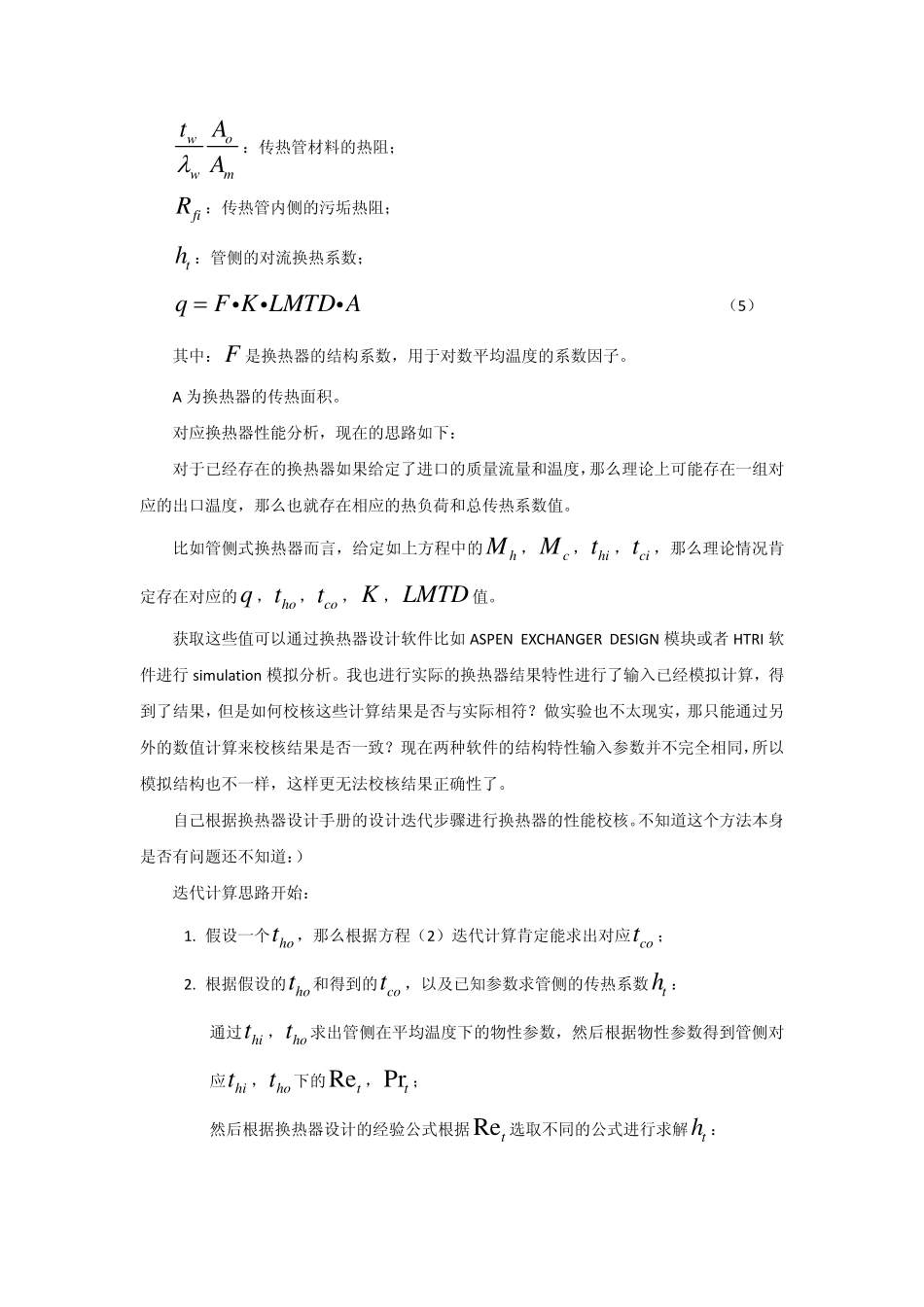

问题提出的背景,相对于设计换热器而言,现在需要分析研究换热器实际的性能情况,此处只是分析管壳式换热器的性能。研究换热器的传热性能(热负荷,总传热系数)随管侧、壳侧进口温度和流量的变化情况。换热器性能计算的方程:,,()hphihiphohoqMctct(1),,()cpcocopciciqMctct(2)其中:q:热负荷;hM,cM:冷热侧的质量流量;hit,hot,,phic,,phoc:热侧(管侧)的进出口温度和对应的定压比热容;cit,cot,,pcic,,pcoc:冷侧(壳侧)的进出口温度和对应的定压比热容;()()lnhicohocihicohocittttLMTDtttt(3)LMTD:平均对数温差;111()woofofiswmtiKtAARRhAhA(4)其中:K:换热器的总传热系数;sh:壳侧的对流传热系数(换热器设计手册的说法是对流膜传热系数)wt:传热管壁厚;w:传热管的材料的导热系数;foR:传热管外侧污垢热阻;wowmtAA:传热管材料的热阻;fiR:传热管内侧的污垢热阻;th:管侧的对流换热系数;qFKLMTDA(5)其中:F是换热器的结构系数,用于对数平均温度的系数因子。A为换热器的传热面积。对应换热器性能分析,现在的思路如下:对于已经存在的换热器如果给定了进口的质量流量和温度,那么理论上可能存在一组对应的出口温度,那么也就存在相应的热负荷和总传热系数值。比如管侧式换热器而言,给定如上方程中的hM,cM,hit,cit,那么理论情况肯定存在对应的q,hot,cot,K,LMTD值。获取这些值可以通过换热器设计软件比如ASPENEXCHANGERDESIGN模块或者HTRI软件进行simulation模拟分析。我也进行实际的换热器结果特性进行了输入已经模拟计算,得到了结果,但是如何校核这些计算结果是否与实际相符?做实验也不太现实,那只能通过另外的数值计算来校核结果是否一致?现在两种软件的结构特性输入参数并不完全相同,所以模拟结构也不一样,这样更无法校核结果正确性了。自己根据换热器设计手册的设计迭代步骤进行换热器的性能校核。不知道这个方法本身是否有问题还不知道:)迭代计算思路开始:1.假设一个hot,那么根据方程(2)迭代计算肯定能求出对应cot;2.根据假设的hot和得到的cot,以及已知参数求管侧的传热系数th:通过hit,hot求出管侧在平均温度下的物性参数,然后根据物性参数得到管侧对应hit,hot下的Ret,Prt;然后根据换热器设计的经验公式根据Ret选取不同的公式进行求解th:0.140.81/340.027RePr,Re10tttttttiwhD0.140.81/340.023RePr,2300Re10tttttttiwhD其中:0.14tw管侧的粘度校正因子,这个值与管侧,壳侧的进出口温度都有关系,因此也要进入迭代过程。t,管侧平均温度下的介质的导热系数,这个值也是与管侧进出口温度有关系的值,虽然物性参数可能随温度变化影响很小,但是目前还没有正确评估到底影响有多大。tiD,传热管内径;注:求解th的过程也是基于假设一个出口温度之后联立方程(1)(2)求解得到,因此也是需要迭代计算。3.求解壳侧的理想对流换热系数sh:根据壳侧的质量流量和结构参数可以求的壳侧对应进出口温度下的物性参数和Res,Prs;0.141/3PrsisswssJcpmh其中:iJ,壳侧理想Coulburn传热因子(J因子),根据Res可以求得不同的值,说明此处也考虑了壳侧的流体状况影响;0.14sw,壳侧的粘度校正因子,这个值与管侧,壳侧的进出口温度都有关系,因此也要进入迭代过程。scp,壳侧平均温度下的物性参数;sm,壳侧的质量流率,这个值通过壳侧入口的质量流量和壳侧的结构特性求出。4.根据换热器的结构特性求出壳侧换热系数的结构换算因子,因为这些结构换热因子对于已经存在的换热器来说,通过自己对换热器设计手册的分析,这些结构换算因子与流动状况和温度无关,因此对于换热器校核计算来说是一个常熟,取为J5.根据3、4步骤求得壳侧的传热系数sh6.根据th,sh和选取的污垢系数,可以通过方程(4)求得换热器的K7.换热器存在,那么换热器的面积A是已知的,那么可以根据方程(5)求得新的热负荷值q。8.通过步骤7的热负荷值根据方程(1)和(2)求...