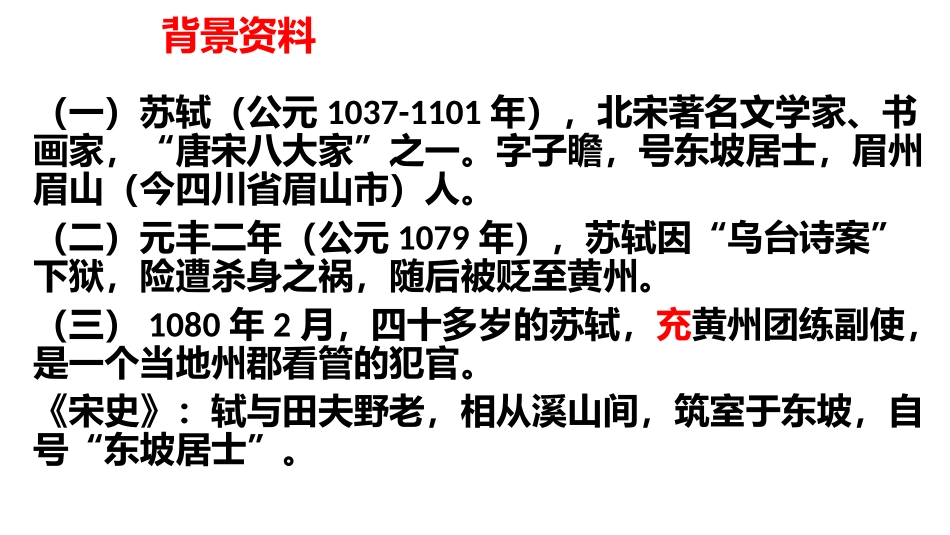

探寻苏轼的旷达——以《定风波》为例执教者:张利单位:合肥四十二中学中铁校区背景资料(一)苏轼(公元1037-1101年),北宋著名文学家、书画家,“唐宋八大家”之一。字子瞻,号东坡居士,眉州眉山(今四川省眉山市)人。(二)元丰二年(公元1079年),苏轼因“乌台诗案”下狱,险遭杀身之祸,随后被贬至黄州。(三)1080年2月,四十多岁的苏轼,充黄州团练副使,是一个当地州郡看管的犯官。《宋史》:轼与田夫野老,相从溪山间,筑室于东坡,自号“东坡居士”。诵读读出语调的抑扬曲调↘↗降调↓读出语速的缓急缓—急、连读⌒读出语气的轻重重读,红色加粗定风波[宋]苏轼三月七日沙湖道中遇雨。雨具先去,同行皆狼狈,余独不觉。已而遂晴,故作此词。莫听/穿林打叶声—,何妨↗吟啸↘且徐—行—。竹杖芒鞋↗轻胜马,谁怕?↓一蓑/烟雨/任—平—生—。料峭春风吹酒醒⌒微冷—,山头/斜照↘却相迎—。回首向来/萧瑟处,归去↓,也无风雨↗也无晴—。学习任务一自由朗读《定风波》和注释,扫清字词障碍说说本词写了一件什么事情?学习任务二我读这首词有很多疑惑,有很多矛盾的地方,你们发现了吗?请找一找。举例:为何同行皆狼狈,余独不觉?学习任务三请各小组阅读老师所提供的材料,自主选择问题解答疑问,并写在老师发的纸上,然后和大家一起交流探讨。疑问一“穿林打叶”用一个“穿”字和“打”字,说明雨大、猛、急,而且小序中已说明“雨具先去”,即携带雨具的人已先走了,作者为什么不忙着避雨,而是“吟啸且徐行”?引证资料(1)独坐幽篁里,弹琴复长啸。——唐·王维《竹里馆》【长啸】撮口而呼,这里指吟咏、歌唱。古代一些超逸之士常用来抒发感情。魏晋名士称吹口哨为啸。(2)登东皋以舒啸,临清流而赋诗。”——晋·陶渊明《归去来兮辞》【啸】撮口发出的长而清越的一种声音。吟啸,即吟诗长啸,魏晋时期文人常以“吟啸”的方式来表达超尘脱俗、任情率性和卓尔不群的个性。疑问二在泥泞中,拄着竹杖,穿着草鞋怎会轻巧胜过马?引证资料(1)“半肩风雨半肩柴,竹杖芒鞋破碧崖。”——明·常慧《云居山咏二首》【破】此处意为踏遍,多少次踏过。亦可理解为踏破山崖上碧绿的苔藓。(2)“草衣木食,胜如肥马轻裘。”——元·不忽木《辞朝》(3)【竹杖】用竹子做的手杖;【芒鞋】草鞋。这些都是古人外出漫游的常备用具。也指到处漫游。(百度百科)(4)【马】古代社会等级森严,出行工具是最能体现等级的标志,高头大马和八抬大轿就是这方面的极致。刘邦建立政权后,规定,禁止商人骑马。这个命令也叫做“贱商令”。除官员之外,一般老百姓,如果不是在牧区生活,平日要骑马代步,恐怕还是有些困难的。历史上确实有不少朝代要求当官的以马代步,上朝、出行除了坐轿就是骑马,骑马就是官员的特权。唐朝宰相武元衡被刺客暗杀,他的马跑回家,家人才知道武元衡遇害,说明唐朝的高级官员骑马。宋朝宰相王旦,据说连为他牵马执缰多年的役卒都不认识。这说明,宋朝的宰相也是要骑马的,并且还有专门人员为他执鞭隧镫。——节选自梁发芾的《骑马坐轿是官员》疑问三“一蓑烟雨任平生”这句更是疑问重重,一是此句说披着一件蓑衣在烟雨中行走,可小序中明明已交代“雨具先去”,何来蓑衣?二是作者分明写的是“沙湖道中遇雨”之事,却为何牵扯出“平生”二字?引证资料(1)“青箬笠,绿蓑衣,斜风细雨不须归。”——唐·张志和《渔歌子》(2)“归来饱饭黄昏后,不脱蓑衣卧月明。”——唐·吕岩《牧童》(3)“渔父醉,蓑衣舞,醉里却寻归路。轻舟短棹任斜横,醒后不知何处。”——宋·苏轼《渔夫·渔夫醉》(4)【蓑衣】用草或棕毛编织成的,披在身上的防雨用具,用来遮风挡雨。后来进入诗词作品,成为具有审美意蕴的意象,表达着诗人的思想情感。(5)【苏轼年表】北宋仁宗天圣元年——嘉祐八年(1023~1064)1036年景祐三年十二月十九苏轼生于眉州眉山(今四川眉山市)1054年娶王弗1057年中进士,母丧,服孝(1057.4~1059.6)1059年举家前往京都1061年苏轼应中制科考试,入第三等。1061年任凤翔府判官英宗治平元年——四年(1064~1068)1064年任职史馆1065年妻丧1066...