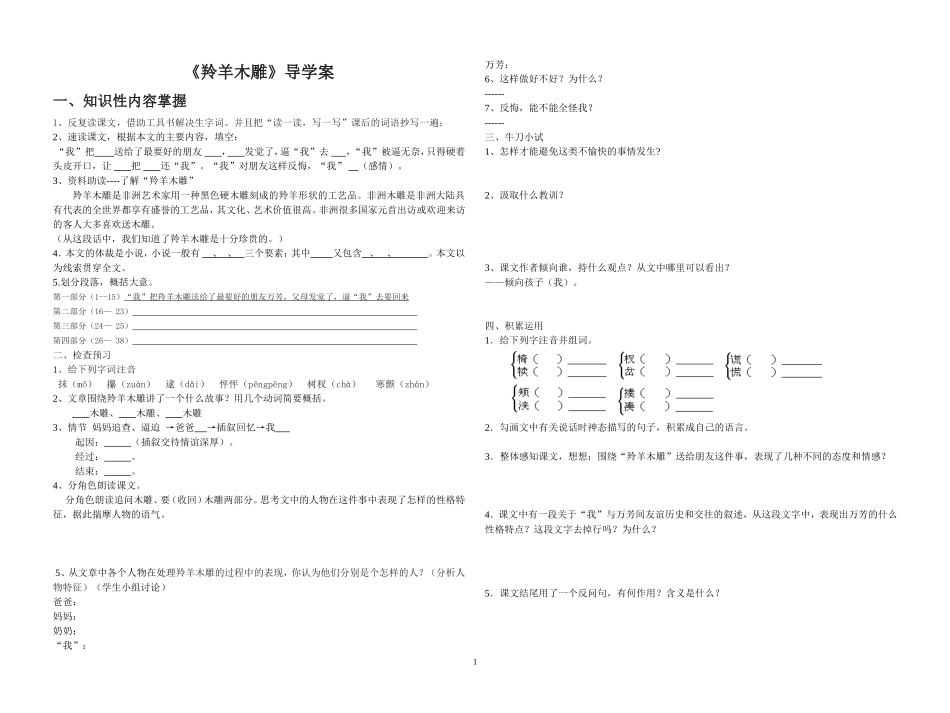

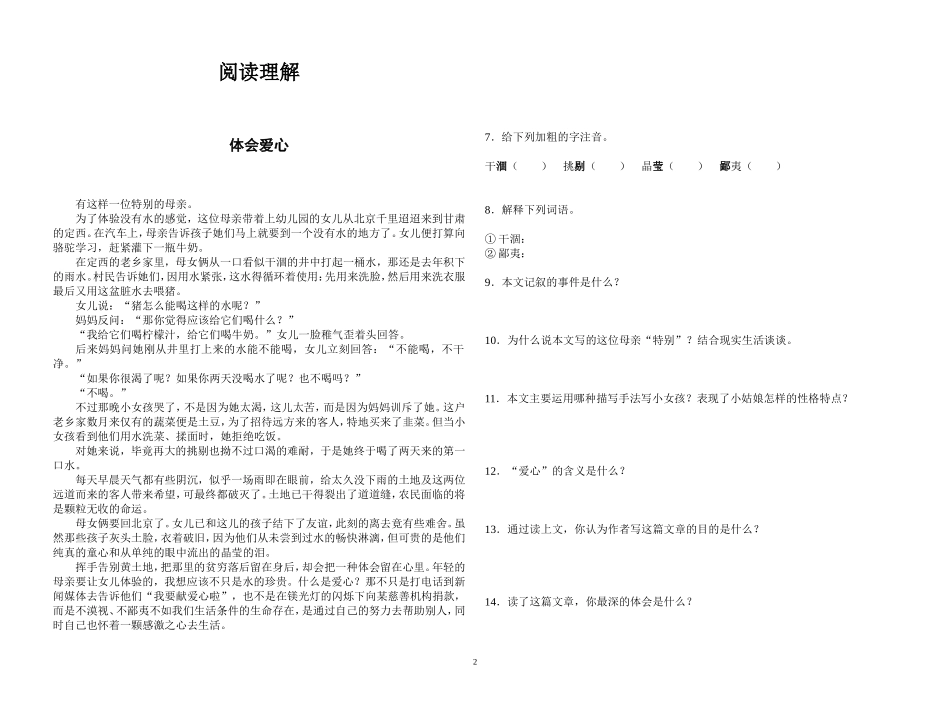

《羚羊木雕》导学案一、知识性内容掌握1、反复读课文,借助工具书解决生字词。并且把“读一读,写一写”课后的词语抄写一遍;2、速读课文,根据本文的主要内容,填空:“我”把送给了最要好的朋友,发觉了,逼“我”去,“我”被逼无奈,只得硬着头皮开口,让把还“我”。“我”对朋友这样反悔,“我”(感情)。3、资料助读----了解“羚羊木雕”羚羊木雕是非洲艺术家用一种黑色硬木雕刻成的羚羊形状的工艺品。非洲木雕是非洲大陆具有代表的全世界都享有盛誉的工艺品,其文化、艺术价值很高。非洲很多国家元首出访或欢迎来访的客人大多喜欢送木雕。(从这段话中,我们知道了羚羊木雕是十分珍贵的。)4.本文的体裁是小说,小说一般有、、三个要素;其中又包含、、。本文以为线索贯穿全文。5.划分段落,概括大意。第一部分(1--15)“我”把羚羊木雕送给了最要好的朋友万芳,父母发觉了,逼“我”去要回来第二部分(16—23)第三部分(24—25)第四部分(26—38)二、检查预习1、给下列字词注音抹(mǒ)攥(zuàn)逮(dǎi)怦怦(pēngpēng)树杈(chà)寒颤(zhàn)2、文章围绕羚羊木雕讲了一个什么故事?用几个动词简要概括。木雕、木雕、木雕3、情节妈妈追查、逼迫→爸爸→插叙回忆→我起因:(插叙交待情谊深厚)。经过:。结束:。4、分角色朗读课文。分角色朗读追问木雕、要(收回)木雕两部分。思考文中的人物在这件事中表现了怎样的性格特征,据此揣摩人物的语气。5、从文章中各个人物在处理羚羊木雕的过程中的表现,你认为他们分别是个怎样的人?(分析人物特征)(学生小组讨论)爸爸:妈妈:奶奶:“我”:万芳:6、这样做好不好?为什么?------7、反悔,能不能全怪我?------三、牛刀小试1、怎样才能避免这类不愉快的事情发生?2、汲取什么教训?3、课文作者倾向谁,持什么观点?从文中哪里可以看出?——倾向孩子(我)。四、积累运用1.给下列字注音并组词。2.勾画文中有关说话时神态描写的句子,积累成自己的语言。3.整体感知课文,想想:围绕“羚羊木雕”送给朋友这件事,表现了几种不同的态度和情感?4.课文中有一段关于“我”与万芳间友谊历史和交往的叙述,从这段文字中,表现出万芳的什么性格特点?这段文字去掉行吗?为什么?5.课文结尾用了一个反问句,有何作用?含义是什么?1阅读理解体会爱心有这样一位特别的母亲。为了体验没有水的感觉,这位母亲带着上幼儿园的女儿从北京千里迢迢来到甘肃的定西。在汽车上,母亲告诉孩子她们马上就要到一个没有水的地方了。女儿便打算向骆驼学习,赶紧灌下一瓶牛奶。在定西的老乡家里,母女俩从一口看似干涸的井中打起一桶水,那还是去年积下的雨水。村民告诉她们,因用水紧张,这水得循环着使用:先用来洗脸,然后用来洗衣服最后又用这盆脏水去喂猪。女儿说:“猪怎么能喝这样的水呢?”妈妈反问:“那你觉得应该给它们喝什么?”“我给它们喝柠檬汁,给它们喝牛奶。”女儿一脸稚气歪着头回答。后来妈妈问她刚从井里打上来的水能不能喝,女儿立刻回答:“不能喝,不干净。”“如果你很渴了呢?如果你两天没喝水了呢?也不喝吗?”“不喝。”不过那晚小女孩哭了,不是因为她太渴,这儿太苦,而是因为妈妈训斥了她。这户老乡家数月来仅有的蔬菜便是土豆,为了招待远方来的客人,特地买来了韭菜。但当小女孩看到他们用水洗菜、揉面时,她拒绝吃饭。对她来说,毕竟再大的挑剔也拗不过口渴的难耐,于是她终于喝了两天来的第一口水。每天早晨天气都有些阴沉,似乎一场雨即在眼前,给太久没下雨的土地及这两位远道而来的客人带来希望,可最终都破灭了。土地已干得裂出了道道缝,农民面临的将是颗粒无收的命运。母女俩要回北京了。女儿已和这儿的孩子结下了友谊,此刻的离去竟有些难舍。虽然那些孩子灰头土脸,衣着破旧,因为他们从未尝到过水的畅快淋漓,但可贵的是他们纯真的童心和从单纯的眼中流出的晶莹的泪。挥手告别黄土地,把那里的贫穷落后留在身后,却会把一种体会留在心里。年轻的母亲要让女儿体验的,我想应该不只是水的珍贵。什么是爱心?那不只是打电话到新闻媒体去告诉他们“我要献爱心啦”,也不是在...