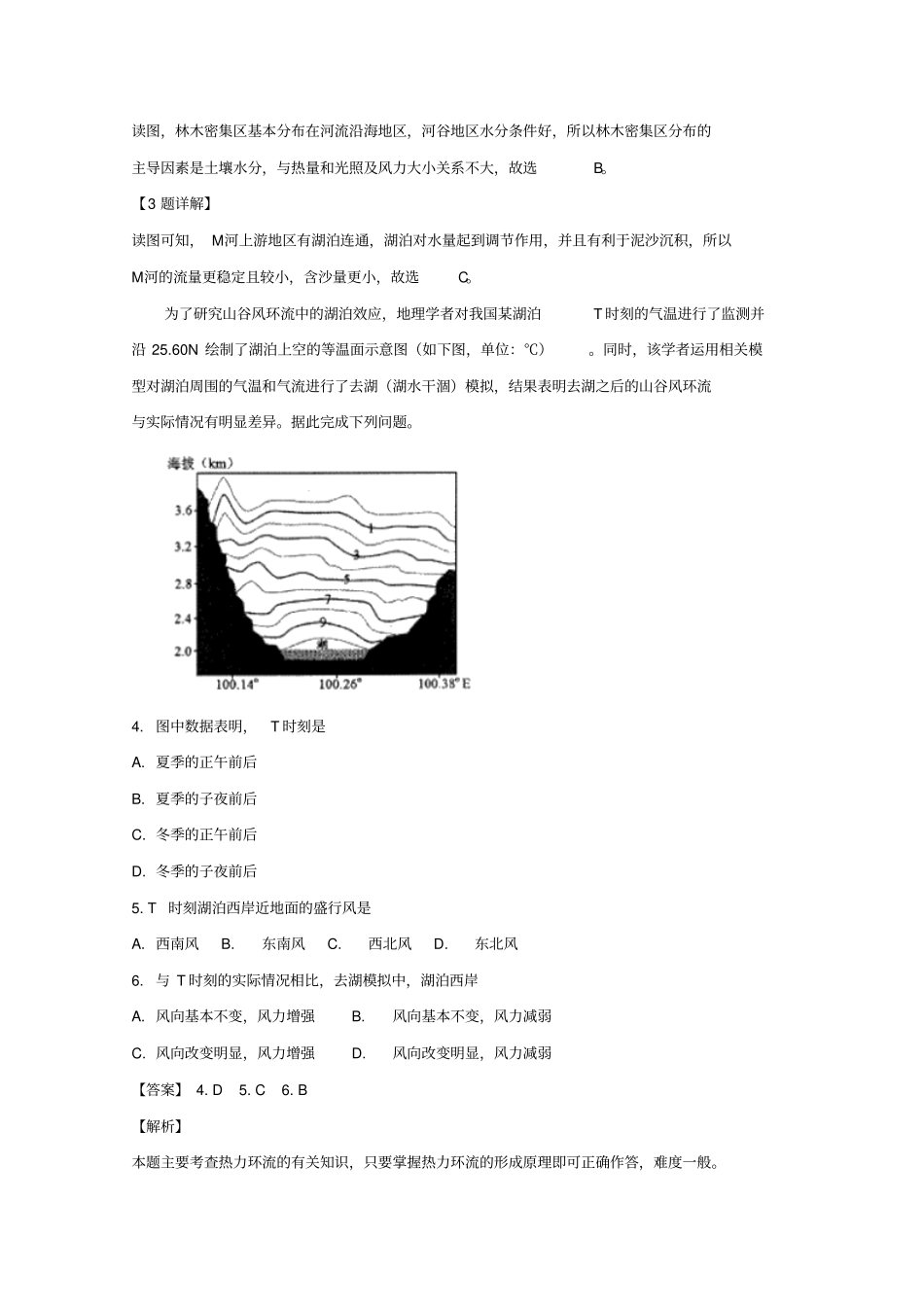

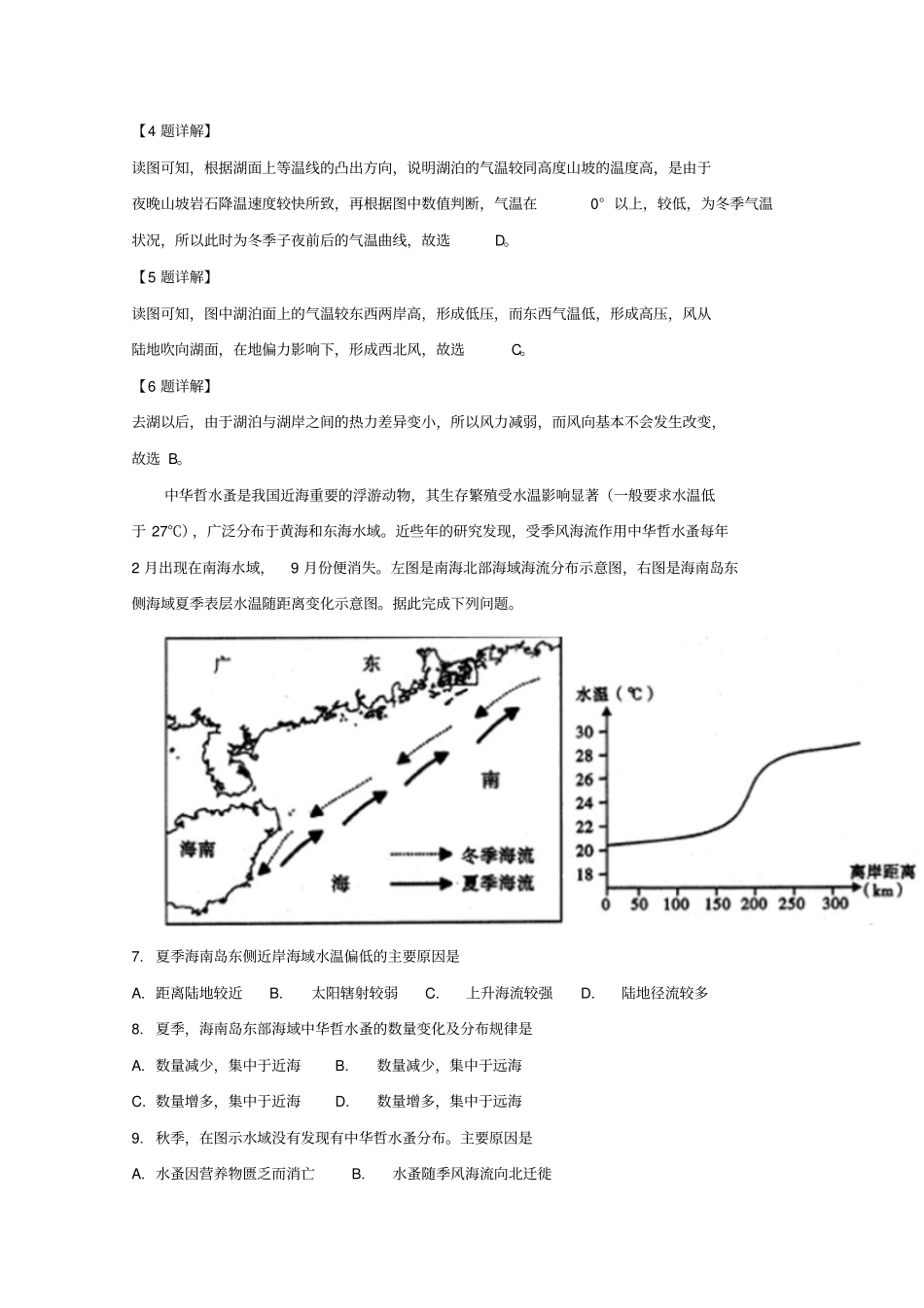

四川省内江市2019届高三地理上学期第一次模拟考试试题(含解析)第Ⅰ卷(选择题)某中学的学生暑假沿K河溯源而上开展野外的研学考察,行至M、N两河交汇处时,图示区域东北部下起了雨,便决定在高地扎营,观察两河雨后的水文特征。从山麓到山顶考察途中同学们看见该地区树木全是有规律分布的针叶树(如下图)。据此完成下列问题。1.此次同学们研学考察的山脉是A.阿尔泰山B.太行山C.巴颜喀拉山D.横断山2.图示区域林木密集区分布的主导因素是A.光照时间B.土壤水分C.热量条件D.风力大小3.同学们在丙河交汇处观测发现,与N河相比,M河洪峰A.流量更大,含沙量更小B.流量更大,含沙量更大C.流量更小,含沙量更小D.流量更小,含沙量更大【答案】1.A2.B3.C【解析】本题主要考查地理环境整体性的有关知识,意在考查学生获取地理信息、整合知识及知识迁移能力,总体难度较大,综合性较强。【1题详解】由材料可知,从山麓到山顶考察途中同学们看见该地区树木全是针叶林,所以分布纬度较高,阿尔泰山纬度高,基带为针叶林,A对。太行山位于我国季风区,基带为温带落叶阔叶林,B错。巴颜喀拉山基带为高寒草甸,C错。横断山基带应为亚热带常绿阔叶林,D错。故选A。【2题详解】读图,林木密集区基本分布在河流沿海地区,河谷地区水分条件好,所以林木密集区分布的主导因素是土壤水分,与热量和光照及风力大小关系不大,故选B。【3题详解】读图可知,M河上游地区有湖泊连通,湖泊对水量起到调节作用,并且有利于泥沙沉积,所以M河的流量更稳定且较小,含沙量更小,故选C。为了研究山谷风环流中的湖泊效应,地理学者对我国某湖泊T时刻的气温进行了监测并沿25.60N绘制了湖泊上空的等温面示意图(如下图,单位:℃)。同时,该学者运用相关模型对湖泊周围的气温和气流进行了去湖(湖水干涸)模拟,结果表明去湖之后的山谷风环流与实际情况有明显差异。据此完成下列问题。4.图中数据表明,T时刻是A.夏季的正午前后B.夏季的子夜前后C.冬季的正午前后D.冬季的子夜前后5.T时刻湖泊西岸近地面的盛行风是A.西南风B.东南风C.西北风D.东北风6.与T时刻的实际情况相比,去湖模拟中,湖泊西岸A.风向基本不变,风力增强B.风向基本不变,风力减弱C.风向改变明显,风力增强D.风向改变明显,风力减弱【答案】4.D5.C6.B【解析】本题主要考查热力环流的有关知识,只要掌握热力环流的形成原理即可正确作答,难度一般。【4题详解】读图可知,根据湖面上等温线的凸出方向,说明湖泊的气温较同高度山坡的温度高,是由于夜晚山坡岩石降温速度较快所致,再根据图中数值判断,气温在0°以上,较低,为冬季气温状况,所以此时为冬季子夜前后的气温曲线,故选D。【5题详解】读图可知,图中湖泊面上的气温较东西两岸高,形成低压,而东西气温低,形成高压,风从陆地吹向湖面,在地偏力影响下,形成西北风,故选C。【6题详解】去湖以后,由于湖泊与湖岸之间的热力差异变小,所以风力减弱,而风向基本不会发生改变,故选B。中华哲水蚤是我国近海重要的浮游动物,其生存繁殖受水温影响显著(一般要求水温低于27℃),广泛分布于黄海和东海水域。近些年的研究发现,受季风海流作用中华哲水蚤每年2月出现在南海水域,9月份便消失。左图是南海北部海域海流分布示意图,右图是海南岛东侧海域夏季表层水温随距离变化示意图。据此完成下列问题。7.夏季海南岛东侧近岸海域水温偏低的主要原因是A.距离陆地较近B.太阳辖射较弱C.上升海流较强D.陆地径流较多8.夏季,海南岛东部海域中华哲水蚤的数量变化及分布规律是A.数量减少,集中于近海B.数量减少,集中于远海C.数量增多,集中于近海D.数量增多,集中于远海9.秋季,在图示水域没有发现有中华哲水蚤分布。主要原因是A.水蚤因营养物匮乏而消亡B.水蚤随季风海流向北迁徙C.夏季因鱼类大量捕食而绝迹D.度夏水蚤因水温升高而死亡【答案】7.C8.A9.D【解析】【分析】本题主要考查影响水温变化的因素及对水生生物的影响,意在考查学生获取地理信息及知识迁移能力,总体难度一般。【7题详解】夏季海南岛东侧近岸海域水温偏低,主要是受西南季风影响,导致离岸风,海水上泛,C对。距离陆地近的地区大陆性...