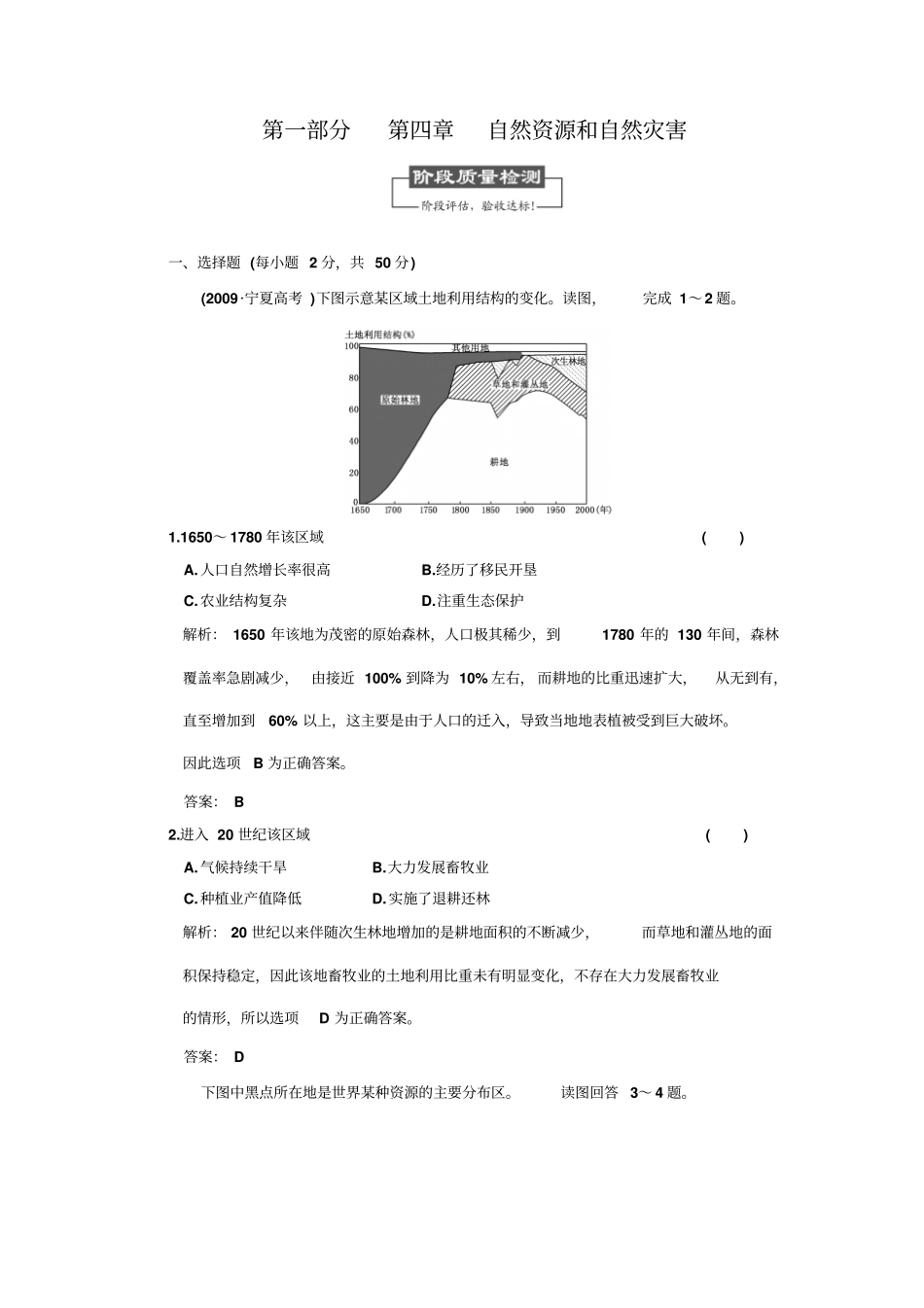

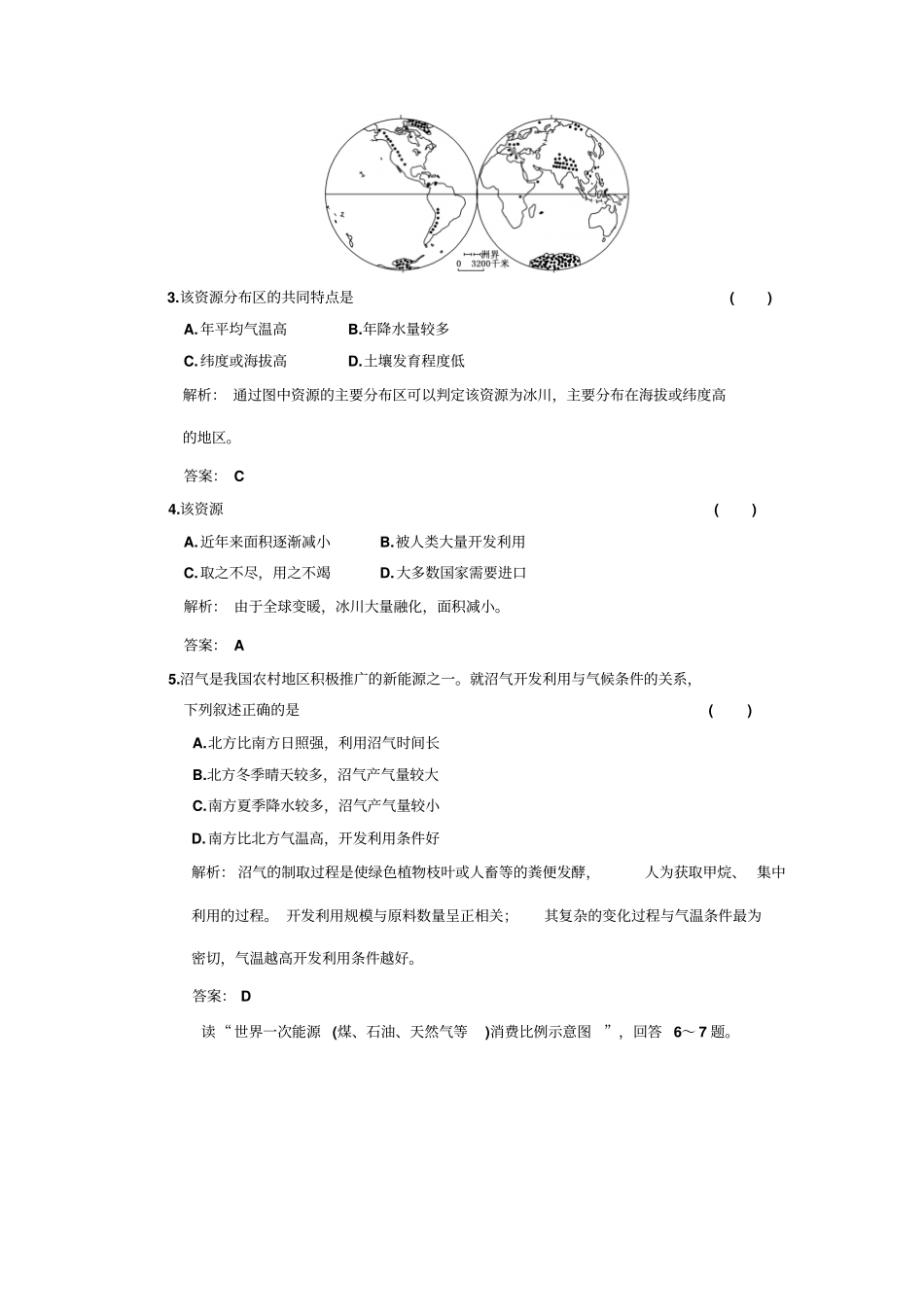

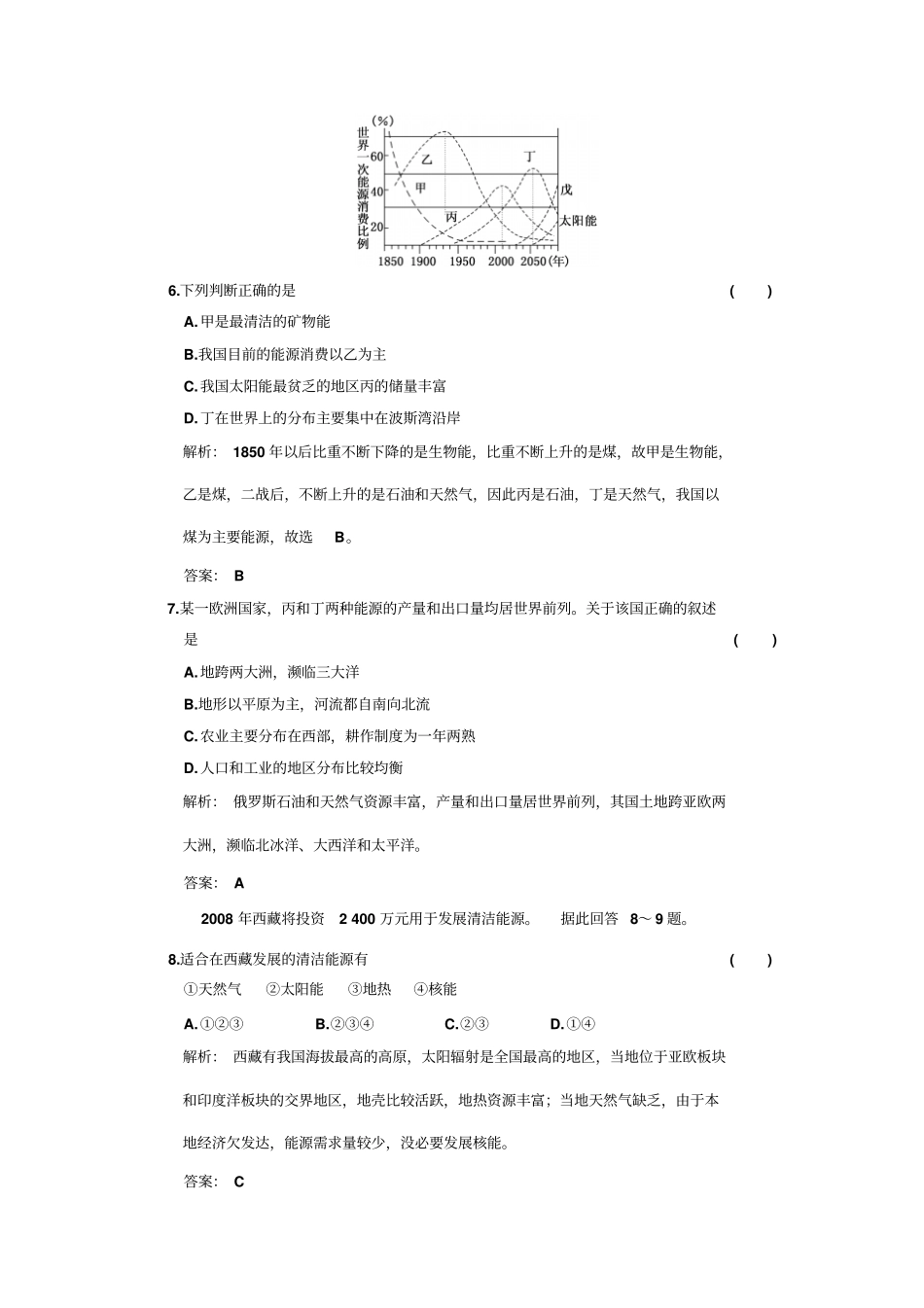

第一部分第四章自然资源和自然灾害一、选择题(每小题2分,共50分)(2009·宁夏高考)下图示意某区域土地利用结构的变化。读图,完成1~2题。1.1650~1780年该区域()A.人口自然增长率很高B.经历了移民开垦C.农业结构复杂D.注重生态保护解析:1650年该地为茂密的原始森林,人口极其稀少,到1780年的130年间,森林覆盖率急剧减少,由接近100%到降为10%左右,而耕地的比重迅速扩大,从无到有,直至增加到60%以上,这主要是由于人口的迁入,导致当地地表植被受到巨大破坏。因此选项B为正确答案。答案:B2.进入20世纪该区域()A.气候持续干旱B.大力发展畜牧业C.种植业产值降低D.实施了退耕还林解析:20世纪以来伴随次生林地增加的是耕地面积的不断减少,而草地和灌丛地的面积保持稳定,因此该地畜牧业的土地利用比重未有明显变化,不存在大力发展畜牧业的情形,所以选项D为正确答案。答案:D下图中黑点所在地是世界某种资源的主要分布区。读图回答3~4题。3.该资源分布区的共同特点是()A.年平均气温高B.年降水量较多C.纬度或海拔高D.土壤发育程度低解析:通过图中资源的主要分布区可以判定该资源为冰川,主要分布在海拔或纬度高的地区。答案:C4.该资源()A.近年来面积逐渐减小B.被人类大量开发利用C.取之不尽,用之不竭D.大多数国家需要进口解析:由于全球变暖,冰川大量融化,面积减小。答案:A5.沼气是我国农村地区积极推广的新能源之一。就沼气开发利用与气候条件的关系,下列叙述正确的是()A.北方比南方日照强,利用沼气时间长B.北方冬季晴天较多,沼气产气量较大C.南方夏季降水较多,沼气产气量较小D.南方比北方气温高,开发利用条件好解析:沼气的制取过程是使绿色植物枝叶或人畜等的粪便发酵,人为获取甲烷、集中利用的过程。开发利用规模与原料数量呈正相关;其复杂的变化过程与气温条件最为密切,气温越高开发利用条件越好。答案:D读“世界一次能源(煤、石油、天然气等)消费比例示意图”,回答6~7题。6.下列判断正确的是()A.甲是最清洁的矿物能B.我国目前的能源消费以乙为主C.我国太阳能最贫乏的地区丙的储量丰富D.丁在世界上的分布主要集中在波斯湾沿岸解析:1850年以后比重不断下降的是生物能,比重不断上升的是煤,故甲是生物能,乙是煤,二战后,不断上升的是石油和天然气,因此丙是石油,丁是天然气,我国以煤为主要能源,故选B。答案:B7.某一欧洲国家,丙和丁两种能源的产量和出口量均居世界前列。关于该国正确的叙述是()A.地跨两大洲,濒临三大洋B.地形以平原为主,河流都自南向北流C.农业主要分布在西部,耕作制度为一年两熟D.人口和工业的地区分布比较均衡解析:俄罗斯石油和天然气资源丰富,产量和出口量居世界前列,其国土地跨亚欧两大洲,濒临北冰洋、大西洋和太平洋。答案:A2008年西藏将投资2400万元用于发展清洁能源。据此回答8~9题。8.适合在西藏发展的清洁能源有()①天然气②太阳能③地热④核能A.①②③B.②③④C.②③D.①④解析:西藏有我国海拔最高的高原,太阳辐射是全国最高的地区,当地位于亚欧板块和印度洋板块的交界地区,地壳比较活跃,地热资源丰富;当地天然气缺乏,由于本地经济欠发达,能源需求量较少,没必要发展核能。答案:C9.西藏地区多风且风速较大,但是风能利用困难的原因是()A.晴天多,日照时间长B.纬度低,太阳辐射强C.海拔高,昼夜温差大D.空气稀薄,风能密度小解析:西藏地区海拔较高,空气稀薄,虽然当地风多且大,但风能密度小。答案:D干旱灾害是中国主要的气象灾害之一。下图反映了我国1950~1991年间不同区域干旱季节分布及其对农业的影响。读图,回答10~12题。10.图中旱灾最严重的地区是()A.①B.②C.③D.④解析:结合图例,从旱灾粮食损失量占全国旱灾粮食损失总量的百分比、旱灾面积占全国旱灾面积的百分比两个指标上比较看,②地区即华北地区的旱灾最严重。答案:B11.②地春旱为主的原因不可能有()A.春季降水少B.春季增温快,蒸发量大C.此地春季作物生长需水量大D.春季气温低,易发生寒潮天气解析:春季华北地区季水少且增温快,蒸发量大,但是此时作物生长需水量大,所以特别干旱。答案:D12.③地易发生干旱的时间是()A.1~...