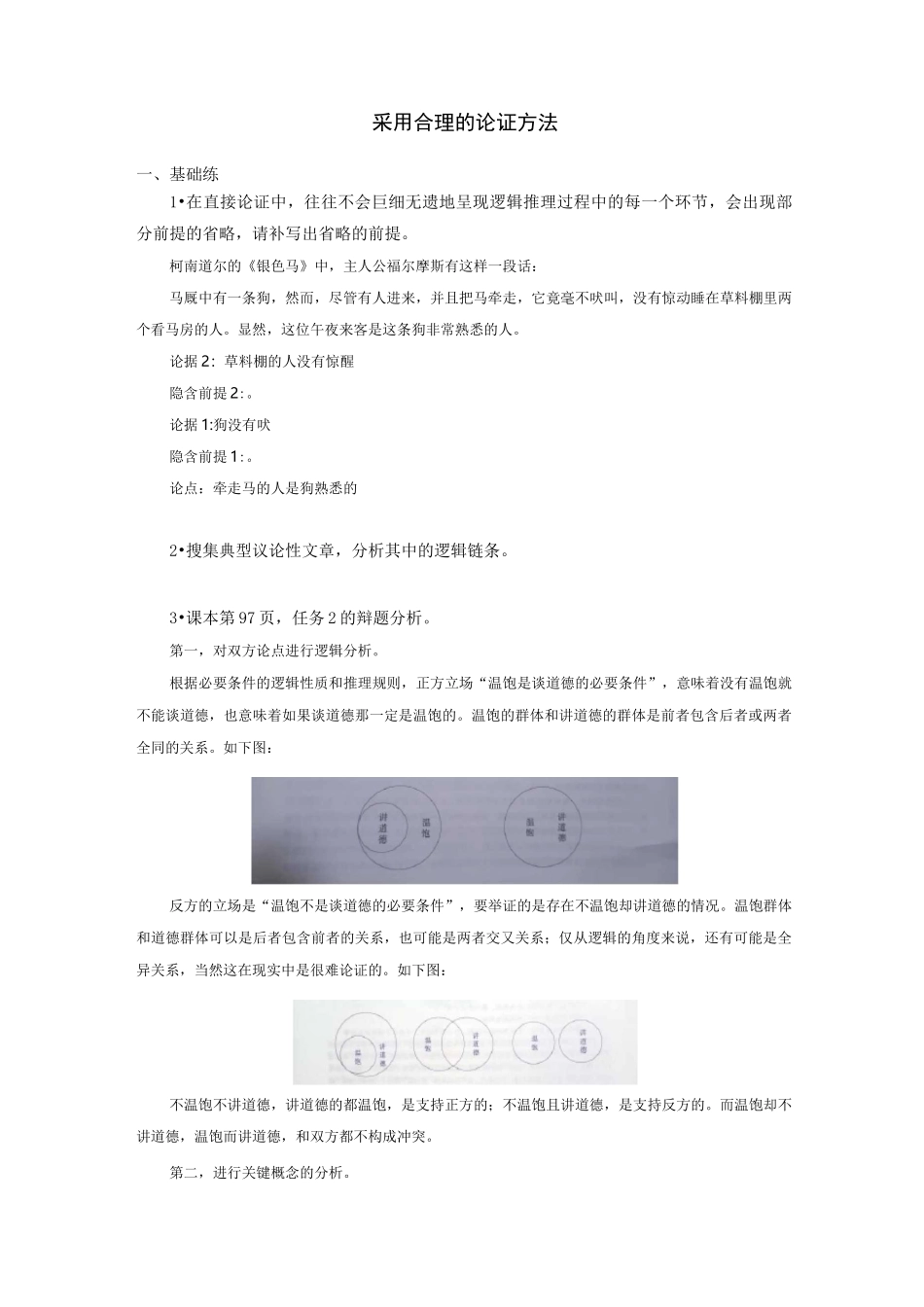

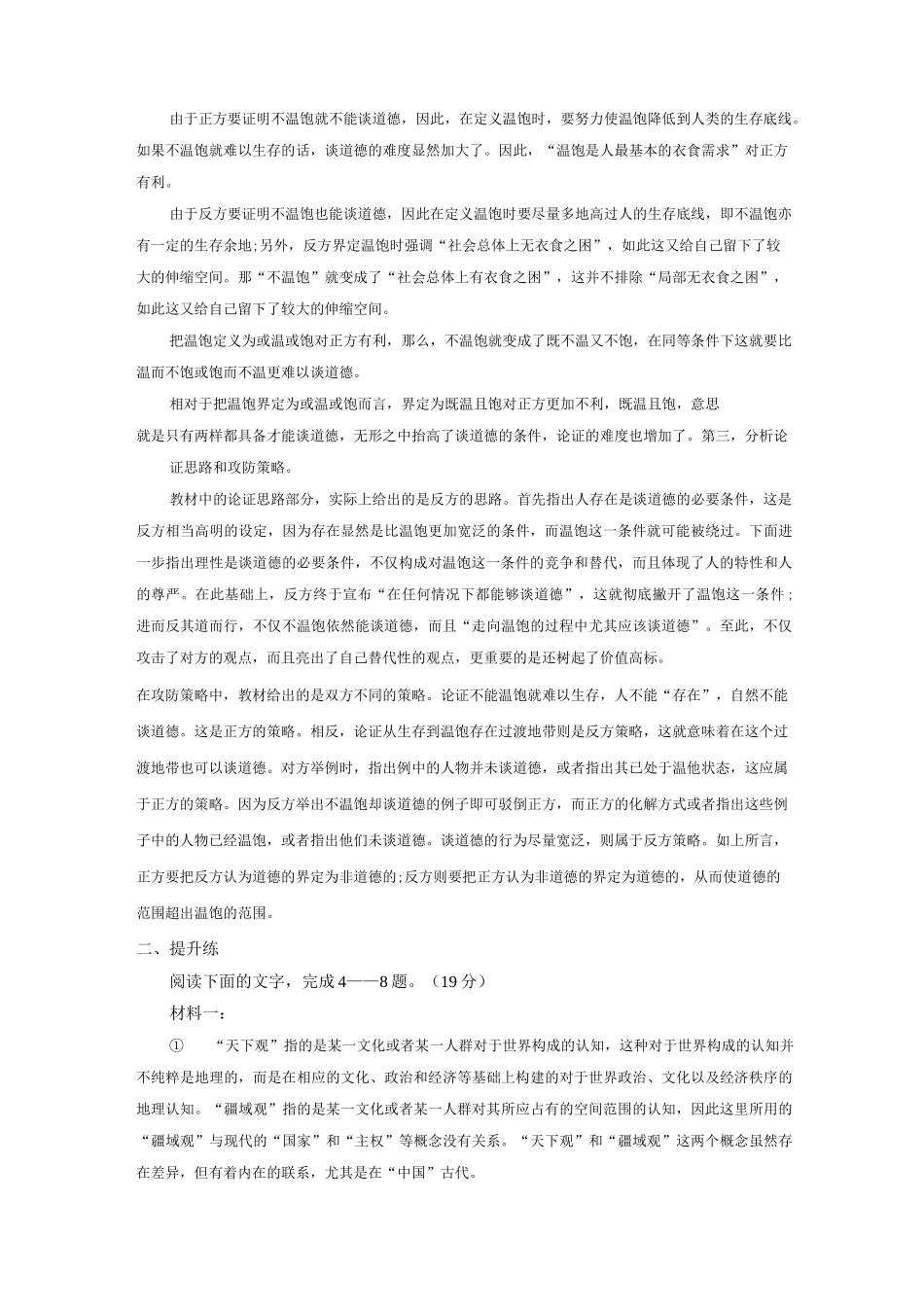

采用合理的论证方法一、基础练1•在直接论证中,往往不会巨细无遗地呈现逻辑推理过程中的每一个环节,会出现部分前提的省略,请补写出省略的前提。柯南道尔的《银色马》中,主人公福尔摩斯有这样一段话:马厩中有一条狗,然而,尽管有人进来,并且把马牵走,它竟毫不吠叫,没有惊动睡在草料棚里两个看马房的人。显然,这位午夜来客是这条狗非常熟悉的人。论据2:草料棚的人没有惊醒隐含前提2:。论据1:狗没有吠隐含前提1:。论点:牵走马的人是狗熟悉的2•搜集典型议论性文章,分析其中的逻辑链条。3•课本第97页,任务2的辩题分析。第一,对双方论点进行逻辑分析。根据必要条件的逻辑性质和推理规则,正方立场“温饱是谈道德的必要条件”,意味着没有温饱就不能谈道德,也意味着如果谈道德那一定是温饱的。温饱的群体和讲道德的群体是前者包含后者或两者全同的关系。如下图:反方的立场是“温饱不是谈道德的必要条件”,要举证的是存在不温饱却讲道德的情况。温饱群体和道德群体可以是后者包含前者的关系,也可能是两者交又关系;仅从逻辑的角度来说,还有可能是全异关系,当然这在现实中是很难论证的。如下图:不温饱不讲道德,讲道德的都温饱,是支持正方的;不温饱且讲道德,是支持反方的。而温饱却不讲道德,温饱而讲道德,和双方都不构成冲突。第二,进行关键概念的分析。由于正方要证明不温饱就不能谈道德,因此,在定义温饱时,要努力使温饱降低到人类的生存底线。如果不温饱就难以生存的话,谈道德的难度显然加大了。因此,“温饱是人最基本的衣食需求”对正方有利。由于反方要证明不温饱也能谈道德,因此在定义温饱时要尽量多地高过人的生存底线,即不温饱亦有一定的生存余地;另外,反方界定温饱时强调“社会总体上无衣食之困”,如此这又给自己留下了较大的伸缩空间。那“不温饱”就变成了“社会总体上有衣食之困”,这并不排除“局部无衣食之困”,如此这又给自己留下了较大的伸缩空间。把温饱定义为或温或饱对正方有利,那么,不温饱就变成了既不温又不饱,在同等条件下这就要比温而不饱或饱而不温更难以谈道德。相对于把温饱界定为或温或饱而言,界定为既温且饱对正方更加不利,既温且饱,意思就是只有两样都具备才能谈道德,无形之中抬高了谈道德的条件,论证的难度也增加了。第三,分析论证思路和攻防策略。教材中的论证思路部分,实际上给出的是反方的思路。首先指出人存在是谈道德的必要条件,这是反方相当高明的设定,因为存在显然是比温饱更加宽泛的条件,而温饱这一条件就可能被绕过。下面进一步指出理性是谈道德的必要条件,不仅构成对温饱这一条件的竞争和替代,而且体现了人的特性和人的尊严。在此基础上,反方终于宣布“在任何情况下都能够谈道德”,这就彻底撇开了温饱这一条件;进而反其道而行,不仅不温饱依然能谈道德,而且“走向温饱的过程中尤其应该谈道德”。至此,不仅攻击了对方的观点,而且亮出了自己替代性的观点,更重要的是还树起了价值高标。在攻防策略中,教材给出的是双方不同的策略。论证不能温饱就难以生存,人不能“存在”,自然不能谈道德。这是正方的策略。相反,论证从生存到温饱存在过渡地带则是反方策略,这就意味着在这个过渡地带也可以谈道德。对方举例时,指出例中的人物并未谈道德,或者指出其已处于温他状态,这应属于正方的策略。因为反方举出不温饱却谈道德的例子即可驳倒正方,而正方的化解方式或者指出这些例子中的人物已经温饱,或者指出他们未谈道德。谈道德的行为尽量宽泛,则属于反方策略。如上所言,正方要把反方认为道德的界定为非道德的;反方则要把正方认为非道德的界定为道德的,从而使道德的范围超出温饱的范围。二、提升练阅读下面的文字,完成4——8题。(19分)材料一:①“天下观”指的是某一文化或者某一人群对于世界构成的认知,这种对于世界构成的认知并不纯粹是地理的,而是在相应的文化、政治和经济等基础上构建的对于世界政治、文化以及经济秩序的地理认知。“疆域观”指的是某一文化或者某一人群对其所应占有的空间范围的认知,因此这里所用的“疆域观”与现代的“国家”和“主权”等概念没有关系。“...