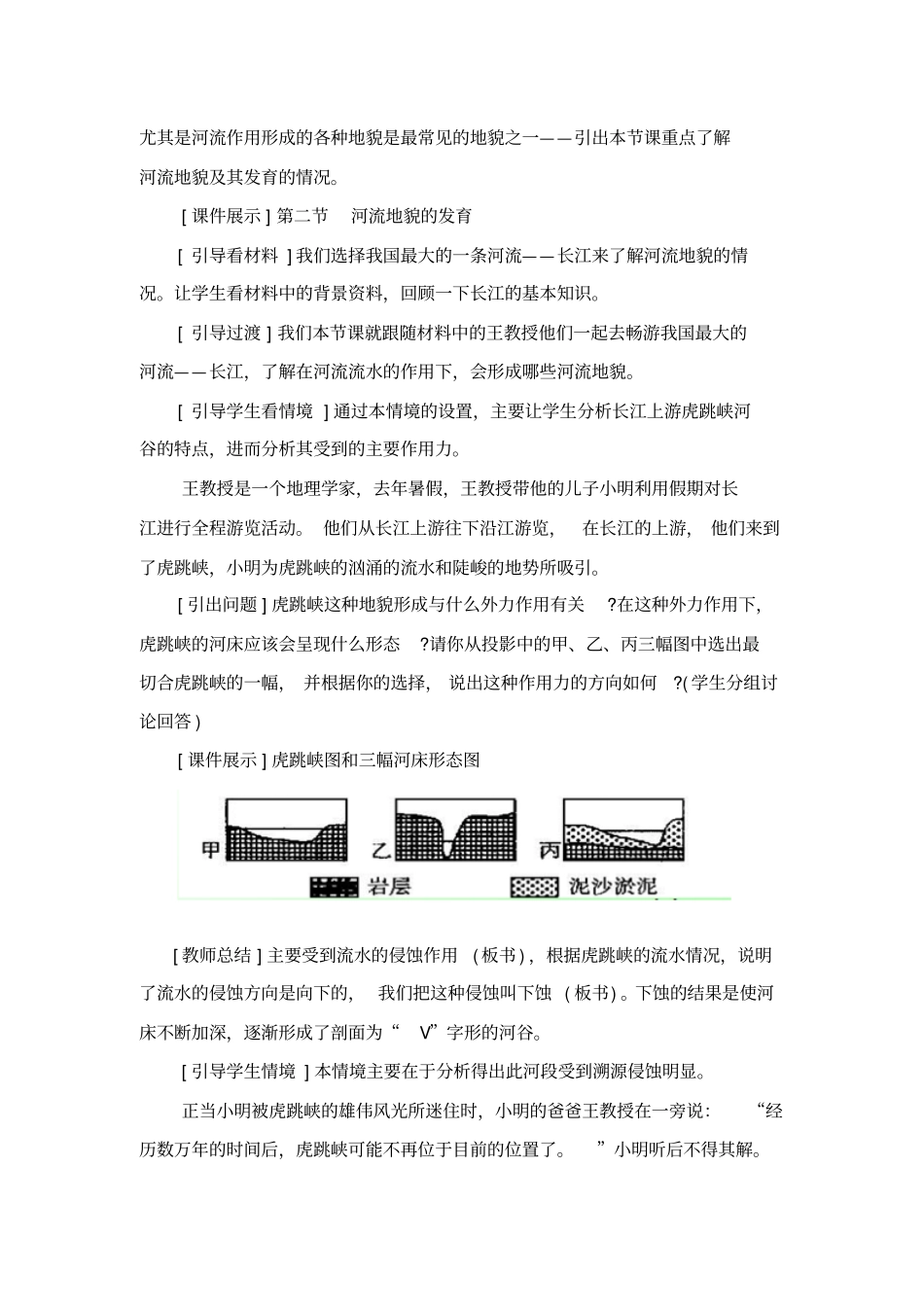

《河流地貌的发育》教学设计(一)对课标的解读结合实例,分析造成地表形态变化的内、外力因素。本条课标的行为动词是“分析",属于理解层次的水平要求——即要求学生达到的认知水平是能够理解造成地表形态变化的各种内、外力因素。该标准的行为条件是‘‘结合实例",对学生达到水平要求所采用的方法进行了限定,即要通过对实际例子的分析来得以实现。(二)教学达成目标通过以上对课标及教材内容的分析,可以把本节教学的具体目标确定如下:①知道河流侵蚀的主要类型。②理解在不同发育时期,河谷受到的侵蚀作用及河谷形态特征的差异。③知道河流堆积地貌的主要类型及其发育的位置。④理解各种河流堆积地貌形成的过程。(三)教学准备①设计、制造教师上课使用的多媒体课件。②提供给学生游览长江全程的相关材料。③确定课堂讨论的学生分组。(四)教学过程所用教材为人教版(必修一)。[引入新课]以景观图作为引入,指出地貌的形成除受内力作用外,还受到外力作用。课件投影:冰川地貌、风成地貌、流水地貌等风景图。[引导读图]看投影上的几幅图,看看这些地貌的形成与什么因素有关?(学生看图回答)[教师总结]这些图片所反映的地貌还受到流水、风、冰川、生物等的影响。引出外力作用的含义。[引导过渡]我们生活在南方地区,降水很丰富,流水形成的地貌比较常见,尤其是河流作用形成的各种地貌是最常见的地貌之一——引出本节课重点了解河流地貌及其发育的情况。[课件展示]第二节河流地貌的发育[引导看材料]我们选择我国最大的一条河流——长江来了解河流地貌的情况。让学生看材料中的背景资料,回顾一下长江的基本知识。[引导过渡]我们本节课就跟随材料中的王教授他们一起去畅游我国最大的河流——长江,了解在河流流水的作用下,会形成哪些河流地貌。[引导学生看情境]通过本情境的设置,主要让学生分析长江上游虎跳峡河谷的特点,进而分析其受到的主要作用力。王教授是一个地理学家,去年暑假,王教授带他的儿子小明利用假期对长江进行全程游览活动。他们从长江上游往下沿江游览,在长江的上游,他们来到了虎跳峡,小明为虎跳峡的汹涌的流水和陡峻的地势所吸引。[引出问题]虎跳峡这种地貌形成与什么外力作用有关?在这种外力作用下,虎跳峡的河床应该会呈现什么形态?请你从投影中的甲、乙、丙三幅图中选出最切合虎跳峡的一幅,并根据你的选择,说出这种作用力的方向如何?(学生分组讨论回答)[课件展示]虎跳峡图和三幅河床形态图[教师总结]主要受到流水的侵蚀作用(板书),根据虎跳峡的流水情况,说明了流水的侵蚀方向是向下的,我们把这种侵蚀叫下蚀(板书)。下蚀的结果是使河床不断加深,逐渐形成了剖面为“V”字形的河谷。[引导学生情境]本情境主要在于分析得出此河段受到溯源侵蚀明显。正当小明被虎跳峡的雄伟风光所迷住时,小明的爸爸王教授在一旁说:“经历数万年的时间后,虎跳峡可能不再位于目前的位置了。”小明听后不得其解。[引出问题]王教授认为虎跳峡在数万年后不在当前位置的是否有可能?如可能,会沿河道哪个方向移动?上游还是下游?并说明理由。(学生分组讨论回答)[课件展示]瀑布上端和下端不同性质岩层的分布图[教师总结]这种推测完全有可能。在流水长年累月的不断侵蚀作用下,下端受到的侵蚀作用力大,较软的岩层易受到侵蚀淘空,而上端岩层也会逐渐剥落,使得河谷不断向河流源头的方向移动,我们就把这种侵蚀作用力叫溯源侵蚀。[导对比]上面提到的下蚀结果使河谷不断加深,这里的溯源侵蚀的结果会使河谷不断地向河流源头延伸,使河谷不断延长。[过渡]小明他们游览完了金沙江河段,乘兴顺江而下继续游览,向三峡进发,看看他们所看到的情况。本情境设置在于说明长江三峡受到的主要是流水作用。游览了长江的金沙江河段,小明他们乘兴来到重庆市,并在重庆登上了游长江的客轮。旅游船顺流而下,很快就来到长江三峡的著名景点白帝城。小明一家站在船头,看到两岸峡谷高耸,十分壮观。为配合人们观赏景色,船上的广播这时也正播放着李白的《朝辞白帝城》:“朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还。两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山。”[出问题]根据三峡河段的风景图,请同学们说出长江三峡...