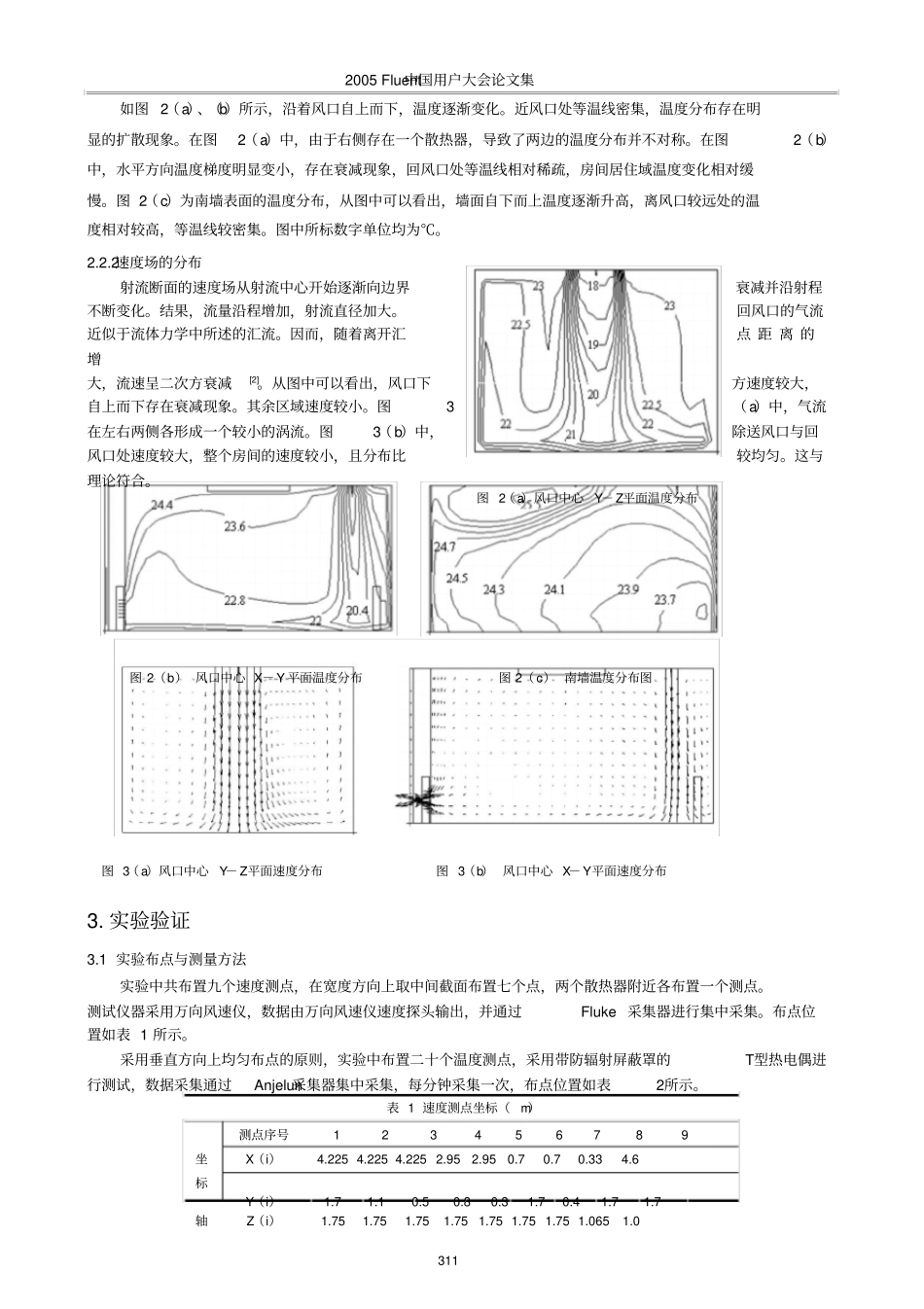

2005Fluent中国用户大会论文集第三类边界条件数值模拟室内热环境及其实验验证贾玉凤1☆邹志军1黄晨1罗行2李俊红2(1上海理工大学城建学院上海200093;2上海理工大学动力学院上海200093)摘要:本文应用软件Airpak,利用第三类边界条件对某实验房的室内热环境进行了数值模拟,并通过实验进行了验证。验证结果表明模拟值与实际测量值基本吻合。在数值模拟验证的基础上,本文通过设置不同围护结构热工特性、室外空气温度、以及送风参数变化,得到了相应室内热环境随围护结构热工特性、室外温度、送风参数变化的室内热环境变化规律。通过一系列变参数的模拟,扩大了实验范围,获得了实际无法达到的实验工况的计算机实验结果,充实了实验手段。关键词:数值模拟实验验证变参数模拟0引言随着计算机的大容量化和高速度化以及计算流体力学的发展,在室内热环境方面,特别是大空间建筑室内热环境设计中已逐渐普及采用CFD来解决室内气流组织、热环境等问题的研究[1],从而使室内热环境特性研究及其全面评价成为可能。本文应用软件Airpak,利用第三类边界条件对某实验房的室内热环境进行数值模拟,并通过实验予以验证,进而利用数值模拟对室内热环境特性进行分析研究。1.环境实验室简介如图1所示,环境实验室尺寸为4.9m×3.5m×2.5m,墙体均采用保温材料。气流组织采用顶送下回,送风口尺寸为16cm×69cm,距东墙中侧设有一30cm×30cm的回风口。室内东西墙附近各有一个散热器,图1中Z向为北向)2.数值模拟计算与结果2.1物理模型及模拟工况模拟用物理模型如图1所示,其墙体传热系图1环境实验室结构数K由保温材料计算得出0.383W/(K?m2),墙外侧温度28℃。送风速度为2.35m/s,送风温度17.8℃,靠近东、西墙处的散热器散热量分别为840W、2410W。数值模拟用数学模型为K-ε紊流模型,利用第三类边界条件对房间进行热环境模拟。对送、回风口及回风管处、散热器等采用了网格加密的处理,总网格数18655个。2.2数值模拟结果2.2.1温度场分布☆贾玉凤(1982)女,江苏省兴化市,上海理工大学硕士研究生,国家自然科学基金(50478113)3102005Fluent中国用户大会论文集如图2(a)、(b)所示,沿着风口自上而下,温度逐渐变化。近风口处等温线密集,温度分布存在明显的扩散现象。在图2(a)中,由于右侧存在一个散热器,导致了两边的温度分布并不对称。在图2(b)中,水平方向温度梯度明显变小,存在衰减现象,回风口处等温线相对稀疏,房间居住域温度变化相对缓慢。图2(c)为南墙表面的温度分布,从图中可以看出,墙面自下而上温度逐渐升高,离风口较远处的温度相对较高,等温线较密集。图中所标数字单位均为℃。2.2.2速度场的分布射流断面的速度场从射流中心开始逐渐向边界衰减并沿射程不断变化。结果,流量沿程增加,射流直径加大。回风口的气流近似于流体力学中所述的汇流。因而,随着离开汇点距离的增大,流速呈二次方衰减[2]。从图中可以看出,风口下方速度较大,自上而下存在衰减现象。其余区域速度较小。图3(a)中,气流在左右两侧各形成一个较小的涡流。图3(b)中,除送风口与回风口处速度较大,整个房间的速度较小,且分布比较均匀。这与理论符合。图2(a)风口中心Y-Z平面温度分布图2(b)风口中心X-Y平面温度分布图2(c)南墙温度分布图图3(a)风口中心Y-Z平面速度分布图3(b)风口中心X-Y平面速度分布3.实验验证3.1实验布点与测量方法实验中共布置九个速度测点,在宽度方向上取中间截面布置七个点,两个散热器附近各布置一个测点。测试仪器采用万向风速仪,数据由万向风速仪速度探头输出,并通过Fluke采集器进行集中采集。布点位置如表1所示。采用垂直方向上均匀布点的原则,实验中布置二十个温度测点,采用带防辐射屏蔽罩的T型热电偶进行测试,数据采集通过Anjelun采集器集中采集,每分钟采集一次,布点位置如表2所示。表1速度测点坐标(m)测点序号123456789坐X(i)4.2254.2254.2252.952.950.70.70.334.6标Y(i)1.71.10.50.80.31.70.41.71.7轴Z(i)1.751.751.751.751.751.751.751.0651.03112005Fluent中国用户大会论文集表2温度布点坐标(m)测点序号12345678910坐X(i)4.64.64.6...