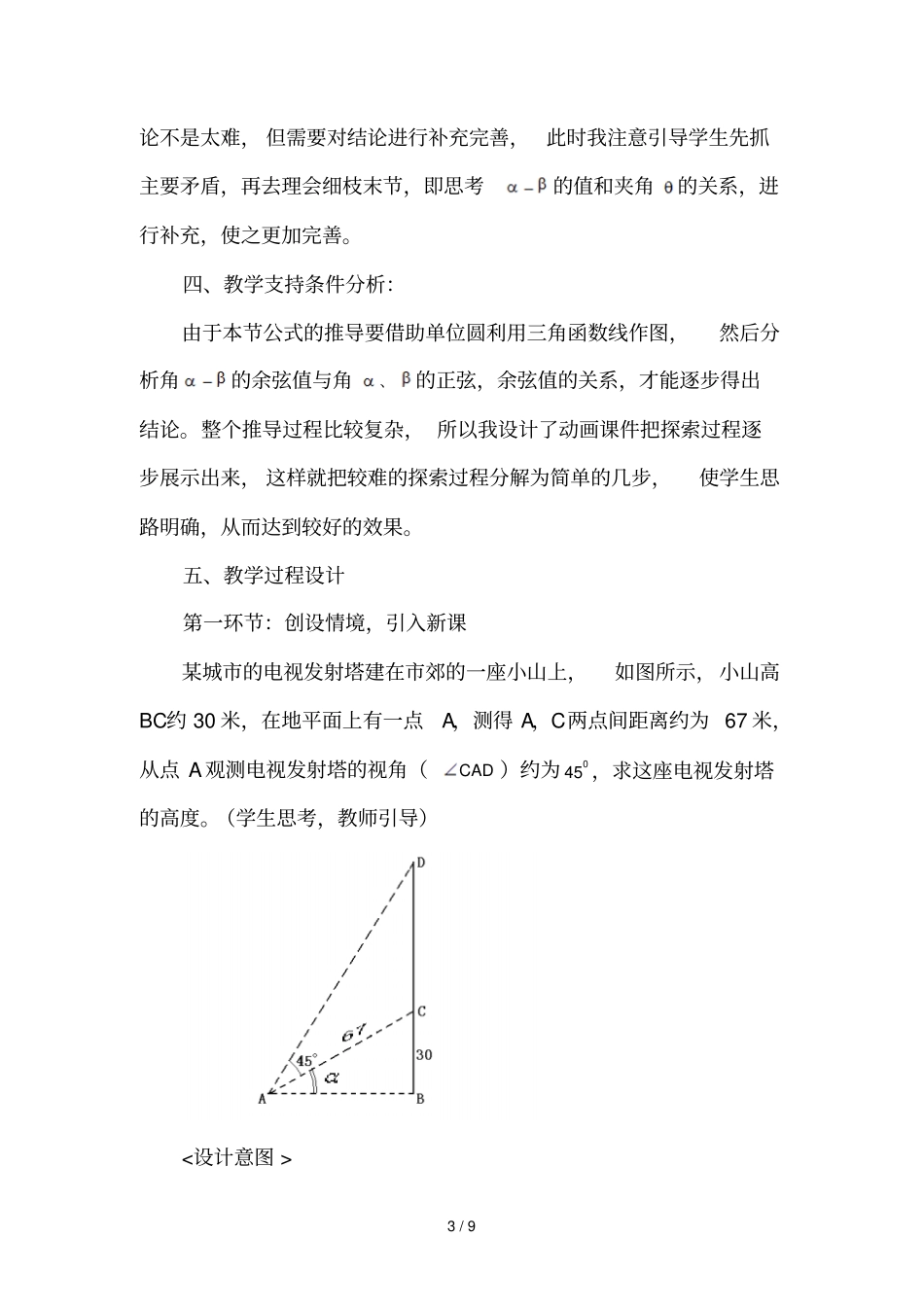

1/9课题:两角差的余弦公式(第一课时)说课稿运城市盐化中学景锦各位评委老师好:我说课的题目是《两角差的余弦公式》。下面阐述我对本节课的教学设计。一、教材内容分析1、介绍内容:《两角差的余弦公式》是新课标教材人教A版数学必修4第三章第一节内容,主要研究两角差的余弦公式的推导及其简单应用。2、内容分析:两角差的余弦公式是在学生学习了三角函数及平面向量的基础上引入的,同时又是《三角恒等变换》的起始课。三角恒等变换位于三角函数与数学变换的结合点,是发展学生推理能力和运算能力的重要载体。在同角关系式的部分,学生初步学习了恒等变换。在这节对两角差的余弦公式的研究,一方面是对上述知识的应用,同时又是对它的拓展和延伸;另一方面它也为以后学习两角和的余弦,两角和与差的正弦、正切,从而进一步学习二倍角的正弦、余弦、正切等奠定良好基础。同时又有了三角变换的新工具,从而使三角变换的内容、思路和方法更加丰富,因此本节内容起到承上启下的作用。3、教学重难点:重点:通过探索得到两角差的余弦公式。难点:探索过程的组织和适当引导,两角差余弦公式的探究思路的发展。2/9二、教学目标解析1、能借助单位圆,运用向量的方法,推导出两角差的余弦公式。2、理解两角差的余弦公式,并能初步应用它们解决简单的三角函数求值问题。3、经历两角差的余弦公式的的推导过程,体验由简单到复杂的变换思想方法。进一步体现了向量是近代数学中重要和基本数学概念之一。4、通过探究两角差的余弦公式,培养学生逻辑推理能力,树立创新意识和应用意识,提高数学素质。三、教学问题诊断分析:两角差的余弦公式是所有恒等变换公式的核心,是最基本的公式,由它可以推导出所有其它公式。因此深刻理解两角差的余弦公式的推导是非常重要的。对两角差的余弦公式的推导,需要良好的三角函数基础,即会作三角函数线。也需一定的向量基础。这两点大部分学生已经具备。但学生正处于初中到高中的过渡阶段,代数运算和推理本身存在着先天不足,因此在第一种方法中分析如何利用几何直观得到cos的值与角,的三角函数值的关系时,学生很难想到把它们和三角函数线联系起来,为了解决这个问题我在此设计了两个过渡问题:1、如何构造角,,?2:如何做出角的余弦线,角、的正弦线、余弦线?这样通过这两个具有层次感的问题,学生的思维之门会被悄然打开,不知不觉就从解决旧知中探求到了新知。另外,在第二种方法中,要得出结3/9论不是太难,但需要对结论进行补充完善,此时我注意引导学生先抓主要矛盾,再去理会细枝末节,即思考的值和夹角的关系,进行补充,使之更加完善。四、教学支持条件分析:由于本节公式的推导要借助单位圆利用三角函数线作图,然后分析角的余弦值与角、的正弦,余弦值的关系,才能逐步得出结论。整个推导过程比较复杂,所以我设计了动画课件把探索过程逐步展示出来,这样就把较难的探索过程分解为简单的几步,使学生思路明确,从而达到较好的效果。五、教学过程设计第一环节:创设情境,引入新课某城市的电视发射塔建在市郊的一座小山上,如图所示,小山高BC约30米,在地平面上有一点A,测得A,C两点间距离约为67米,从点A观测电视发射塔的视角(CAD)约为045,求这座电视发射塔的高度。(学生思考,教师引导)<设计意图>4/9①通过引入实例,激发学生的学习兴趣。②通过创设问题情景,使学生们都能充分地动手、动口、动脑,参与教学全过程,力求把新的知识和思想纳入到学生原有的认知结构中去。③学生经历把实际问题转化为数学问题的过程,感受实际问题对研究和(差)角公式的需要。师生共同分析,认识到此问题的解决对和差角公式的需求。更一般地,当、是任意角时,能否用、的三角函数值把或的三角函数值表示出来呢?由此引入课题。第二环节:探求新知思考1:设,是任意角,你能判断coscoscos恒成立吗?〈设计意图〉统一对探究目标中恒等要求的认识,同时激发探索欲望。思考2:我们设想cos的值与、的三角函数值有一定关系,填写下表并观察数据你有什么发现?(学生计算、观察,小组讨论)00cos60300cos600cos300sin600sin30321232321200cos120600cos120...