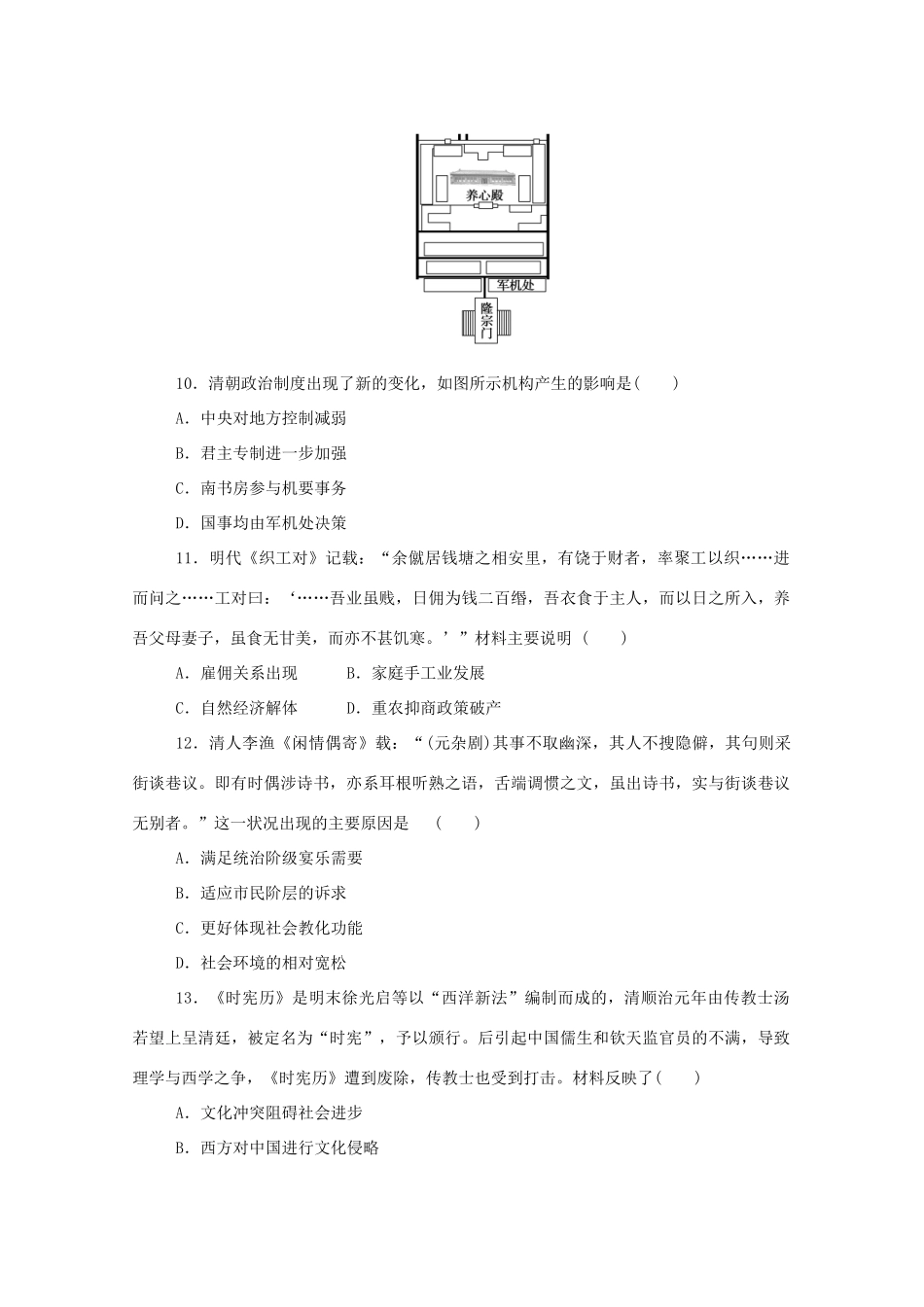

阶段检测二(第三、四单元)一、选择题(每小题3分,共45分)1.宋朝经过摸索,创建了路制。一改汉州、唐道固定区域、固定治所、固定机构、固定人员、权力集中的设置原则,路以交通路线为主干来划分,采取分而治之、相互牵制的方针。这一建制()A.旨在扩大宋朝疆域B.体现了文武分权的特点C.打破了市坊的界限D.利于解决藩镇割据现象2.《宋史·包拯传》记载:“(包拯)迁谏议大夫、权御史中丞。张方平为三司使,坐买豪民产,拯劾奏罢之……后拯以枢密直学士权三司使。后拜枢密副使。”包拯在御史中丞、三司使、枢密副使时分别职掌()A.监督百官、管理财政、管理军政B.管理财政、监督百官、管理军政C.管理财政、管理军政、监督百官D.监督百官、管理军政、管理财政3.宋朝的余靖在《武溪集》中记载“胡人之官,领番中职事者皆胡服,谓之契丹官,枢密、宰臣则曰北枢密、北宰相。领燕中职事者,虽胡人亦汉服,谓之汉官,执政者则曰南宰相、南枢密。”材料反映了哪一制度()A.北宋的二府三司制B.辽朝的南、北面官制C.西夏本民族称谓的官称与汉式官称D.元朝的中书省4.元朝在沿用郡县制一系列基本制度和规则的基础上,增加了行省设置。行省从中央领受部分权力,代中央行事,是秦汉以来郡县制中央集权模式的较高级演化形态。这里的“较高级演化形态”表现在()A.行省制继承秦朝推广的郡县制B.元朝彻底解决中央集权与地方分权的矛盾C.行省充任中央控制地方的枢纽D.元朝开创了从中央到地方的垂直管理体系5.甲骨文卜辞:“(王)大令众人曰:协田。”《诗经》:“千耦其耘。”(宋代)范成大《四时田园杂兴》:“昼出耘田夜绩麻,村庄儿女各当家。童孙未解供耕织,也傍桑阴学种瓜。”材料反映了()A.铁犁牛耕是传统农业的主要耕作方式B.小农经济是古代社会的基本生产模式C.农业经营方式由集体劳作到个体农耕D.精耕细作推动古代农业长期领先世界6.中国古代四大发明对欧洲近代社会产生重要影响。其中“替宗教改革开路,并使推广民众教育成为可能”的是()A.指南针与印刷术B.造纸术与火药C.火药与指南针D.印刷术与造纸术7.由于中国的自然河流多由西部山脉流向东部平原地区,因此对于政府而言促进商品流通的最大挑战是安排南北向的水路运输问题。隋朝开挖的大运河成为元、明两朝南北交通的核心。但明朝前期,大运河的枢纽地位却经历了从丧失到重新确立的过程。这主要是由于()A.元末农民战争的破坏B.明初政治中心的变迁C.东南地区市镇的兴盛D.江南雇佣关系的出现8.两宋时期江浙地区是全国粮食倚重之地,而到明清时期江浙不少地区粮食已不能自给,需从湖广一带输入,但“买不尽松江布,收不尽魏塘纱”的谚语十分流行。这种变化说明江浙地区()A.商品经济取代自然经济B.农产品商品化加速C.生产方式发生质的变化D.经济结构出现转型9.明太祖裁撤中书省和丞相,以六部分理全国政务,直接对皇帝负责。此举目的是()A.增加六部权力B.扩大统治基础C.加强专制统治D.提高办事效率10.清朝政治制度出现了新的变化,如图所示机构产生的影响是()A.中央对地方控制减弱B.君主专制进一步加强C.南书房参与机要事务D.国事均由军机处决策11.明代《织工对》记载:“余僦居钱塘之相安里,有饶于财者,率聚工以织……进而问之……工对曰:‘……吾业虽贱,日佣为钱二百缗,吾衣食于主人,而以日之所入,养吾父母妻子,虽食无甘美,而亦不甚饥寒。’”材料主要说明()A.雇佣关系出现B.家庭手工业发展C.自然经济解体D.重农抑商政策破产12.清人李渔《闲情偶寄》载:“(元杂剧)其事不取幽深,其人不搜隐僻,其句则采街谈巷议。即有时偶涉诗书,亦系耳根听熟之语,舌端调惯之文,虽出诗书,实与街谈巷议无别者。”这一状况出现的主要原因是()A.满足统治阶级宴乐需要B.适应市民阶层的诉求C.更好体现社会教化功能D.社会环境的相对宽松13.《时宪历》是明末徐光启等以“西洋新法”编制而成的,清顺治元年由传教士汤若望上呈清廷,被定名为“时宪”,予以颁行。后引起中国儒生和钦天监官员的不满,导致理学与西学之争,《时宪历》遭到废除,传教士也受到打击。材料反映了()A.文化冲突阻碍社...