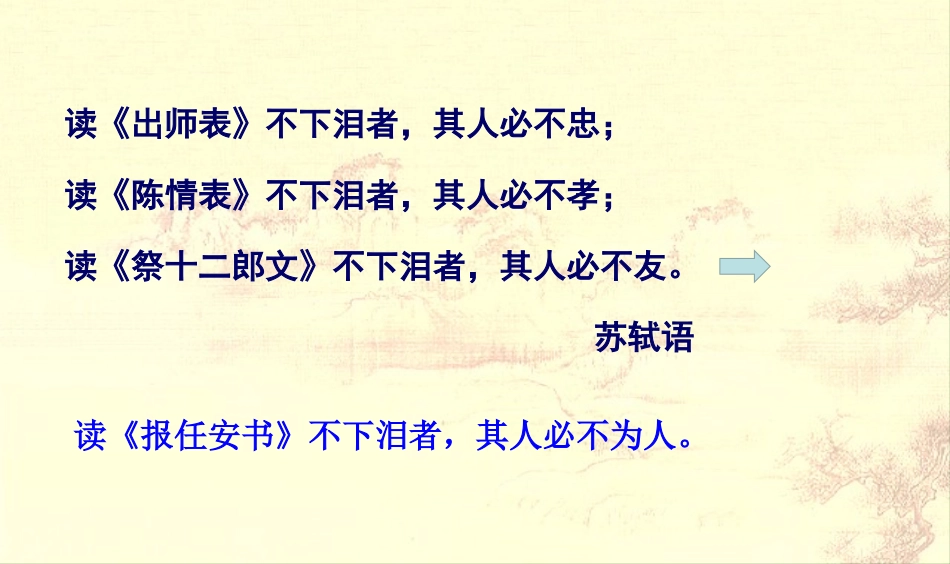

李密古代臣子向皇帝陈述己见的一种奏章。读《出师表》不下泪者,其人必不忠;读《陈情表》不下泪者,其人必不孝;读《祭十二郎文》不下泪者,其人必不友。——苏轼读《出师表》不下泪者,其人必不忠;读《陈情表》不下泪者,其人必不孝;读《祭十二郎文》不下泪者,其人必不友。苏轼语读《报任安书》不下泪者,其人必不为人。检查预习,整体感知。1、是谁陈情?2、向谁陈情?3、陈什么情?1、是谁陈情?李密(224-287),西晋武阳人,又名虔,字令伯。曾出仕蜀汉担任尚书郎,屡次出使东吴,很有才辩。晋武帝征为太子洗马,李密以祖母年老多病,辞不应征。2、向谁陈情?晋武帝司马炎靠野蛮杀戮废魏称帝,为人阴险多疑。建国初年,为笼络人心,对蜀汉士族采取怀柔政策,征召蜀汉旧臣到洛阳任职。向君王上书陈述祖母刘氏年老多病,无人侍奉,暂不能应征,请求辞官终养祖母的衷情。(愿乞终养,不能就职)3、陈什么情?研读课文,体会精华。李密的《陈情表》终于感动了晋武帝,晋武帝下诏同意让李密留下奉养祖母,赐给他两名奴婢以供驱使,并命郡县供养其祖母。那么,李密是如何陈情的呢?动之以情晓之以理示之以忠臣密言:臣以险衅,夙遭闵凶。生孩六月,慈父见背;行年四岁,舅夺母志。祖母刘愍臣孤弱,躬亲抚养。臣少多疾病,九岁不行,零丁孤苦,至于成立。既无叔伯,终鲜兄弟,门衰祚薄,晚有儿息。外无期功强近之亲,内无应门五尺之僮,茕茕孑立,形影相吊。而刘夙婴疾病,常在床蓐,臣侍汤药,未曾废离。思考:作者陈说自己的不幸有什么作用?⑴可以博得晋武帝的同情怜悯;(2)为下文“区区不能废远”作铺垫。研习第二段:作者怎样巧妙推脱任职?一方面感激朝廷知遇之恩,一方面又提出自己的苦处,即要伺候卧床不起的祖母,婉言拒绝朝廷的恩遇。——陈述进退两难之境仔细阅读第3段,思考:本段结尾落在辞官养亲上,是从哪几个角度展开的?提示:三层,分别以“伏惟”“且”“但”来转换文意。研习第3段研习第三部分明确:矜守名节。古代崇尚一种观念“一臣不事二主”,魏晋文人名士最重气节。晋武帝同样怕李密也是矜守名节。本图宦达→至微至陋→过蒙拔擢→岂敢盘桓。李密最担心晋武帝怀疑他哪一点?他是怎么为自己辩解的?具体梳理:A、抓住晋“以孝治天下”的大理,解释自己应得到同情。B、自陈宦历,称颂君恩,表明辞职与“名节”无关,以求皇帝谅解。C、正面陈述刘之现状,是“不能废远”的惟一原因。研习第四节:•1、外无期功强近之亲,内无应门五尺之僮,茕茕孑立,形影相吊。•2、臣欲奉诏奔驰,则刘病日笃,欲苟顺私情,则告诉不许。臣之进退,实为狼狈。3、臣无祖母,无以至今日,祖母无臣,无以终余年,祖孙二人,更相为命,是以区区不能废远4、愿陛下矜愍愚诚,听臣微志,庶几刘侥幸,保卒余年。内容梳理历述自己的悲惨遭遇叙写进退两难的处境提出孝之大理提出先尽孝、后尽忠愿乞终养不能就职“陈”的方法:晓之以情,动之以理,朴素细腻,曲折委婉李密在应诏赴任和奉养祖母的两难中选择了后者,对于他的选择,我们应如何看待?•李密放弃赴任,在家奉养祖母,从传统的角度来说,是一种“孝”,孝敬长辈是中华民族的传统美德。•应诏赴任,达则兼济天下,为民做官也应进行肯定。•两种选择都有其合理性。老师寄语孝是中华民族的传统美德,而十五六岁的年纪始终关注的永远是友情,深深憧憬的往往是爱情,最易忽略的却常常是亲情、孝情。希望李密对祖母的乌鸟深情能让我们有所感悟,有所触动,为亲人捧上自己哪怕微薄但却真诚的回报。《祭十二郎文》,唐代韩愈作品,文章的十二郎是指韩愈的侄子韩老成,十二郎与韩愈两人自幼相守,由长嫂郑氏抚养成人,共历患难,因此感情特别深厚。但是长大之后,韩愈本人在外飘泊,与十二郎很少见面。韩老成的英年早逝让韩愈悲从中来,写下此文。三国时代魏末,魏王朝大权渐渐旁落。战功卓著的司马懿与魏宗室为权势明争暗斗。嘉平元年(249年),司马懿在洛阳发动政变,诛灭曹爽集团,从此魏国的实权为司马氏掌握。他的儿子司马师和司马昭也都握着军事重权,尤其司马昭。在位至大将军后,权重一时,大肆屠杀曹氏家族人员。进而威...