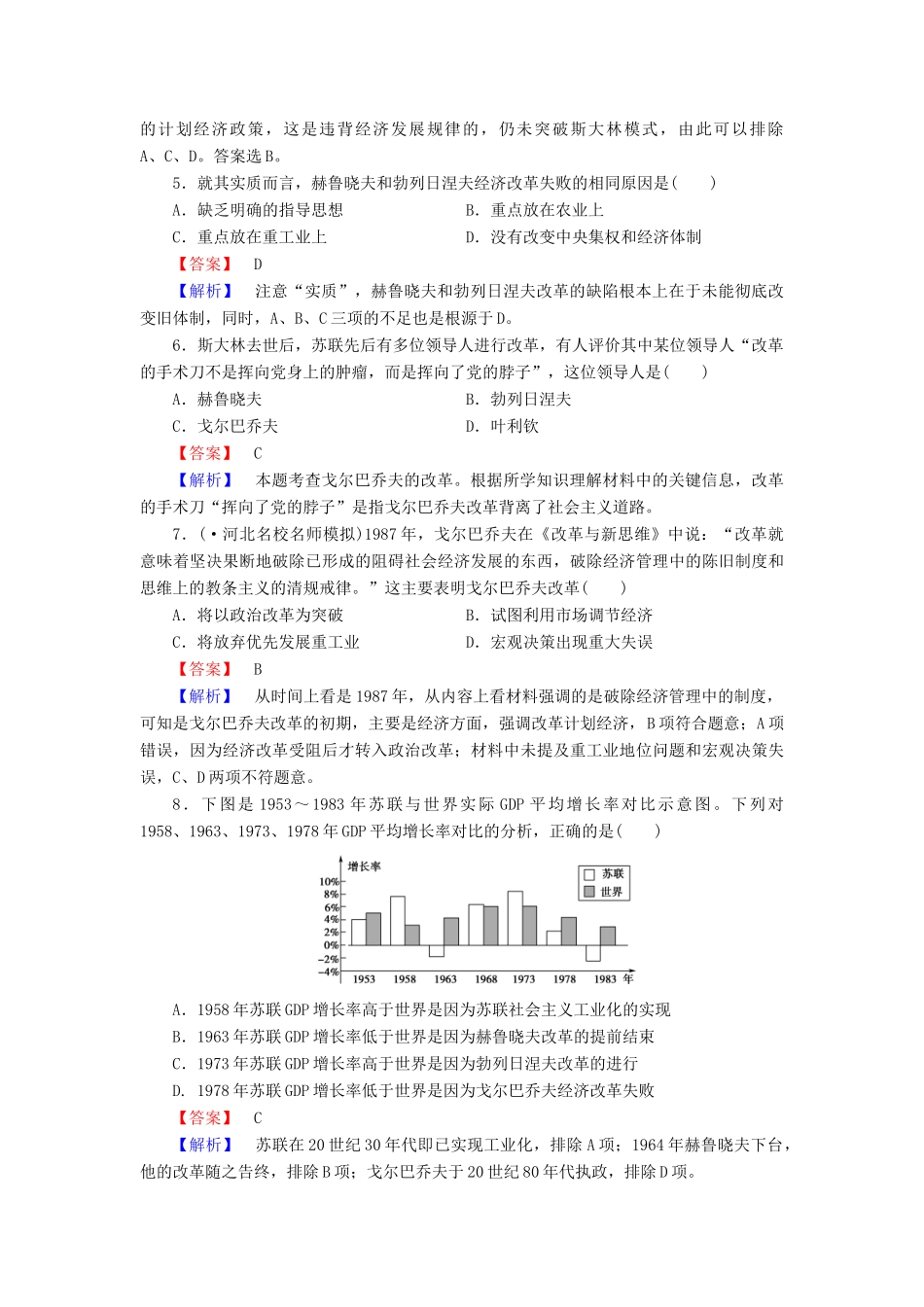

【成才之路】-学年高中历史专题7第3课苏联社会主义改革与挫折同步测试人民版必修2一、选择题1.口号是历史的浓缩,通过它们可以还原一个真实的历史。下列口号出现在赫鲁晓夫执政时期的是()A.“废除余粮收集制,拥护固定粮食税”B.“谁不加入集体农庄,谁就是苏维埃政权的敌人”C.“开垦、开垦、再开垦”D.“建立人道的民主的社会主义”【答案】C【解析】A项是列宁执政时期的口号;B项是斯大林当政时期的口号;D项属于戈尔巴乔夫的主张;C项充分反映了赫鲁晓夫想积极解决人民的生活问题,大规模开垦荒地,提倡种植玉米。2.1957年,赫鲁晓夫提出15年内在人均产品产量方面赶上和超过美国;1961年,他又声称苏联将在“20年内基本建成共产主义社会”。由此,下列认识不正确的是()A.缺乏实事求是的作风B.经济建设上急于冒进C.背离了社会主义方向D.提出的目标不切实际【答案】C【解析】“20年内基本建成共产主义社会”等信息,反映了赫鲁晓夫改革急躁冒进、脱离实际,是缺乏实事求是思想的具体体现,但不能体现背离社会主义方向。3.(·安徽质检)从1953年到1964年间,苏联的钢产量从3810万吨增加为8500万吨煤产量从3.2亿吨增加为5.5亿吨,石油产量从5280万吨增加为2.23亿吨,工人的生活得到改善,平均月工资从1955年的76.2卢布上升到1965年的104.2卢布。出现上述现象主要是因为当时的改革()A.把农业作为经济改革的重点B.以发展工业尤其重工业为重点C.承认市场对经济的调节作用D.一定程度上冲击了斯大林模式【答案】D【解析】材料所反映的改革是指赫鲁晓夫改革。通过材料可以看到,无论工业还是农业都有所发展,A、C两项说法是对的但片面;B项不符合这场改革。D项从整体上说出了这场改革的积极影响。4.1971年,苏共二十四大的一份报告提出:“党中央委员会和苏联政府的出发点是指令性计划是主要的和有决定意义的……我们要批驳主张用市场调节作用来取代国家集中计划的主导作用的各种错误观点。”这段材料表明勃列日涅夫改革()A.开始冲击斯大林模式B.未能突破原有体制C.遵循了经济发展规律D.被迫转向政治领域【答案】B【解析】本题主要考查勃列日涅夫改革。很明显,这份报告本身强调的是高度集中的计划经济政策,这是违背经济发展规律的,仍未突破斯大林模式,由此可以排除A、C、D。答案选B。5.就其实质而言,赫鲁晓夫和勃列日涅夫经济改革失败的相同原因是()A.缺乏明确的指导思想B.重点放在农业上C.重点放在重工业上D.没有改变中央集权和经济体制【答案】D【解析】注意“实质”,赫鲁晓夫和勃列日涅夫改革的缺陷根本上在于未能彻底改变旧体制,同时,A、B、C三项的不足也是根源于D。6.斯大林去世后,苏联先后有多位领导人进行改革,有人评价其中某位领导人“改革的手术刀不是挥向党身上的肿瘤,而是挥向了党的脖子”,这位领导人是()A.赫鲁晓夫B.勃列日涅夫C.戈尔巴乔夫D.叶利钦【答案】C【解析】本题考查戈尔巴乔夫的改革。根据所学知识理解材料中的关键信息,改革的手术刀“挥向了党的脖子”是指戈尔巴乔夫改革背离了社会主义道路。7.(·河北名校名师模拟)1987年,戈尔巴乔夫在《改革与新思维》中说:“改革就意味着坚决果断地破除已形成的阻碍社会经济发展的东西,破除经济管理中的陈旧制度和思维上的教条主义的清规戒律。”这主要表明戈尔巴乔夫改革()A.将以政治改革为突破B.试图利用市场调节经济C.将放弃优先发展重工业D.宏观决策出现重大失误【答案】B【解析】从时间上看是1987年,从内容上看材料强调的是破除经济管理中的制度,可知是戈尔巴乔夫改革的初期,主要是经济方面,强调改革计划经济,B项符合题意;A项错误,因为经济改革受阻后才转入政治改革;材料中未提及重工业地位问题和宏观决策失误,C、D两项不符题意。8.下图是1953~1983年苏联与世界实际GDP平均增长率对比示意图。下列对1958、1963、1973、1978年GDP平均增长率对比的分析,正确的是()A.1958年苏联GDP增长率高于世界是因为苏联社会主义工业化的实现B.1963年苏联GDP增长率低于世界是因为赫鲁晓夫改革的提前结束C.1973年苏联GDP增长率高于世界是因为勃列日涅夫改革的进行D.1978...