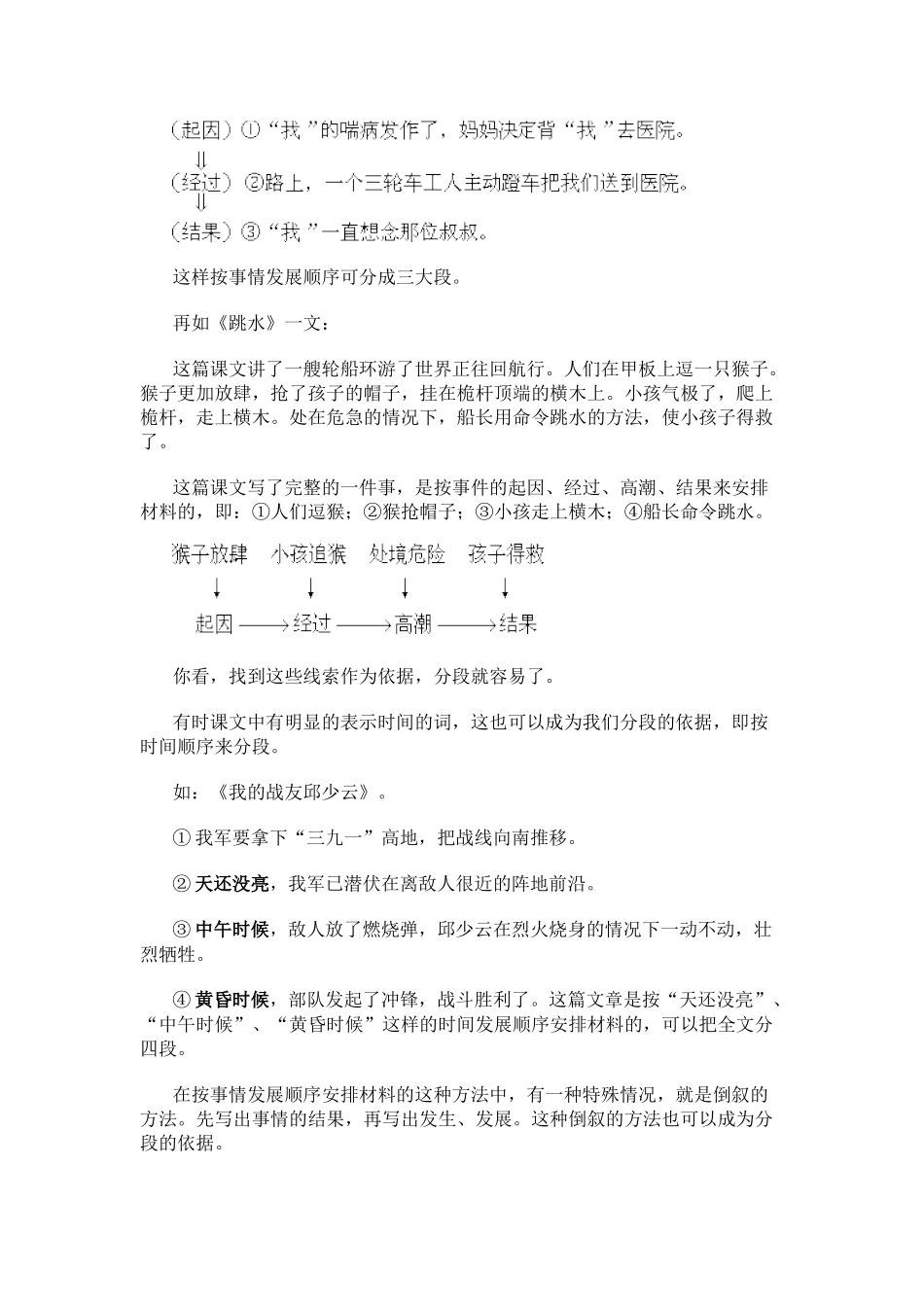

怎样分段分层(一)为什么要给文章分段分层我们说一段话或写一篇文章,总要有一定的顺序。先说什么,再说什么,要做到条理清楚,层次分明,不能胡言乱语,颠三倒四的。同样,我们阅读一篇文章,也要在理解文章内容的基础上,找出作者是怎样安排材料,怎样构思一篇文章的。学习给课文分段分层是阅读中的一项基本功,也是考查理解能力、思维能力的标志。掌握了分段分层的方法,可以透过文字表面的内容,看到文章内在的联系,可以学习作者布局谋篇的方法,提高写作水平,也可以培养思维的严密性与逻辑性。因此,从小学三年级开始学习给一段话分层,到小学毕业要学会给一篇文章分段。(二)弄清段、层概念一篇文章是由许多段组成的。这里的段是指自然段、小段,也叫小节。它是由一句或几句话连在一起,自成段落的。在书写格式上,是以开头空两格的形式为标志的。一般情况下,每段都能表达一个相对独立的意思。大段,是指结构段,也叫逻辑段,它是由一个或几个自然段组成的。这些自然段在内容上是紧密相联的。分层,是指把一段话分成若干个小层次,也可以把几段话合在一起再分成若干个小的层次。分段,则是指把一篇文章分成若干个大段。在分段分层时要先把这些概念搞清楚。(三)掌握一般文章的结构文章是千变万化的,作者的成文思路也各有不同,我们在分段分层时不能拿着一个模式去生硬地套。但分段分层又是有规律可循的。在小学阶段,语文教材中多是记叙文体,包括写人、记事、描景状物、写活动等几类文章,也有一部分知识性小文。我们在阅读中,要找出所阅读的文章安排层次结构的线索,以此为依据,分段分层。常见的安排材料方法有以下几种:1.按事情(或时间)发展顺序安排材料一般写人记事的文章都用这种方法,多是先写起因,再写经过,有时推出高潮,最后写结果。即:起因→经过→高潮→结果。我们以《高大的背影》为例:这样按事情发展顺序可分成三大段。再如《跳水》一文:这篇课文讲了一艘轮船环游了世界正往回航行。人们在甲板上逗一只猴子。猴子更加放肆,抢了孩子的帽子,挂在桅杆顶端的横木上。小孩气极了,爬上桅杆,走上横木。处在危急的情况下,船长用命令跳水的方法,使小孩子得救了。这篇课文写了完整的一件事,是按事件的起因、经过、高潮、结果来安排材料的,即:①人们逗猴;②猴抢帽子;③小孩走上横木;④船长命令跳水。你看,找到这些线索作为依据,分段就容易了。有时课文中有明显的表示时间的词,这也可以成为我们分段的依据,即按时间顺序来分段。如:《我的战友邱少云》。①我军要拿下“三九一”高地,把战线向南推移。②天还没亮,我军已潜伏在离敌人很近的阵地前沿。③中午时候,敌人放了燃烧弹,邱少云在烈火烧身的情况下一动不动,壮烈牺牲。④黄昏时候,部队发起了冲锋,战斗胜利了。这篇文章是按“天还没亮”、“中午时候”、“黄昏时候”这样的时间发展顺序安排材料的,可以把全文分四段。在按事情发展顺序安排材料的这种方法中,有一种特殊情况,就是倒叙的方法。先写出事情的结果,再写出发生、发展。这种倒叙的方法也可以成为分段的依据。如:《小木船》。“①我”看到小木船就想起陈明。“②我”和陈明建立了友谊。③小木船摔坏了,我们的友谊破裂了。④陈明送“我”一只小木船,我们的友谊恢复了。“⑤我”一看到了小木船,就像看见了陈明。这篇课文第一大段为倒叙,交待出结果,后几段是按起因、经过来安排材料的。2.按不同内容(事例)来安排材料一般写人状物的文章多用这种方法。如《李时珍》这篇课文就是用的这种方法。第一小段:李时珍立下当医生的志愿。第二小段:李时珍跟随父亲学医。第三小段:李时珍决心编写《本草纲目》。第四小段:李时珍亲自实践,并虚心求教。第五小段:李时珍终于编写了《本草纲目》。从这五小段可以看出全文共写了李时珍的三件事,其中第三、四、五小段都是围绕李时珍编写《本草纲目》来写的,说的是同一件事,可以归纳并为一大段。这样全文按不同事件可以分为三大段。第一大段为第一自然段,写李时珍从小立下了行医的志愿。第二大段为第二自然段,写李时珍跟随父亲学医。第三大段为第三至第五自然段,写李时...