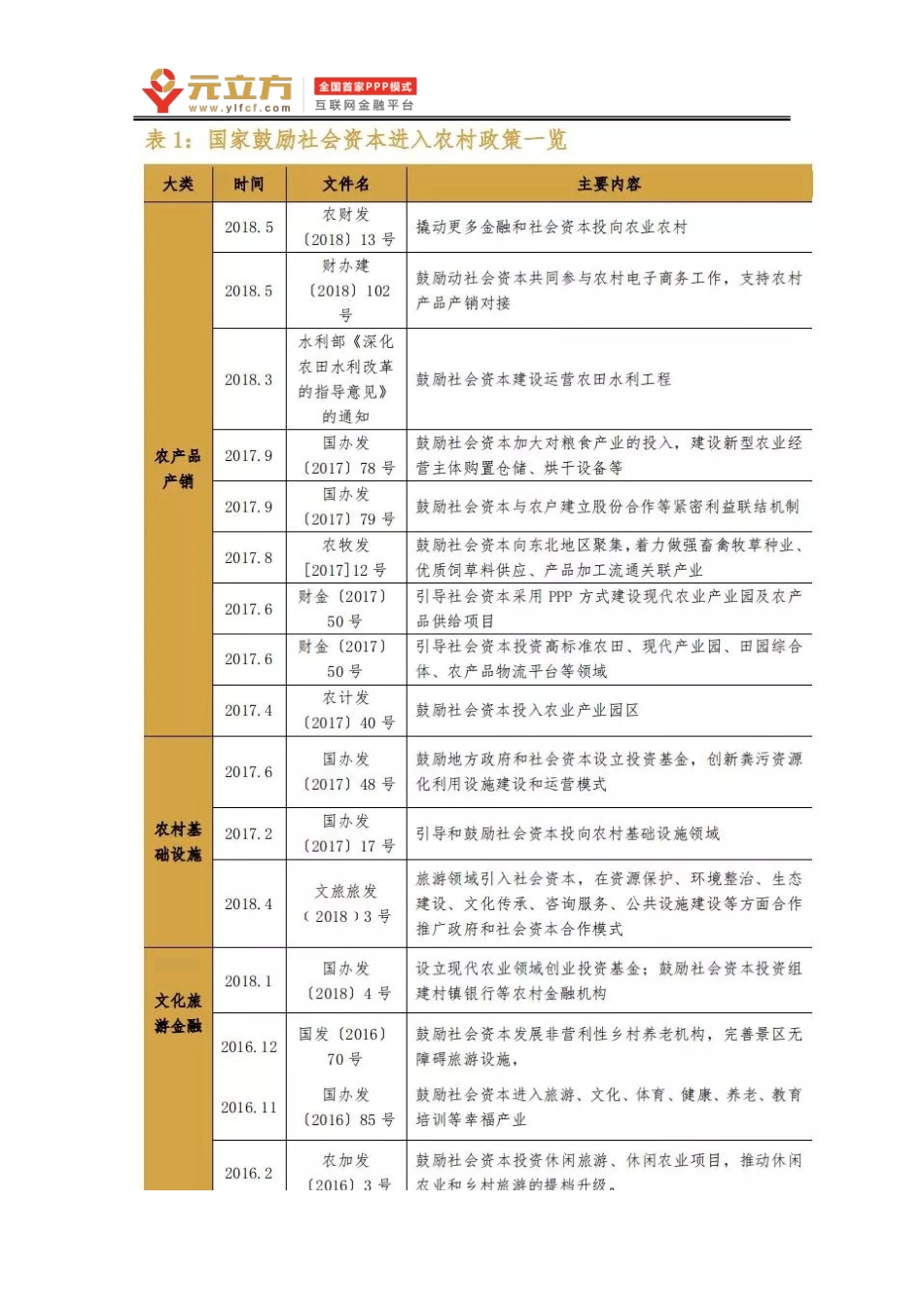

田园综合体钱从何处来?从试点项目看融资方式田园综合体、特色小镇项目具有开发投入高,开发周期长,以及收益回收期长等特点。因此田园综合体、特色小镇的融资方式是项目开发能否顺利进行的关键。本文结合田园综合体试点的实际情况,梳理并分析项目融资方式及特点,尝试为田园综合体项目规划及设计提供参考,为田园综合体在中国农村推广提出建设性的意见和建议。一、农业农村投融资是痛点长期以来,我国农业农村发展始终面临着融资难的问题。引入社会资本,引进先进的管理资源、经营理念,能有效地提升农业整体经营水平。而对于进入的企业,前方并非一片坦途,还将可能面临以下难题。(一)基建薄弱,社会资本进入困难由于基建投资具有回报期限长、盈利能力差、投资风险大等不利因素,我国农业基础设施十分薄弱。因此,对于农村基建的投资,要求社会资本必须要有足够的耐心和承受力等待未来的资金回报,这就把一部分社会资本挡在了外面,即使部分社会资本勉强进入,也容易导致“短期行为”。(二)行业周期波动,影响投资回报传统农业行业呈周期性波动,易受生产环节、主体、地域影响,故农产项目单体投资规模与其他行业相比,体量较小,特别是有影响的标志性重大工程更少。另外,目前农业生产还存在主体分散的问题,除了必须面对自然灾害的风险,农业生产经营主体较其他行业,还面临在资金、技术、人才、设备等方面落后的难题。(三)缺乏准入标准,乱象丛生目前,在农村投融资方面,社会资本准入资格审查还不够完善。社会资本盲目进入农村农业项目导致资本流失,甚至失去再投入的信心。加强社会资本进入农业的资本审查,尤其是在社会资本流转农户土地发展现代农业前,要评估其投资动机、资金情况、经营能力等,并监控项目实施情况,由此可使社会资本优胜劣汰,优化农业农村的投资环境。二、政策鼓励社会资本进入乡村2017年2月,“田园综合体”一词被正式写入中央一号文件,文件将其定义为集现代农业、休闲旅游、田园社区为一体的特色小镇和乡村综合发展平台,田园综合体被作为引入社会资本,发展乡村新型产业的亮点举措进行推广。同年10月,中央提出乡村振兴战略,田园综合体成为实现农业农村现代化、促进农民增收的重要抓手。中央及各部门相继下发多项政策文件,优化农业农村的投资环境,在农业、旅游、商贸等相关产业开放口子,引导和撬动更多社会资本、金融资本,采用PPP等多种融资形式,加快推进农业农村现代化。三、试点项目融资结构情况梳理2017年起,中央财政采用转移支付形式向10个田园综合体试点划拨资金。这10个田园综合体试点分布在10个省级行政区,试点以特色农产业为主,如表2所示;试点地区建设五大功能区,分别为农业生产区、产业加工区、文旅休闲区、生活居住区与综合服务区,各省级单位就功能区建设规划上报预算。研究发现,田园综合体尚未形成固定投融资模式。现有投融资主体主要由中央、财政、地方、银行、外资、民资等组织构成。各地区田园综合体试点财政资金主要作为引导性扶持,投资采取了资金投入、补贴、贷款贴息等多种形式的优惠政策吸引社会资金投入试点建设,企业和农户成为试点建设的主体。财政资金方面,中央财政在3年的建设期内对试点项目每年拨款1.5亿元,地方政府根据地方财政能力配套农业综合开发专项资金。金融资金方面,目前只有福建、云南田园综合体取得亚洲开发银行、中国农业发展银行贷款0.87亿元和11亿元,其它地区暂无数据。社会资金占总投资额比重最大,除广西、山西外,大多数试点社会资本占总投资的50%以上,陕西、海南社会资本占比最高,达到78.8%。其次是山东,为74.1%,接下来为四川69.5%、云南66.2%、河北65.7%、福建52.4%和重庆50.3%,可见,社会资本是田园综合体建设中最重要的资金来源。一般来说,各项资金投向的领域有所不同。国家财政资金和地方配套资金主要用于农业生产中土地治理项目、产业加工区加工及物流等内容,目的是带动产业化发展,因此侧重于公益性设施投资;其它财政资金侧重于生活居住区环境治理以及综合服务区建设,以改善农民居住条件、提供便捷服务设施为目的;金融资本与社会资本主要投资于农业生产、产业...