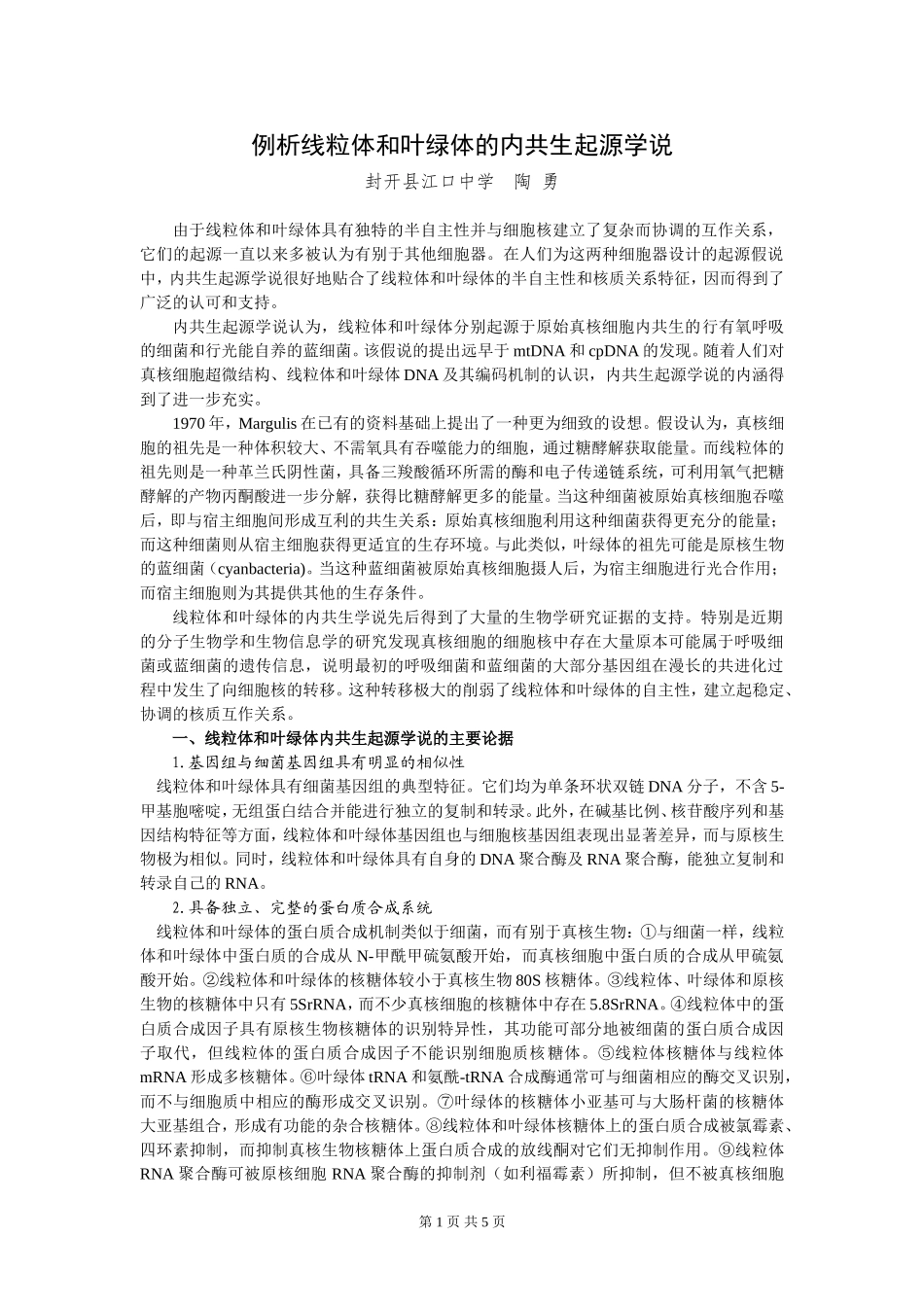

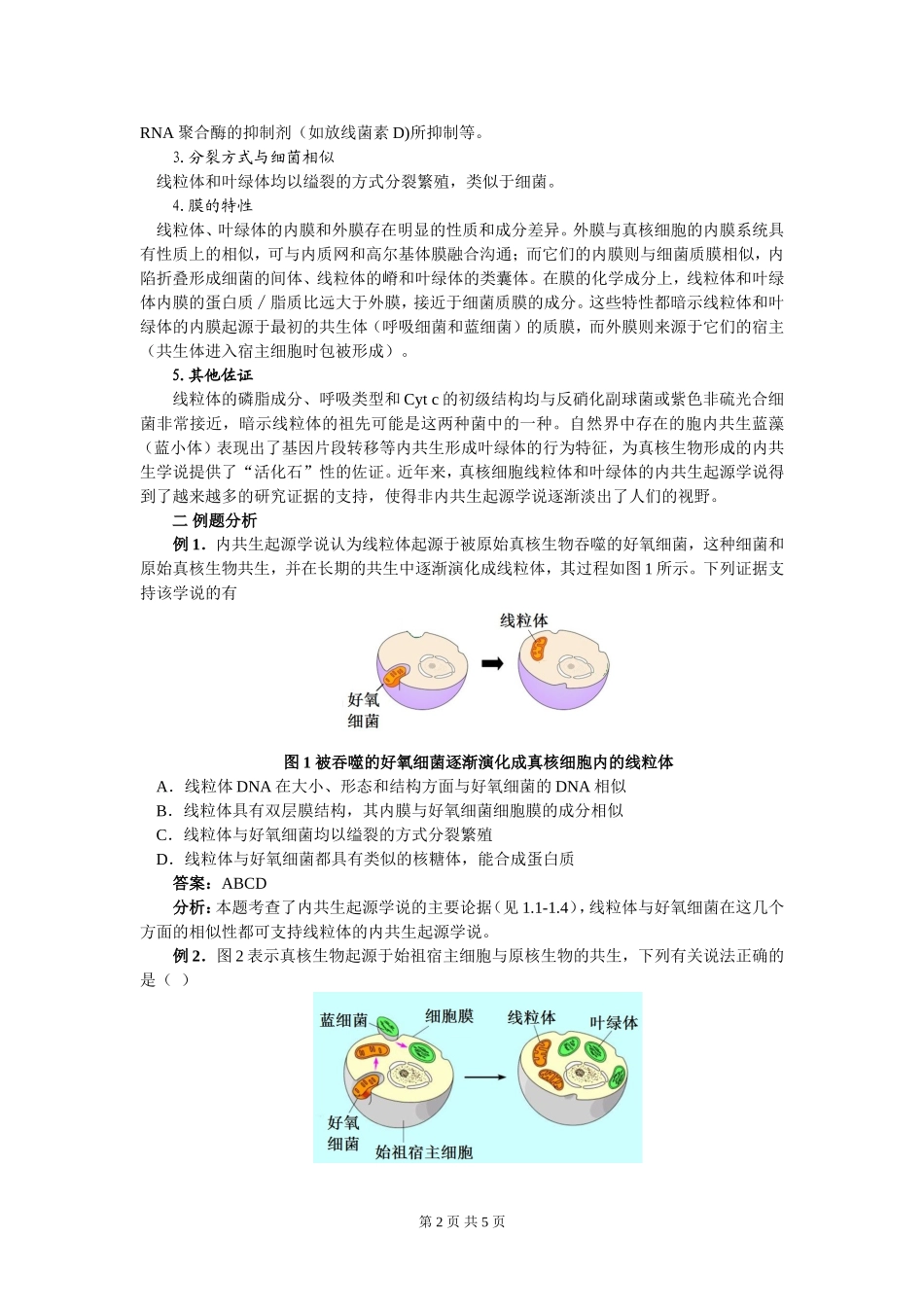

例析线粒体和叶绿体的内共生起源学说封开县江口中学陶勇由于线粒体和叶绿体具有独特的半自主性并与细胞核建立了复杂而协调的互作关系,它们的起源一直以来多被认为有别于其他细胞器。在人们为这两种细胞器设计的起源假说中,内共生起源学说很好地贴合了线粒体和叶绿体的半自主性和核质关系特征,因而得到了广泛的认可和支持。内共生起源学说认为,线粒体和叶绿体分别起源于原始真核细胞内共生的行有氧呼吸的细菌和行光能自养的蓝细菌。该假说的提出远早于mtDNA和cpDNA的发现。随着人们对真核细胞超微结构、线粒体和叶绿体DNA及其编码机制的认识,内共生起源学说的内涵得到了进一步充实。1970年,Margulis在已有的资料基础上提出了一种更为细致的设想。假设认为,真核细胞的祖先是一种体积较大、不需氧具有吞噬能力的细胞,通过糖酵解获取能量。而线粒体的祖先则是一种革兰氏阴性菌,具备三羧酸循环所需的酶和电子传递链系统,可利用氧气把糖酵解的产物丙酮酸进一步分解,获得比糖酵解更多的能量。当这种细菌被原始真核细胞吞噬后,即与宿主细胞间形成互利的共生关系:原始真核细胞利用这种细菌获得更充分的能量;而这种细菌则从宿主细胞获得更适宜的生存环境。与此类似,叶绿体的祖先可能是原核生物的蓝细菌(cyanbacteria)。当这种蓝细菌被原始真核细胞摄人后,为宿主细胞进行光合作用;而宿主细胞则为其提供其他的生存条件。线粒体和叶绿体的内共生学说先后得到了大量的生物学研究证据的支持。特别是近期的分子生物学和生物信息学的研究发现真核细胞的细胞核中存在大量原本可能属于呼吸细菌或蓝细菌的遗传信息,说明最初的呼吸细菌和蓝细菌的大部分基因组在漫长的共进化过程中发生了向细胞核的转移。这种转移极大的削弱了线粒体和叶绿体的自主性,建立起稳定、协调的核质互作关系。一、线粒体和叶绿体内共生起源学说的主要论据1.基因组与细菌基因组具有明显的相似性线粒体和叶绿体具有细菌基因组的典型特征。它们均为单条环状双链DNA分子,不含5-甲基胞嘧啶,无组蛋白结合并能进行独立的复制和转录。此外,在碱基比例、核苷酸序列和基因结构特征等方面,线粒体和叶绿体基因组也与细胞核基因组表现出显著差异,而与原核生物极为相似。同时,线粒体和叶绿体具有自身的DNA聚合酶及RNA聚合酶,能独立复制和转录自己的RNA。2.具备独立、完整的蛋白质合成系统线粒体和叶绿体的蛋白质合成机制类似于细菌,而有别于真核生物:①与细菌一样,线粒体和叶绿体中蛋白质的合成从N-甲酰甲硫氨酸开始,而真核细胞中蛋白质的合成从甲硫氨酸开始。②线粒体和叶绿体的核糖体较小于真核生物80S核糖体。③线粒体、叶绿体和原核生物的核糖体中只有5SrRNA,而不少真核细胞的核糖体中存在5.8SrRNA。④线粒体中的蛋白质合成因子具有原核生物核糖体的识别特异性,其功能可部分地被细菌的蛋白质合成因子取代,但线粒体的蛋白质合成因子不能识别细胞质核糖体。⑤线粒体核糖体与线粒体mRNA形成多核糖体。⑥叶绿体tRNA和氨酰-tRNA合成酶通常可与细菌相应的酶交叉识别,而不与细胞质中相应的酶形成交叉识别。⑦叶绿体的核糖体小亚基可与大肠杆菌的核糖体大亚基组合,形成有功能的杂合核糖体。⑧线粒体和叶绿体核糖体上的蛋白质合成被氯霉素、四环素抑制,而抑制真核生物核糖体上蛋白质合成的放线酮对它们无抑制作用。⑨线粒体RNA聚合酶可被原核细胞RNA聚合酶的抑制剂(如利福霉素)所抑制,但不被真核细胞第1页共5页RNA聚合酶的抑制剂(如放线菌素D)所抑制等。3.分裂方式与细菌相似线粒体和叶绿体均以缢裂的方式分裂繁殖,类似于细菌。4.膜的特性线粒体、叶绿体的内膜和外膜存在明显的性质和成分差异。外膜与真核细胞的内膜系统具有性质上的相似,可与内质网和高尔基体膜融合沟通;而它们的内膜则与细菌质膜相似,内陷折叠形成细菌的间体、线粒体的嵴和叶绿体的类囊体。在膜的化学成分上,线粒体和叶绿体内膜的蛋白质∕脂质比远大于外膜,接近于细菌质膜的成分。这些特性都暗示线粒体和叶绿体的内膜起源于最初的共生体(呼吸细菌和蓝细菌)的质膜,而外膜则来源于它们的宿主(共生体进入宿主细胞时包被形成)。5...