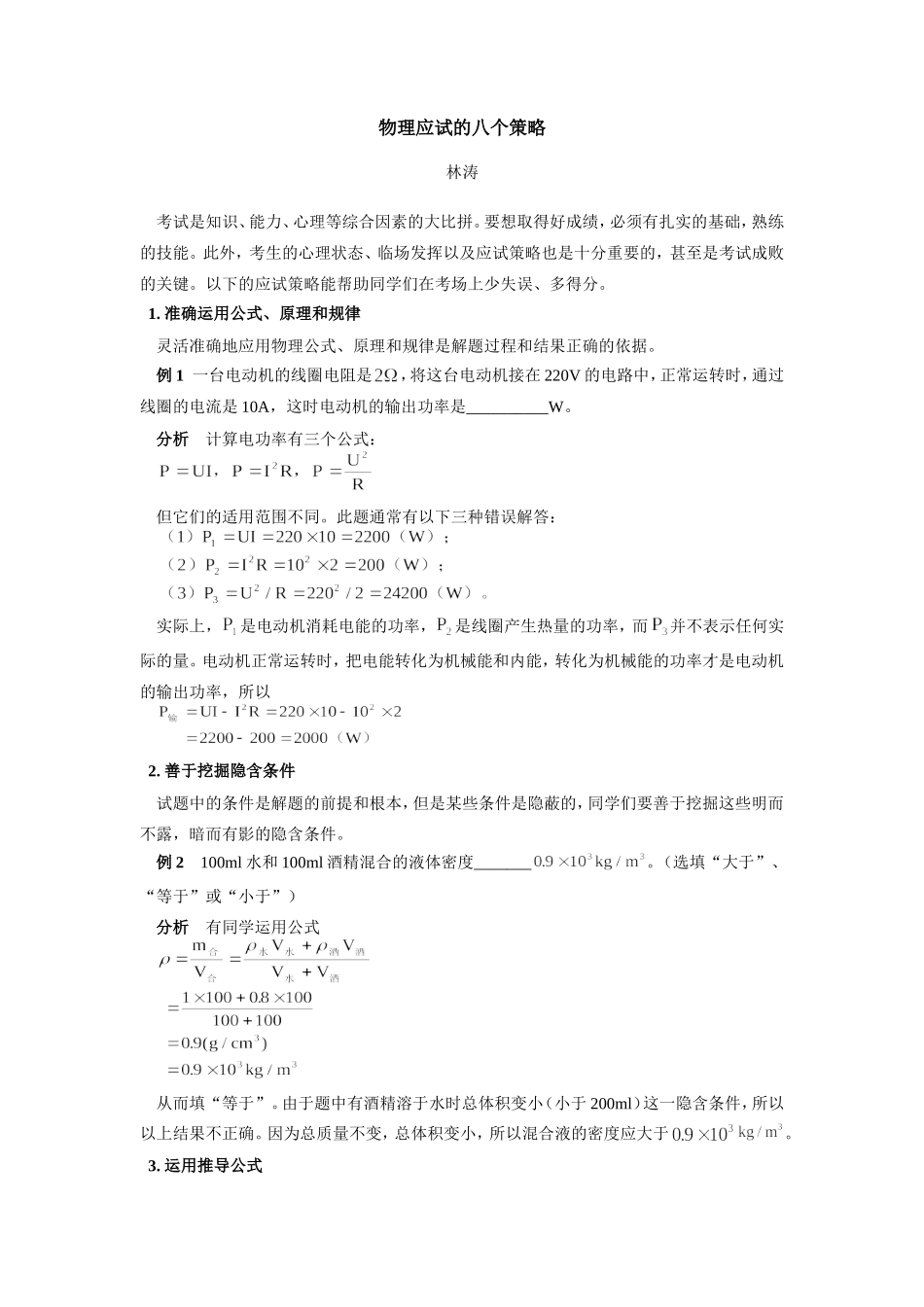

物理应试的八个策略林涛考试是知识、能力、心理等综合因素的大比拼。要想取得好成绩,必须有扎实的基础,熟练的技能。此外,考生的心理状态、临场发挥以及应试策略也是十分重要的,甚至是考试成败的关键。以下的应试策略能帮助同学们在考场上少失误、多得分。1.准确运用公式、原理和规律灵活准确地应用物理公式、原理和规律是解题过程和结果正确的依据。例1一台电动机的线圈电阻是,将这台电动机接在220V的电路中,正常运转时,通过线圈的电流是10A,这时电动机的输出功率是__________W。分析计算电功率有三个公式:但它们的适用范围不同。此题通常有以下三种错误解答:实际上,是电动机消耗电能的功率,是线圈产生热量的功率,而并不表示任何实际的量。电动机正常运转时,把电能转化为机械能和内能,转化为机械能的功率才是电动机的输出功率,所以2.善于挖掘隐含条件试题中的条件是解题的前提和根本,但是某些条件是隐蔽的,同学们要善于挖掘这些明而不露,暗而有影的隐含条件。例2100ml水和100ml酒精混合的液体密度_______。(选填“大于”、“等于”或“小于”)分析有同学运用公式从而填“等于”。由于题中有酒精溶于水时总体积变小(小于200ml)这一隐含条件,所以以上结果不正确。因为总质量不变,总体积变小,所以混合液的密度应大于。3.运用推导公式推导公式由基本公式推导而来,运用这些公式可简化解题步骤和节省时间,尤其是在解答不要求写出过程、步骤的选择题和填空题时,显得快捷、方便。例3有一密度为,体积为的正方体物块放在水平地面上,则地面受到的压强是_____________Pa(g取10N/kg)。分析按常规先求出正方体物块的质量、重力,然后求出物块的边长、底面积,最后求出压强。若运用求柱状固体对支撑面的压强公式,很快就能求出结果,即4.巧识“陷阱”考试中有一些易做又易错的“陷阱”题,需要同学们具有敏锐的洞察力,绕过它而步入坦途。例4如图1所示,桌面上一物体在力F作用下向右运动,如果当物体离开桌面时,它所受到的一切外力同时消失,那么它将()A.沿竖直方向下落B.沿虚线方向运动C.沿水平方向向右做匀速直线运动D.无法确定物体的运动状态分析实际生活中用力把物体沿水平向右的方向推出桌面后,物体沿图中虚线方向运动,从而不少同学选B。要知道这一情况虽然撤去了推力,但物体仍受到重力的作用,不符合题设中“物体所受到的一切外力同时消失”的条件。根据题设,物体由于惯性,必将以离开桌面时的速度向右做匀速直线运动。故选C。5.避开“熟题效应”在考试中,同学们总会发现试卷中有一些满有把握的“熟题”。在解答时,往往容易受到“熟题”的束缚,而对题中已经变化的条件视而不见,仍按原来的思路解答,结果答错了,这就是“熟题效应”在暗中支配。因此,遇到“熟题”时,同学们应先观察题中的条件有没有什么不同,不要盲目下笔求解。例5小芳在测定额定电压为2.5V的小灯泡的功率的实验中,联想到用伏安法测电阻的实验,对数据进行处理,计算出5次灯泡的阻值,如下表所示,她又将5次阻值求平均数,得到小灯泡的电阻力7.15。你认为她这样做合理吗?__________(选填“合理”或“不合理”)。请说出你的理由________________。分析在“伏安法测电阻”实验中,为减小误差,通过多次测量求平均值。不少同学因这类“熟题”的影响,认为小芳的做法合理。实际上小灯泡是根据电流的热效应工作的,灯丝电阻随温度的升高而增大,所以小芳根据5次测量所得的灯泡电阻求平均值是不合理的。6.周密思考不漏解有些试题设置了不确定因素,这需要同学们做全面细致的探讨,严防答案遗漏。例6已知作用在杠杆上的动力是2N,阻力是5N,阻力臂是5cm,为了使杠杆平衡,动力臂的长应是多少?若将阻力增大2.5N,动力不变,要使杠杆重新平衡,支点应向哪侧移动,移动多少?分析(1)由杠杆平衡条件,得所以动力臂(2)题中并没有明确指出杠杆支点的位置,应分两种情况讨论。若杠杆为单侧杠杆,如图2所示,当阻力增大2.5N时,要保持杠杆平衡,支点O应向左侧移动Lcm。根据杠杆平衡条件得即解得L=2.27cm若杠杆是双侧杠杆,如图3所示,当阻力增大2.5N时,要保持杠杆平衡,支点O应向...