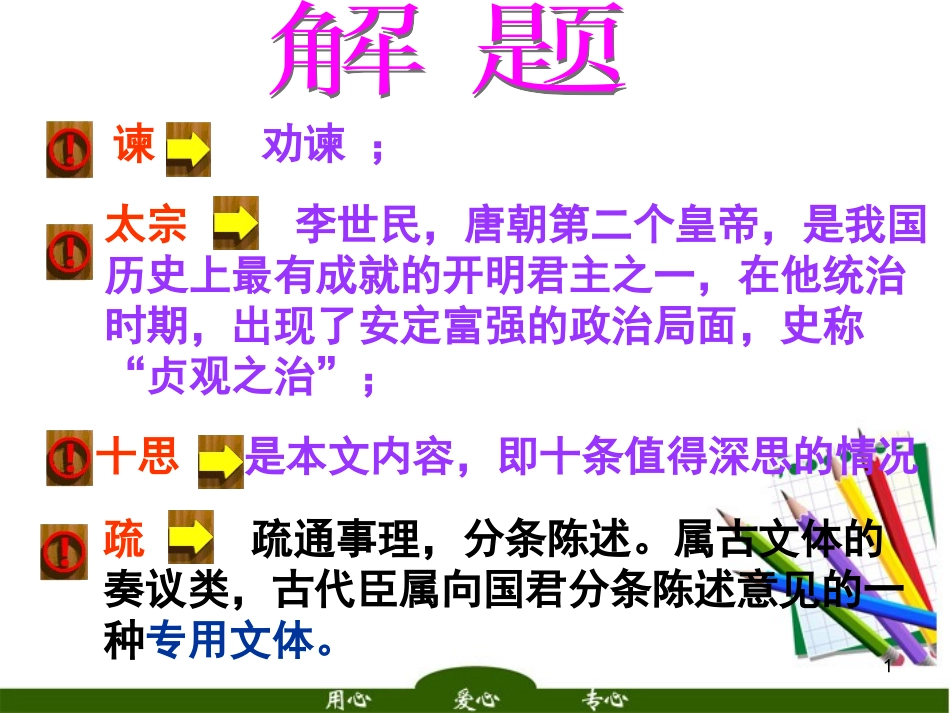

1谏劝谏;太宗李世民,唐朝第二个皇帝,是我国历史上最有成就的开明君主之一,在他统治时期,出现了安定富强的政治局面,史称“贞观之治”;十思是本文内容,即十条值得深思的情况疏疏通事理,分条陈述。属古文体的奏议类,古代臣属向国君分条陈述意见的一种专用文体。2鹞死怀中——唐太宗的故事一天,唐太宗得到一只雄健俊逸的鹞子,他让鹞子在自己的手臂上跳来跳去,赏玩得高兴时,魏征进来了。太宗怕魏征提意见,回避不及,赶紧把鹞子藏到怀里。这一切早被魏征看到,他禀报公事时故意喋喋不休,拖延时间。太宗不敢拿出鹞子,结果鹞子被憋死在怀里。3唐太宗和魏征,一个爱才如命,善于纳谏,是历史上的“明君”;一个忠心耿耿,敢于直谏,是历史上的“诤臣”。据史载:贞观十七年,魏征病卒。太宗自制碑文,并为书石。对侍臣说:4唐太宗人以铜为镜,可以正衣冠;以古为镜,可以见兴替;以人为镜,可以知得失。魏征没,朕亡一镜矣!5•字玄成。唐朝著名_______、________、_______。太宗时任_______、检校侍中。魏征敢于犯颜直谏,被称为“_______”所言多被太宗采纳。有诗文流传于世。魏徵魏徵政治家政治家史学家史学家文学家。文学家。诤臣诤臣谏议大夫谏议大夫6唐朝初年,唐太宗常以隋朝的暴政为戒,不敢过分使用民力,能够节私欲明赏罚,广开言路,积极纳谏。到了贞观中期,生产有了较大发展,人民生活逐渐富裕,加以对外战争年年胜利,边防巩固,国威远扬,于是在一片文治武背景背景7功的武欢呼声中,唐太宗渐渐骄奢,渐渐忘本,开始对百姓作威作福起来。尽管“百姓颇有怨嗟之言”,可是这声音早被朝野上下歌功颂德的欢呼声淹没了。正直的魏征对此深感担忧,贞观十一年(637)从三月到七月,五个月内他一连给唐太宗上了四疏,劝太宗“鉴彼之所亡,念我之所以保”,励精政道,巩固统治。8唐太宗—李世民诤臣—魏征9第一段臣闻求木之长者,必固其根本;欲流之远者,必浚其泉源;思国之安者,必积其德义。|源不深而望流之远,根不固而求木之长,德不厚而思国之安,臣虽下愚,知其不可,而况于明哲乎!|人君当神器之重,居域中之大,不念居安思危,戒奢以俭,斯亦伐根以求木茂,塞源而欲流长也。动词,使……稳固动词,使……稳固动词,主持,掌握动词,主持,掌握疏通疏通10求木之长者,必固其根本;欲流之远者,必浚其泉源;思国之安者,必积其德义。中心论点;居安思危,戒奢以俭德不厚而思国之安,源不深而望流之远,根不固而求木之长,排比句排比句111”闻”的对象是什么?求木之长者,必固其根本;欲流之远者,比浚其源泉;思国之安者,必积其德义。2、作者认为,人君应当怎么做?2、作者认为,人君应当怎么做?居安思危、戒奢以俭居安思危、戒奢以俭12第二段凡百元首,承天景命,善始者实繁,克终者盖寡。岂取之易守之难乎?盖在殷忧,必竭诚以待下,既得志,则纵情以傲物;竭诚则吴越为一体,傲物则骨肉为行路。虽董之以严刑,振之以威怒,终苟免而不怀仁,貌恭而不心服。怨不在大,可畏惟人;载舟覆舟,所宜深慎。深重深重监督监督通“震”威吓通“震”威吓苟且免于刑法苟且免于刑法应该应该能够能够大大131作者认为得天下之君王为何易失人心?•答:盖在殷忧必竭诚以待下,既得志则纵情以傲物;竭诚则吴越为一体,傲物则骨肉为行路。虽董之以严刑,振之以威怒,终苟免而不怀仁,貌恭而不心服。•答:怨不在大,可畏惟人;载舟覆舟,所宜深慎。2作者如何肯定了人民的力量?思考题:14a概括历代君主能创业不能守业的普遍规律_____________________________b以设问引出分析论证,用“殷忧”和“得志”的不同心态说明___________________________________________c用古人的论述以_______的关系比作______的关系,切中要害,令人警觉善始者实繁,克终者盖寡善始者实繁,克终者盖寡能否恭俭下人是事业成败的关键能否恭俭下人是事业成败的关键水和舟水和舟民和君民和君15思固本思源(比喻)论证居安思危戒奢以俭提出问题为什么思分析问题载舟覆舟所宜深慎本课小结总结历史(对比)说明总结历史(对比)说明善始实繁克终概寡善始实繁克终概寡引出警告引出警告反面反面16辨析...