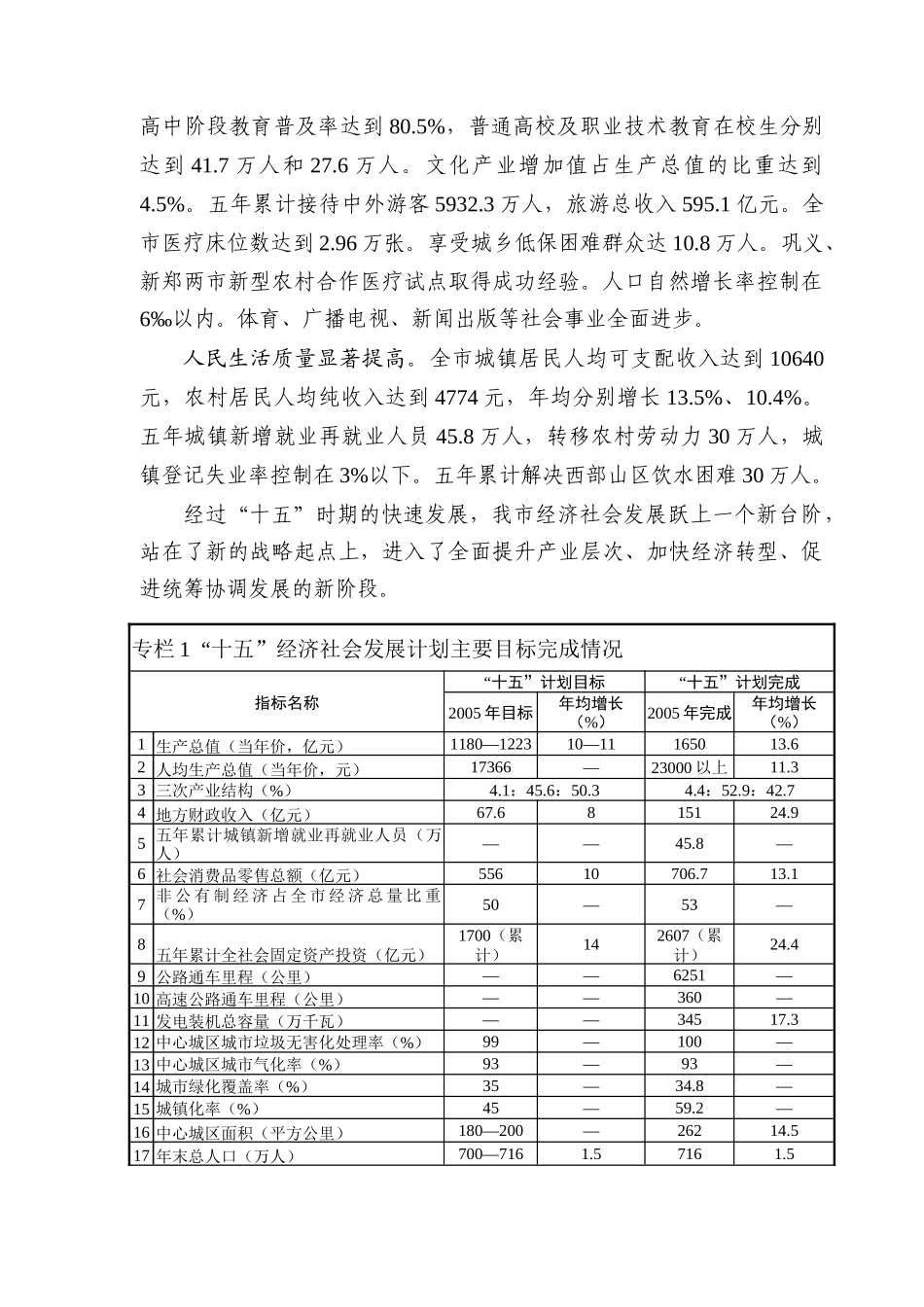

郑州市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要序言2006—2010年是我市国民经济和社会发展第十一个五年规划时期。为阐明全市发展的战略意图,引导市场主体行为,明确政府工作重点,根据《中共郑州市委关于制定全市国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》(以下简称《建议》),编制《郑州市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》。本纲要是政府履行经济调节、市场监管、社会管理和公共服务职责的重要依据,是今后五年我市经济社会发展的宏伟蓝图和全市人民共同的行动纲领。第一章发展目标和任务准确认识国际国内的发展环境和经济社会发展的阶段性特征,认真总结我市经济社会又快又好发展的基本经验,客观分析面临的主要问题,是理清发展思路、明确发展目标、确定发展任务、实现更快更好跨越式发展的基本前提。第一节规划背景一、“十五”发展成就“十五”时期,市委、市政府带领全市人民,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,认真落实科学发展观,全面正确积极地贯彻宏观调控政策,抢抓发展机遇,着力推进经济结构的战略性调整,深化改革开放,加强薄弱环节建设,突出解决事关全局的重大问题,实现了国民经济又快又好发展和社会全面进步,胜利完成了“十五”计划。综合经济实力明显增强。2003年全市生产总值超过1000亿元,2004年综合实力在全国百强城市中位居第23位,比2003年前移5位。“十五”时期,生产总值年均增长13.6%,2005年达到1650亿元,人均生产总值达到23000元以上。地方财政收入151亿元,年均增长24.9%。金融机构人民币存款余额达到3116亿元,年均增长20.7%,贷款余额2428亿元,年均增长21.2%,城乡居民人民币存款余额达到1436亿元,比“九五”末净增870亿元,年均增长20.5%。产业结构调整迈出实质性步伐。三次产业比重由2000年的5.7:49.2:45.1调整为4.4:52.9:42.7。2005年规模以上工业增加值达到569.7亿元,工业经济成为拉动全市经济快速增长的主要动力;服务业增加值达到705.2亿元,年均增长12.7%,会展、物流、中介咨询等现代服务业发展势头强劲;现代农业示范园区和龙头企业发展较快,特色养殖小区建设取得新成效,畜牧业增加值占农林牧渔业增加值的39.5%。基础设施日趋完善。五年累计完成全社会固定资产投资2607亿元,年均增长24.4%。建成了一批农林水利、交通能源、城市建设、生态环保等基础设施项目,薄弱环节明显加强。新增高速公路190公里;新增发电装机容量190.3万千瓦,煤炭产量增加4387万吨;新增有效灌溉面积13.3千公顷、旱涝保收田16.7千公顷、集雨灌溉水窖4万个;新增污水处理能力10万吨、供热面积230万平方米;建成区新增绿地3310万平方米,绿地率达到31.8%。城市化进程步伐加快。强力推进郑东新区建设,加大老城区的改造和保护力度,新区“三年出形象”和中心城区“三年一大变”的目标基本实现。卫星城市及重点镇建设速度加快,综合功能进一步提高。2005年,城镇化率达到59.2%。改革开放深入推进。国有企业、行政管理、投资、交通、农村税费、粮食流通、城市公用事业等改革取得重大进展,社会主义市场经济体制进一步完善。五年累计完成企业改制422家。对外开放水平不断提高,东引西进取得实质性进展。五年累计吸引外资11.3亿美元,新增外资企业457家。2005年实际利用市外境内资金102亿元。社会事业快速发展。全市科技进步对经济增长的贡献率达到50%。高中阶段教育普及率达到80.5%,普通高校及职业技术教育在校生分别达到41.7万人和27.6万人。文化产业增加值占生产总值的比重达到4.5%。五年累计接待中外游客5932.3万人,旅游总收入595.1亿元。全市医疗床位数达到2.96万张。享受城乡低保困难群众达10.8万人。巩义、新郑两市新型农村合作医疗试点取得成功经验。人口自然增长率控制在6‰以内。体育、广播电视、新闻出版等社会事业全面进步。人民生活质量显著提高。全市城镇居民人均可支配收入达到10640元,农村居民人均纯收入达到4774元,年均分别增长13.5%、10.4%。五年城镇新增就业再就业人员45.8万人,转移农村劳动力30万人,城镇登记失业率控制在3%以下。五年累计解决西部山区饮水困难30万人。经过“十五”时期的快速发展,我市...