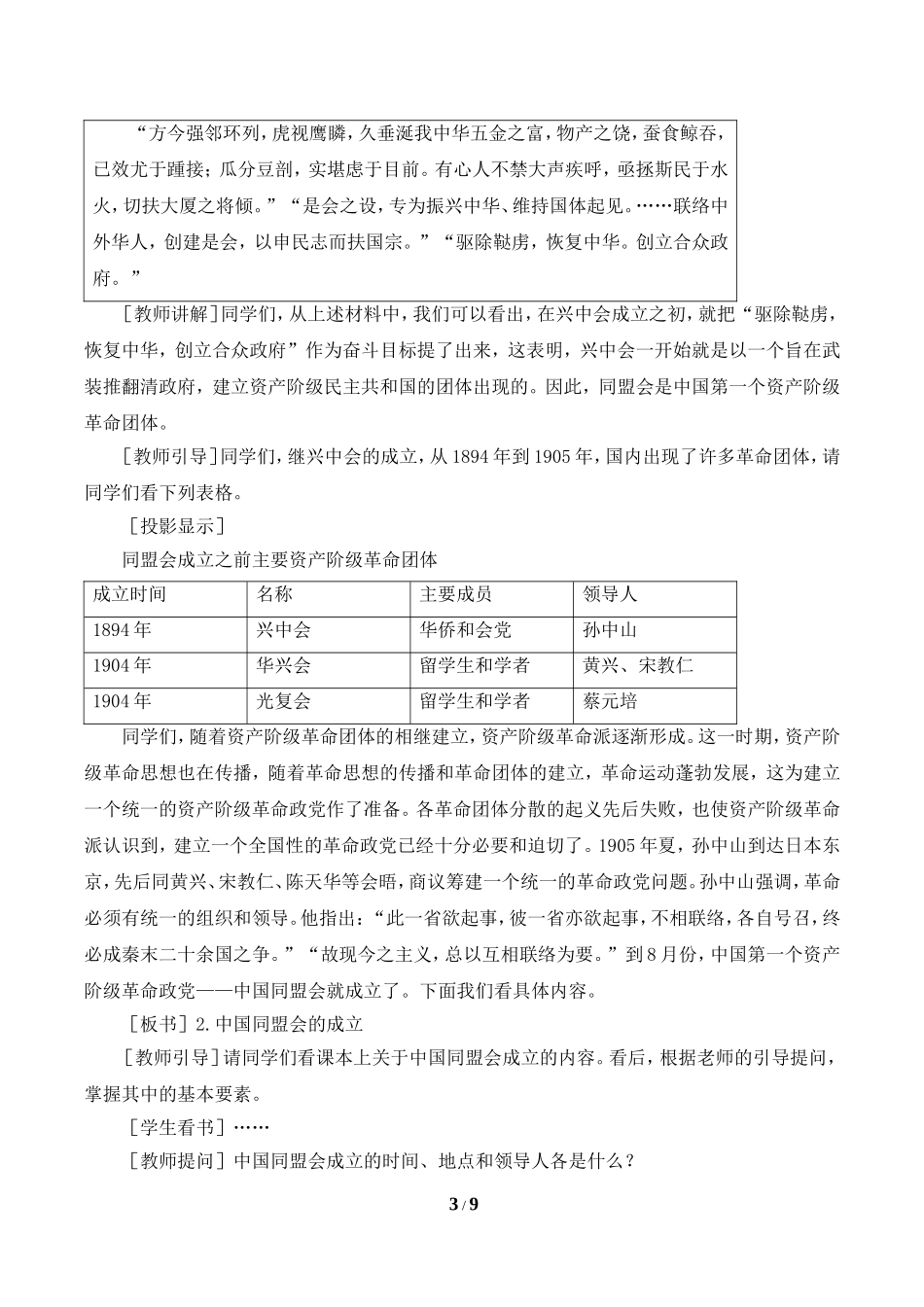

第 8 课 辛亥革命 ●教学目标知识目标:1.掌握兴中会、同盟会的建立。2.正确理解三民主义的口号。3.掌握武昌起义。4.掌握袁世凯篡夺革命胜利果实。能力目标:1.通过看图培养学生的观察能力和想像能力。2.通过对三民主义的分析、培养学生分析历史问题的能力。3.通过探究活动,培养学生独立思考和学会搜集资料并能从有关资料中提取信息的能力。德育目标:1.通过本课学习,使学生认识到辛亥革命是中国近代史上一次伟大的反帝反封建的资产阶级民主革命,武昌起义的枪声,是辛亥革命志士不屈不挠斗争精神的张扬,从而激发学生的爱国主义情感和不断进取意识。2.通过本课学习,使学生认识到辛亥革命和戊戌变法一样,是帝国主义瓜分中国的情况下中国人民救亡图存的一次爱国运动,它也是把发展资本主义与救亡图存紧密结合的一个典范。●教学重点:1.中国同盟会的建立。2.辛亥革命的历史意义。●教学难点:辛亥革命的历史意义。●课时安排;一课时●教学过程[导入语]同学们,我们来看一下课本导入框中的内容:一百多年前,在广东香山翠亨村的一棵大树下,一位老人正在给一群孩子讲太平军的故事。故事刚讲完,就有一个孩子站起来,攥紧拳头,称赞太平军首领洪秀全是反清大英雄,并发誓要做“洪秀全第二”。这个孩子就是童年的孙中山。他后来学医,通过实践,认识到“医术救人,所济有限”。而“医国”比“医人”更重要。他决心寻求救国的道路。那么,孙中山寻求的救国的道路是什么?我们应该如何看待孙中山寻求的救国道路,这是我们这一节课要学习的内容。 1 / 9[板书]第 8 课 辛亥革命一、孙中山创建革命党[教师讲述]孙中山,生于 1866 年 11 月 12 日,卒于 1925 年 3 月 12 日。广东香山(今中山)翠亨村人。他的父亲孙达成,年轻时在澳门当鞋匠,后归家务农。哥哥孙眉,1871 年到檀香山作雇工,后经营畜牧业,逐渐发展成为一个华侨资本家。孙中山六岁起在家参加农业劳动,十岁进私塾读书。少年时非常向往太平天国洪、杨革命1878 年,随母亲到檀香山,住在哥哥家里,先后进英、美教会办的奥兰尼学校及奥阿厚书院读书受西方资本主义教育。1883 年返回家乡,目睹清吏腐败,深感不满,常加批评。因毁村庙偶像,为豪绅地主所不容,于同年冬往香港。1884 年到 1885 年间,先入拔萃书室、后转移多利书院读书。中法战争后,他打算“以学堂为鼓吹之地,借医术为入世之媒”,于 1886 年入广州博济医院附属南华医学校学医。后又...