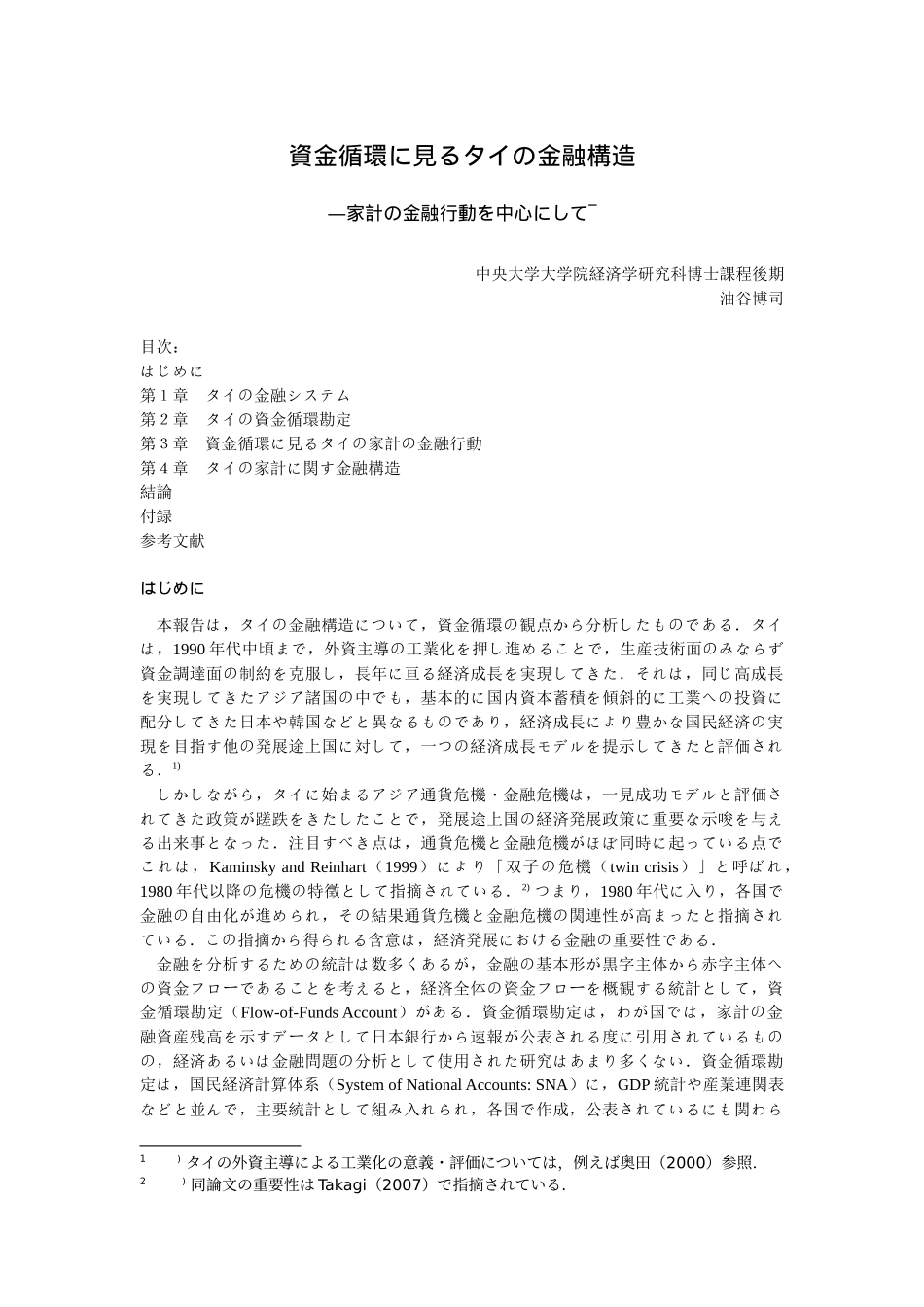

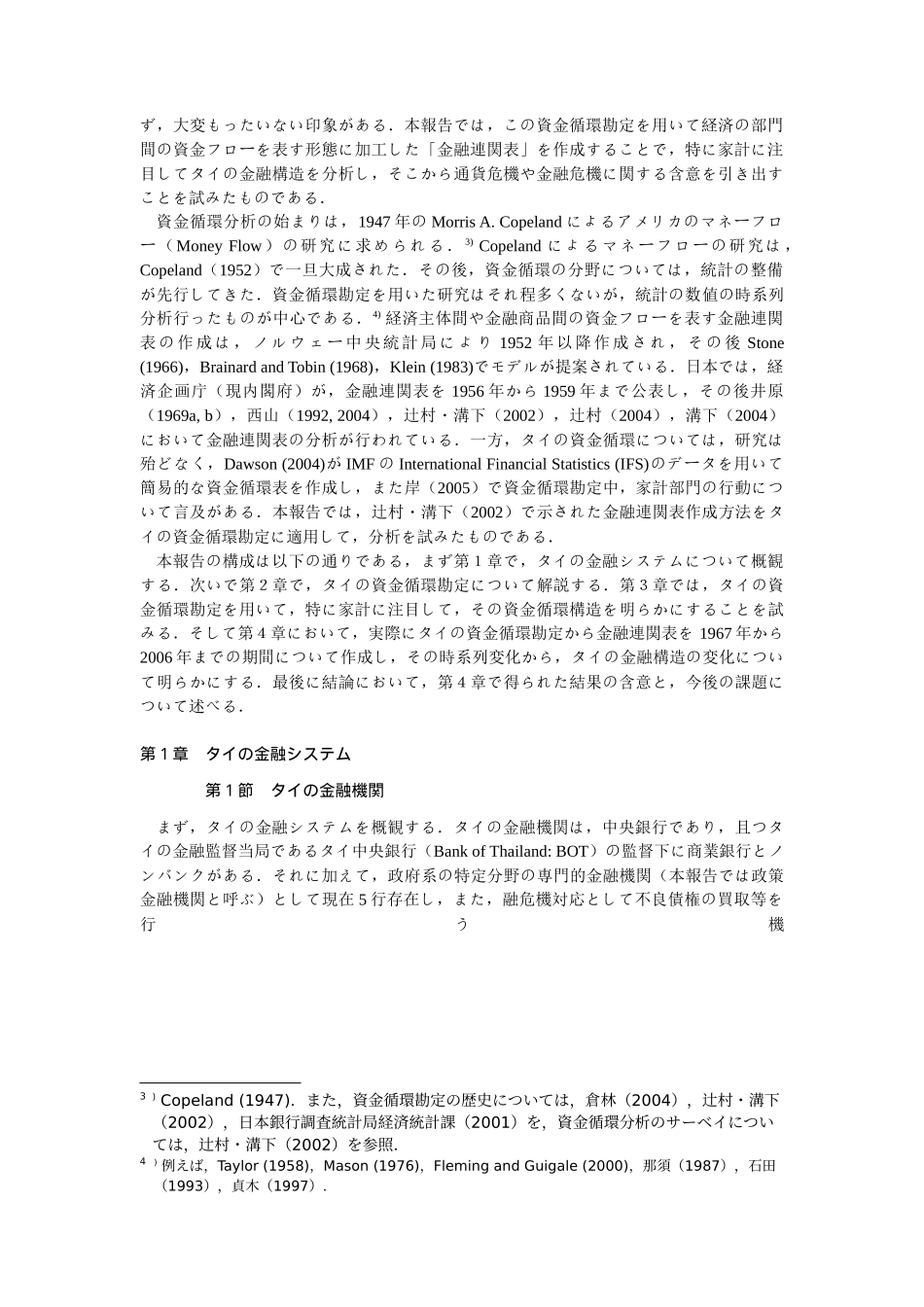

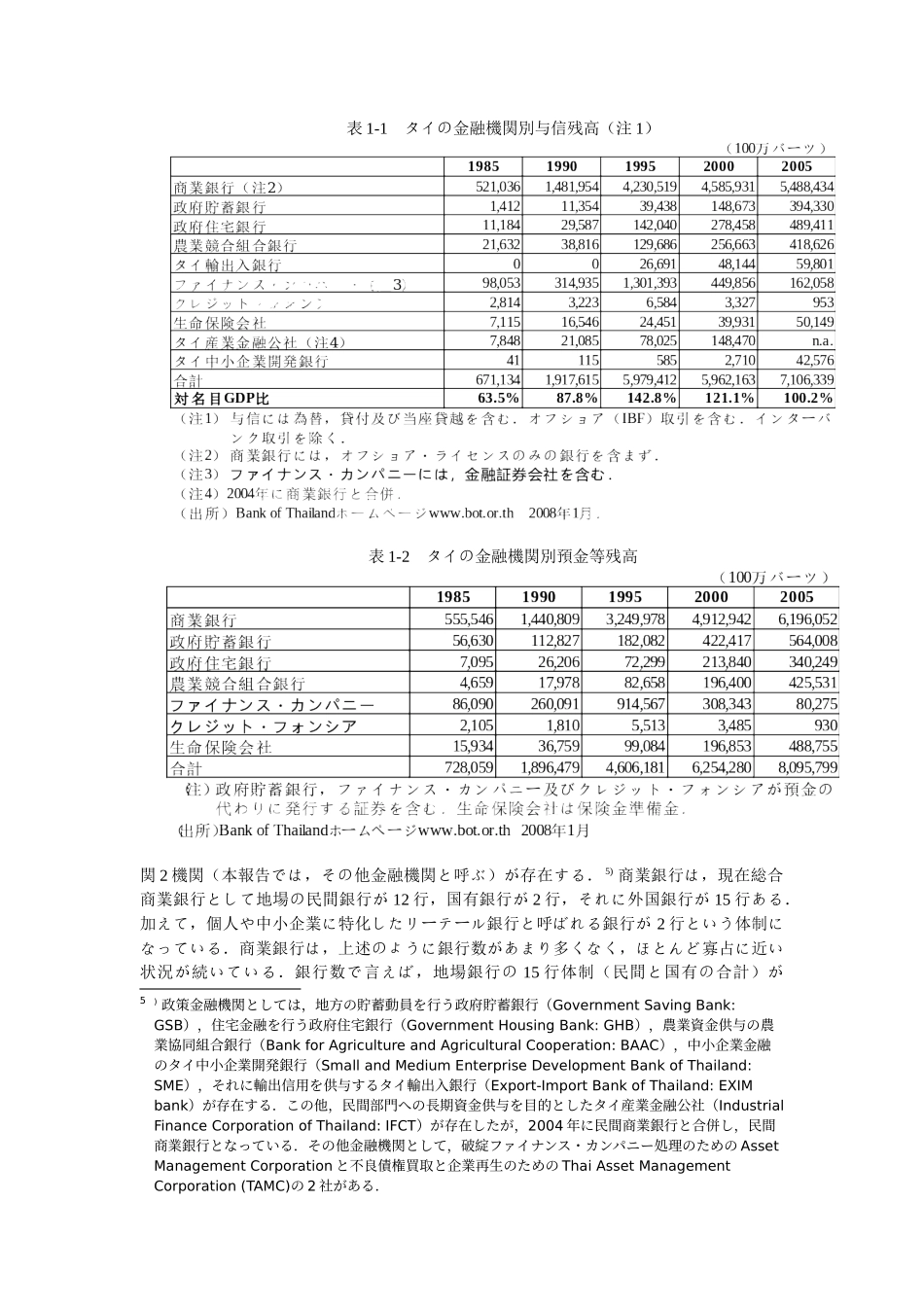

資金循環に見るタイの金融構造―家計の金融行動を中心にして―中央大学大学院経済学研究科博士課程後期油谷博司目次:はじめに第1章 タイの金融システム第2章 タイの資金循環勘定第3章 資金循環に見るタイの家計の金融行動第4章 タイの家計に関す金融構造結論付録参考文献はじめに本報告は,タイの金融構造について,資金循環の観点から分析したものである.タイは,1990 年代中頃まで,外資主導の工業化を押し進めることで,生産技術面のみならず資金調達面の制約を克服し,長年に亘る経済成長を実現してきた.それは,同じ高成長を実現してきたアジア諸国の中でも,基本的に国内資本蓄積を傾斜的に工業への投資に配分してきた日本や韓国などと異なるものであり,経済成長により豊かな国民経済の実現を目指す他の発展途上国に対して,一つの経済成長モデルを提示してきたと評価される.1)しかしながら,タイに始まるアジア通貨危機金融危機は,一見成功モデルと評価さ・れてきた政策が蹉跌をきたしたことで,発展途上国の経済発展政策に重要な示唆を与える出来事となった.注目すべき点は,通貨危機と金融危機がほぼ同時に起っている点でこれは,Kaminsky and Reinhart(1999)により「双子の危機(twin crisis)」と呼ばれ,1980 年代以降の危機の特徴として指摘されている.2) つまり,1980 年代に入り,各国で金融の自由化が進められ,その結果通貨危機と金融危機の関連性が高まったと指摘されている.この指摘から得られる含意は,経済発展における金融の重要性である.金融を分析するための統計は数多くあるが,金融の基本形が黒字主体から赤字主体への資金フローであることを考えると,経済全体の資金フローを概観する統計として,資金循環勘定(Flow-of-Funds Account)がある.資金循環勘定は,わが国では,家計の金融資産残高を示すデータとして日本銀行から速報が公表される度に引用されているものの,経済あるいは金融問題の分析として使用された研究はあまり多くない.資金循環勘定は,国民経済計算体系(System of National Accounts: SNA)に,GDP 統計や産業連関表などと並んで,主要統計として組み入れられ,各国で作成,公表されているにも関わら1) タイの外資主導による工業化の意義・評価については,例えば奥田(2000)参照.2 ) 同論文の重要性は Takagi(2007)で指摘されている.ず,大変もった...