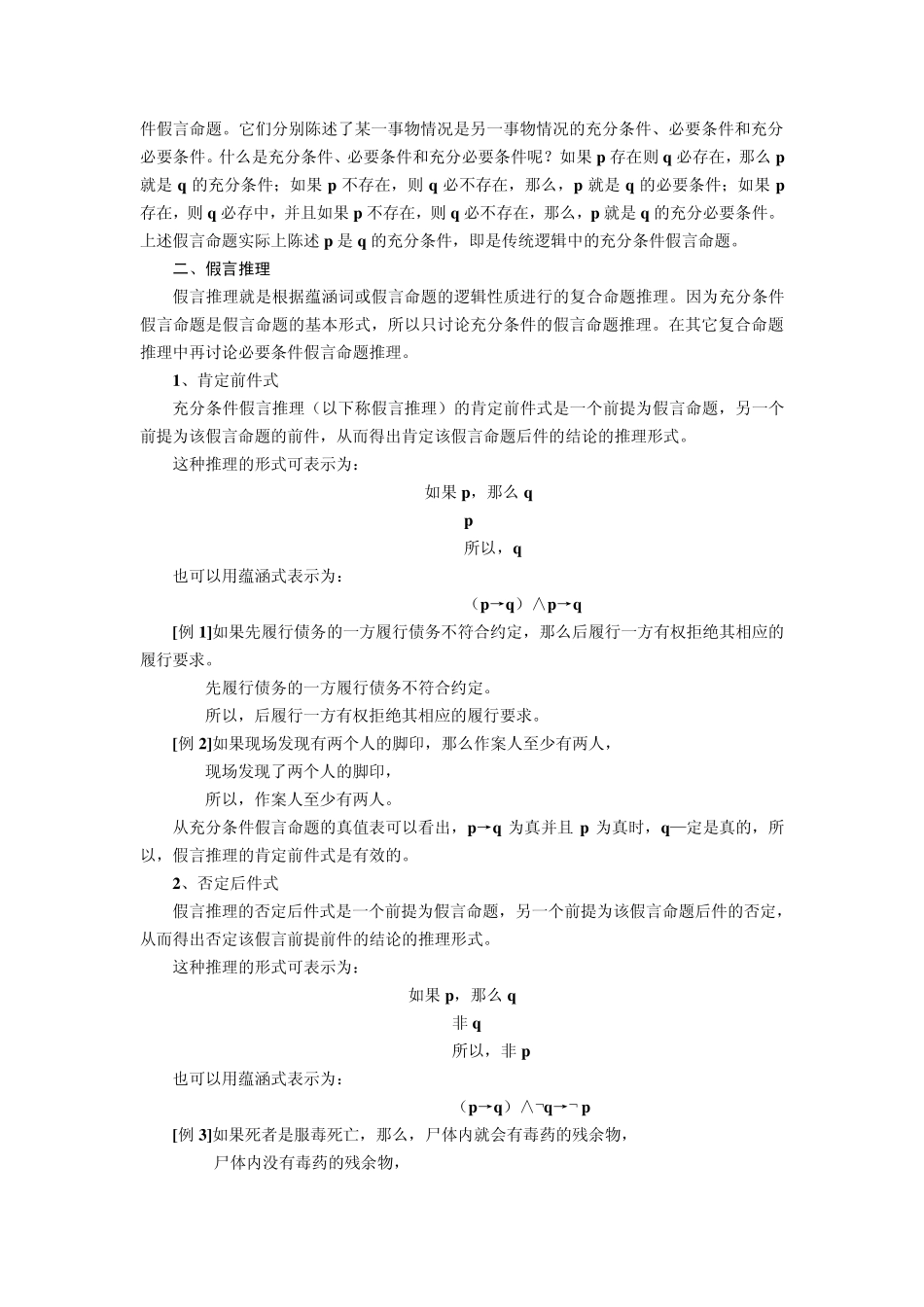

第四节 假言命题及其推理 一、假言命题 假言命题是陈述某一事物情况存在是另一事物情况存在的条件的命题。 [例 1] 如果一个人的行为没有社会危害性,那么就不能认为是犯罪。 [例 2] 如果当事人是在违背自己意愿的情况下签订的合同,那么该合同无效。 [例 3] 只要驳倒了被告的辩解,原告就能胜诉。 假言命题由联结词“如果„„那么„„”和支命题构成。假言命题的逻辑联结词“如果„„那么„„”可以用蕴涵词“→”表示。“如果”后面的支命题称作假言命题的前件,“那么”后面的支命题称作假言命题的后件。在日常用语中,假言命题逻辑联结词的语言形式是多种多样的,除了“如果„„那么„„”外,还有“如果„„则„„”、“假如„„那么„„”、“只要„„就„„”,“„„则„„”等等。 假言命题的形式为:如果 p ,那么 q 。 用蕴涵词表示为:p →q 。 由于假言命题是陈述事物情况之间的条件关系的命题,因此,一个假言命题的真假就只取决于其前件与后件的关系是否确实反映了事物情况之间的条件关系。 假言命题陈述前件蕴涵后件,也就是说,它陈述了前件真时,后件一定是真的。假言命题“p →q ”的逻辑性质可以用真值表表示如下: P q p →q + + + + ― ― ― + + ― ― + 从真值表中可以看出,当 p 真而 q 假时p →q 为假。当 p 真 q 也真,或者 p 假而 q 真,或者 p 假 q 也假时,p →q 都是真的。如上述[例 1],如果事实上一个人的行为没有社会危害性,而却被认为有罪,那么这个假言命题就是假的。若不是这样,而是事实上某人的行为没有社会危害性并且不认为是犯罪,或某人的行为有社会危害性而被认为是犯罪,或者某人的行为有社会危害性而不认为是犯罪,这个假言命题都是真的。 需要指出的是,逻辑学虽然只从形式方面研究命题的真假性质,但在假言命题中,如果只考虑前、后件的真值关系,而不考虑前、后件的内容联系,那么就会出现前、后件没有内容上的联系,只是形式上正确的假言命题,这种假言命题被称为蕴涵怪论。 [例 1]如果刑法是程序法,那么民法是实体法。 [例 2]如果一个 10 周岁的儿童有选举权,那么某甲应该被判死刑。 [例 1]中,前件“刑法是程序法”事实上是假的。[例 2]中前件“一个 10 岁的儿童选举权”事实上也是假的。根据充分条件假言命题的逻辑性质可知,凡前件假,无论后件真假如何,该假言命题总是真的。因此[例 1]、[例 2]为真的假言...