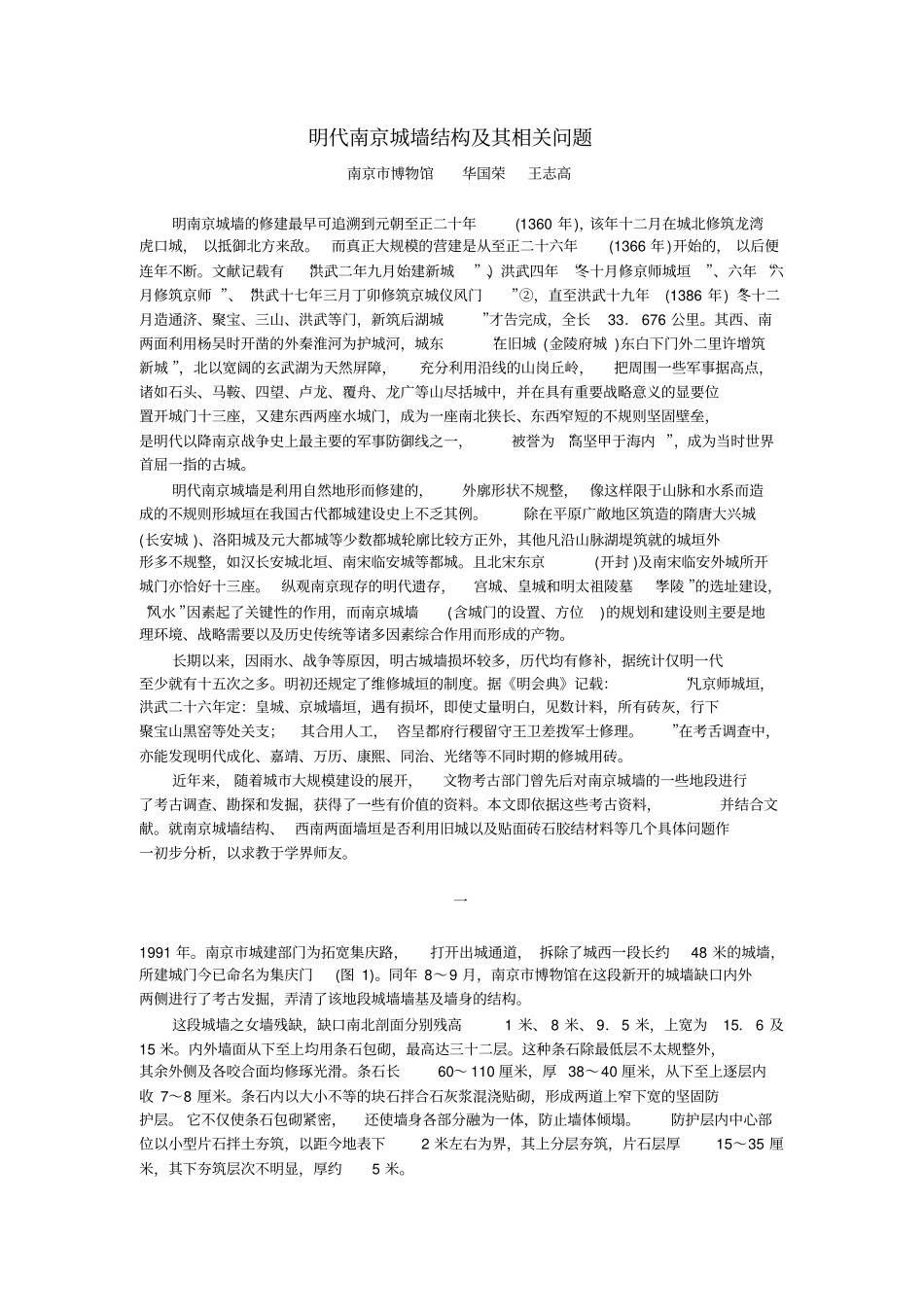

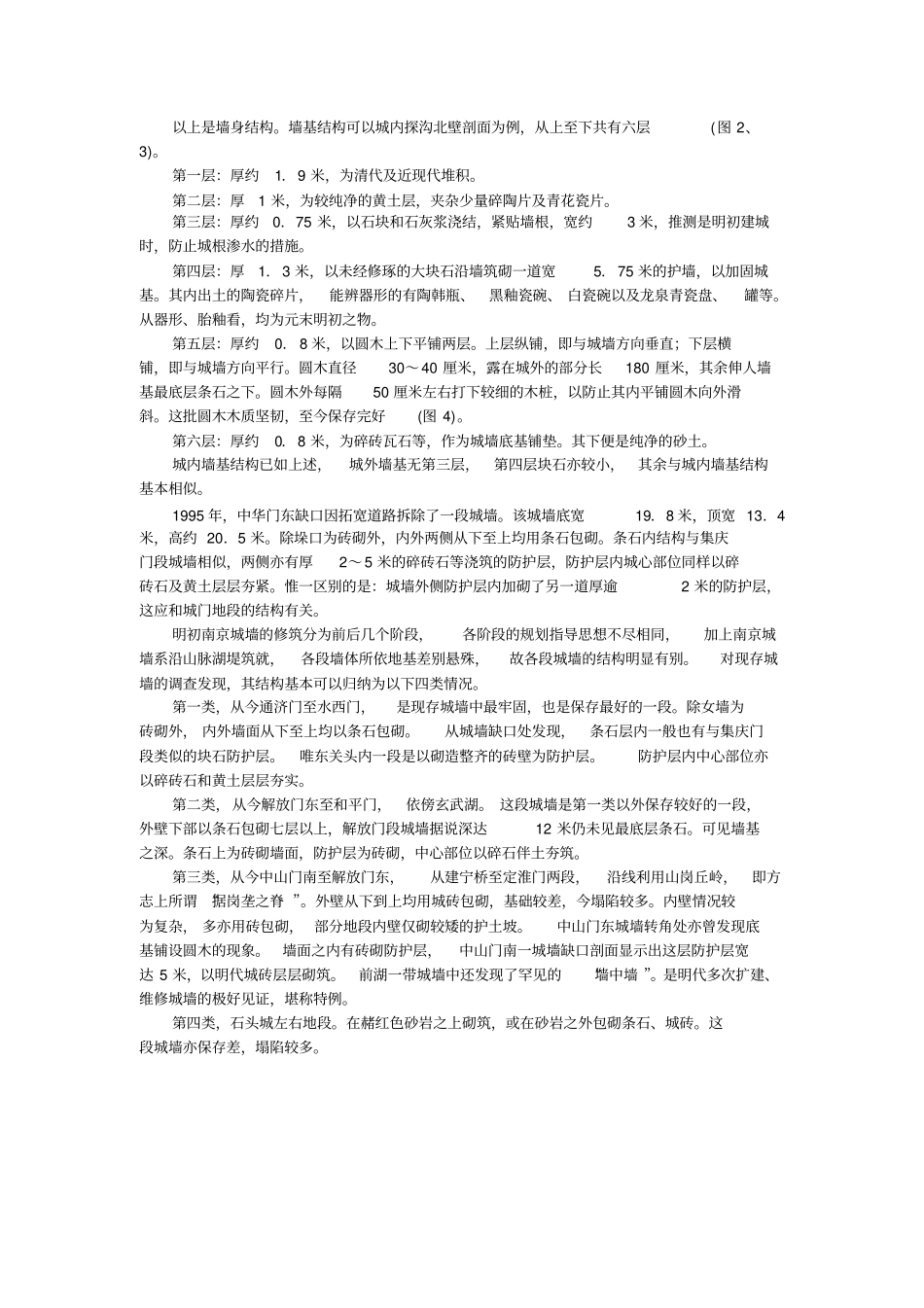

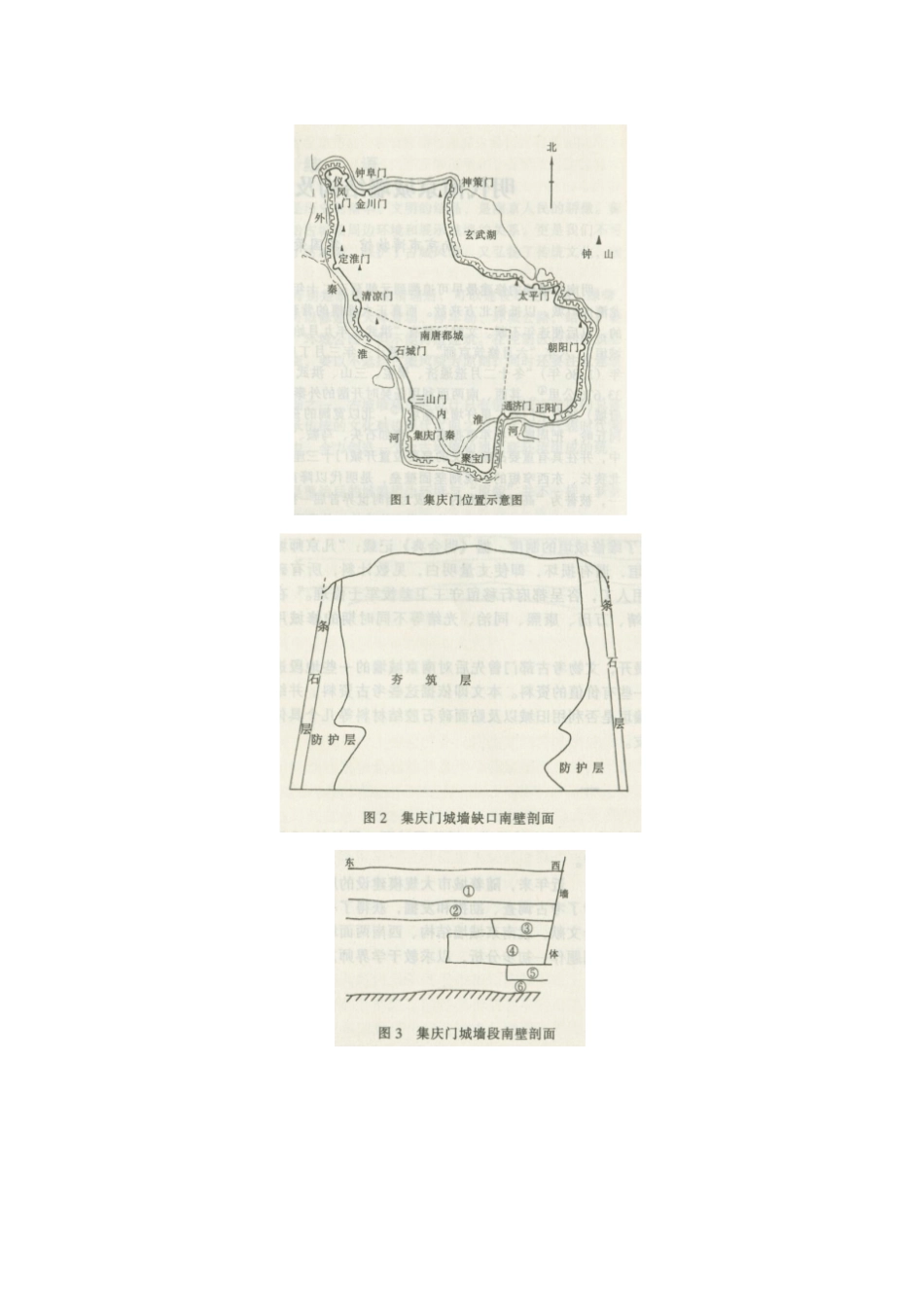

明代南京城墙结构及其相关问题南京市博物馆华国荣王志高明南京城墙的修建最早可追溯到元朝至正二十年(1360 年),该年十二月在城北修筑龙湾虎口城, 以抵御北方来敌。而真正大规模的营建是从至正二十六年(1366 年)开始的, 以后便连年不断。文献记载有“洪武二年九月始建新城”)、洪武四年 “冬十月修京师城垣”、六年 “六月修筑京师 ”、“洪武十七年三月丁卯修筑京城仪风门”②,直至洪武十九年(1386 年) “冬十二月造通济、聚宝、三山、洪武等门,新筑后湖城”才告完成,全长33. 676 公里。其西、南两面利用杨吴时开凿的外秦淮河为护城河,城东“在旧城 (金陵府城 )东白下门外二里许增筑新城 ”,北以宽阔的玄武湖为天然屏障,充分利用沿线的山岗丘岭,把周围一些军事据高点,诸如石头、马鞍、四望、卢龙、覆舟、龙广等山尽括城中,并在具有重要战略意义的显要位置开城门十三座,又建东西两座水城门,成为一座南北狭长、东西窄短的不规则坚固壁垒,是明代以降南京战争史上最主要的军事防御线之一,被誉为 “高坚甲于海内 ”,成为当时世界首屈一指的古城。明代南京城墙是利用自然地形而修建的,外廓形状不规整, 像这样限于山脉和水系而造成的不规则形城垣在我国古代都城建设史上不乏其例。除在平原广敞地区筑造的隋唐大兴城(长安城 )、洛阳城及元大都城等少数都城轮廓比较方正外,其他凡沿山脉湖堤筑就的城垣外形多不规整,如汉长安城北垣、南宋临安城等都城。且北宋东京(开封 )及南宋临安外城所开城门亦恰好十三座。 纵观南京现存的明代遗存,宫城、皇城和明太祖陵墓“孝陵 ”的选址建设,“风水 ”因素起了关键性的作用,而南京城墙(含城门的设置、方位)的规划和建设则主要是地理环境、战略需要以及历史传统等诸多因素综合作用而形成的产物。长期以来,因雨水、战争等原因,明古城墙损坏较多,历代均有修补,据统计仅明一代至少就有十五次之多。明初还规定了维修城垣的制度。据《明会典》记载:“凡京师城垣,洪武二十六年定:皇城、京城墙垣,遇有损坏,即使丈量明白,见数计料,所有砖灰,行下聚宝山黑窑等处关支;其合用人工, 咨呈都府行稷留守王卫差拨军士修理。”在考舌调查中,亦能发现明代成化、嘉靖、万历、康熙、同治、光绪等不同时期的修城用砖。近年来, 随着城市大规模建设的展开,文物考古部门曾先后对南京城墙的一些地段进行了考古调查、勘探和发掘,获得了一些有价值的资料。本文即依据这些考古资...