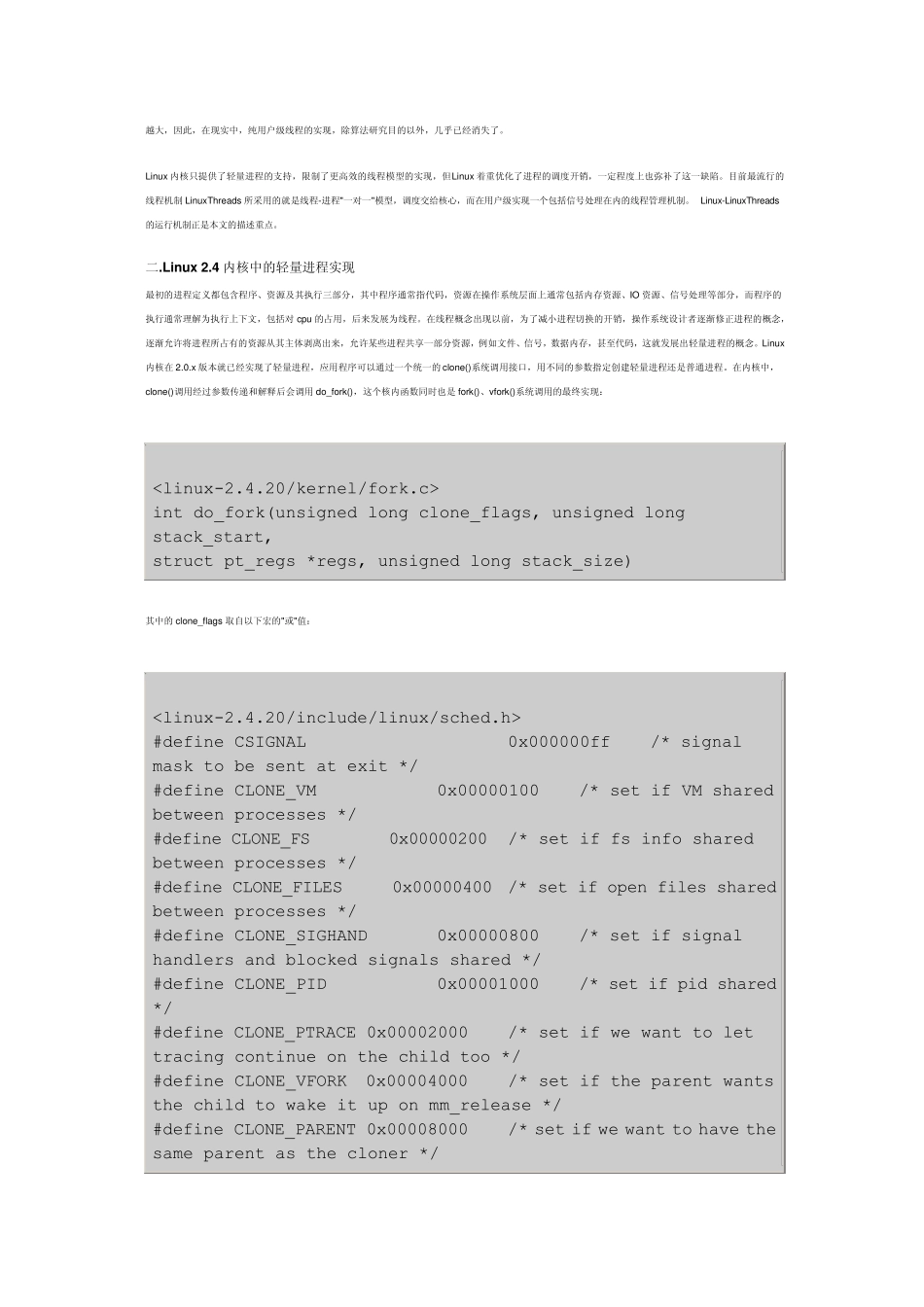

Linux 线程实现机制分析 杨沙洲 国防科技大学计算机学院 2003 年 5 月 19 日 自从多线程编程的概念出现在 Linux 中以来,Linux 多线应用的发展总是与两个问题脱不开干系:兼容性、效率。本文从线程模型入手,通过分析目前 Linux 平台上最流行的 LinuxThreads 线程库的实现及其不足,描述了 Linux 社区是如何看待和解决兼容性和效率这两个问题的。 一.基础知识:线程和进程 按照教科书上的定义,进程是资源管理的最小单位,线程是程序执行的最小单位。在操作系统设计上,从进程演化出线程,最主要的目的就是更好的支持 SMP 以及减小(进程/线程)上下文切换开销。 无论按照怎样的分法,一个进程至少需要一个线程作为它的指令执行体,进程管理着资源(比如 cpu、内存、文件等等),而将线程分配到某个cpu 上执行。一个进程当然可以拥有多个线程,此时,如果进程运行在SMP机器上,它就可以同时使用多个cpu 来执行各个线程,达到最大程度的并行,以提高效率;同时,即使是在单 cpu 的机器上,采用多线程模型来设计程序,正如当年采用多进程模型代替单进程模型一样,使设计更简洁、功能更完备,程序的执行效率也更高,例如采用多个线程响应多个输入,而此时多线程模型所实现的功能实际上也可以用多进程模型来实现,而与后者相比,线程的上下文切换开销就比进程要小多了,从语义上来说,同时响应多个输入这样的功能,实际上就是共享了除 cpu 以外的所有资源的。 针对线程模型的两大意义,分别开发出了核心级线程和用户级线程两种线程模型,分类的标准主要是线程的调度者在核内还是在核外。前者更利于并发使用多处理器的资源,而后者则更多考虑的是上下文切换开销。在目前的商用系统中,通常都将两者结合起来使用,既提供核心线程以满足 smp 系统的需要,也支持用线程库的方式在用户态实现另一套线程机制,此时一个核心线程同时成为多个用户态线程的调度者。正如很多技术一样,"混合"通常都能带来更高的效率,但同时也带来更大的实现难度,出于 "简单"的设计思路,Linux 从一开始就没有实现混合模型的计划,但它在实现上采用了另一种思路的"混合"。 在线程机制的具体实现上,可以在操作系统内核上实现线程,也可以在核外实现,后者显然要求核内至少实现了进程,而前者则一般要求在核内同时也支持进程。核心级线程模型显然要求前者的支持,而用户级线程模型则不一定基于后者实现。这种差异,正如前所述,是两种分类方...