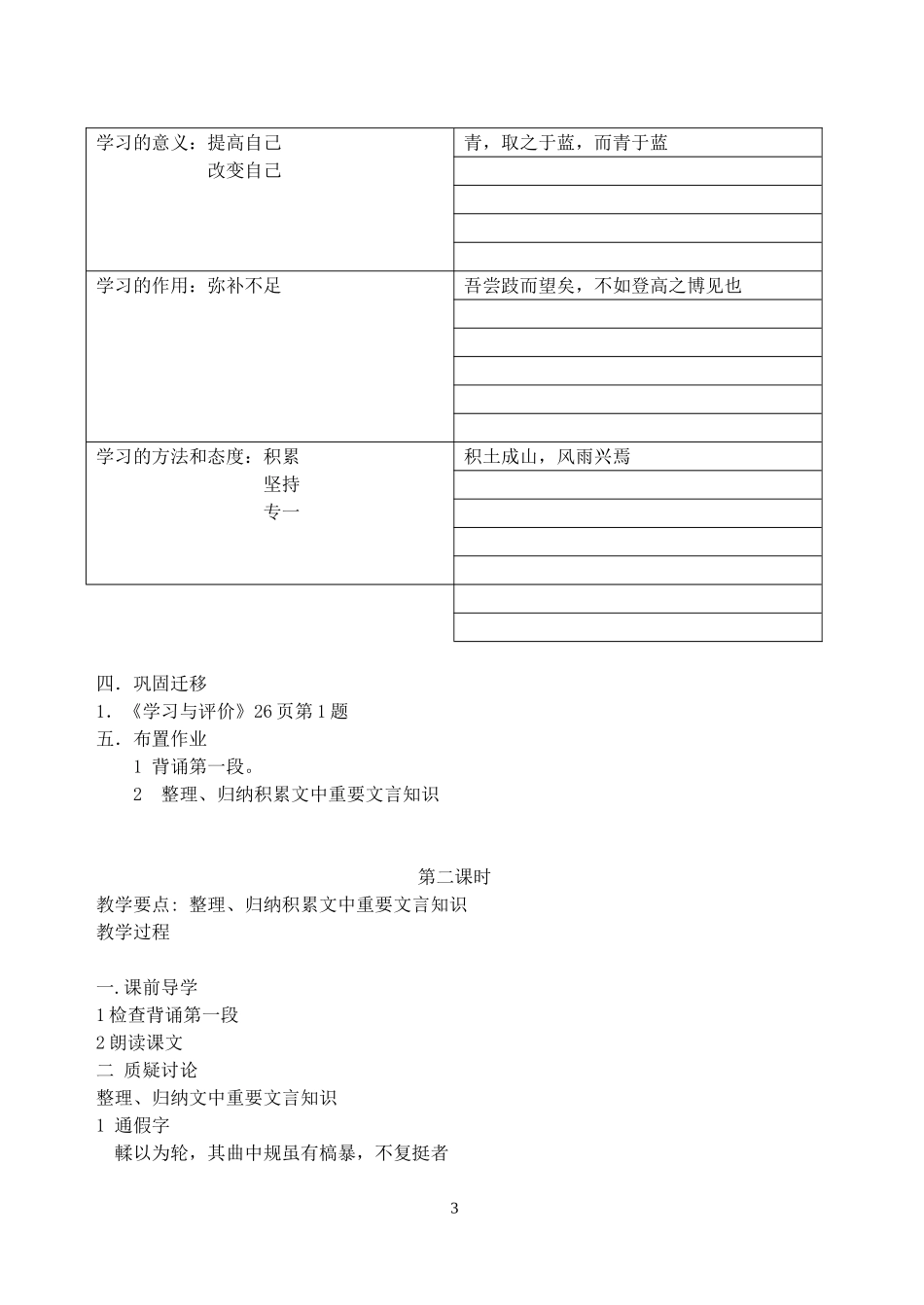

《劝学》教案(初稿)主备人:吴红梅审核人:张丽丽总第5-7课时教学目标知识与技能1.了解作者荀子及其观点.2.掌握重点实词虚词的意义和用法.3.了解设喻和正反对比过程与方法1阅读文章,能够理解文章所蕴含的内涵。2学生能在活动体验中增强自我的质疑意识和具体分析问题的能力情感态度和价值观1.借鉴荀子有关学习的意义和学习态度的论述。2.树立尊师重教的思想,培养谦虚好学的风气,树立正确的学习态度教学重点和难点1重点文言字词的理解和翻译,2设喻的作用3文章的说理过程和方法课时安排:3课时教学过程第一课时教学要点:熟读课文,整体把握结构教学过程一课前导学1.导课学无止境。学习是不可以停止的.这个观点著名的儒家代表人物荀子早在几千年前就给我们提出来了.那么他是怎样向人们论证这个观点的今天咱们就学习荀子的《劝学》板书2.解题。《劝学》的“劝”统领全篇,是什么意思?“劝告”?是“劝勉”。而在现代汉语中,“劝”,解释为“劝阻”,词义已经转移了。作者在这篇以《劝学》为题目的文章中,勉励人们要不停止地坚持学习,只有这样才能增长知识,发展才能,培养高尚的品德。3.作者介绍(结合注释①)。荀子(约公元前313一前238)名况字卿,战国末期赵国人,曾游学于齐,当过楚国兰陵令。后来失官居家著书,死后葬于兰陵。1荀子是我国古代的思想家、教育家,是先秦儒家最后的代表,朴素唯物主义思想集大成者。韩非和李斯都是他的学生。他反对迷信天命鬼神,肯定自然规律是不以人们意志为转移的,并提出“制天命而用之”的人定胜天的思想。他强调教育和礼法的作用,主张治理天下既要靠“法制”,又要重视教化兼用“礼”治,强调“行”对于“知”的必要性和后天学习的重要性,认为后天环境和教育可以改变人的本性。荀子的著作有《荀子》二十卷。该书由《论语》、《孟子》的语录体,发展为有标题的论文,标志着古代说理文的进一步成熟。他的散文说理透彻、语言质朴、多排比句,又善用比喻。《劝学》是《荀子》的第一篇。本文是原文前几段的节录。二质疑讨论1.注音其曲()中()规砺()参()省()骐骥()跬()步驽马锲()而不舍契()约舟楫()2.朗读课文,注意停顿.培养语感教师作朗读提示:为了突出强调,有时需重读,有时还需读后稍作停顿。例,第一段:“学不可以已”,应重读“学”“不”“已”,并且“学”后稍作停顿,即:“学/不可以已”,以下要根据文意自己确定重读,停顿情况。第四段,应注意一组一组的对比句,要把两种截然不同的方法和态度读出来——严格按标点符号的停顿来读。3.再读课文,讨论、分析全文的思路结构:本文的中心论点是什么?作者是从哪几个方面来阐述这个观点的?三反馈矫正引导学生讨论分析,教师总结、点拨:本文的中心论点是“学不可以已”。就是学习不可以停止,不可以放松,不可以半途而废。这一中心论点,是从学习的意义、学习的作用、学习的方法和态度三个方面来论述的。课文一开头提出“学不可以已”这一论点后,接着从三个角度展开论述:在第二段中,学习可以使人“知明而行无过’,说明学习具有重大的意义,从而证明“学不可以已”的论点是正确的。第三段,学习使本性与一般人没有差别的人成为君子,说明学习具有重大的作用,证明“学不可以已”的论点是正确的。第四段,学习应持注重积累、持之以恒、专心致志的方法和态度,半途停止是不会学好的,只有“学而不已”才能成功,从而证明“学不可以已”的论点是正确的。(2)结合板书,引导学生理清全文思路结构。组内讨论,全班交流,教师归纳板书:中心论点:学不可以已分论点比喻句2学习的意义:提高自己改变自己青,取之于蓝,而青于蓝学习的作用:弥补不足吾尝跂而望矣,不如登高之博见也学习的方法和态度:积累坚持专一积土成山,风雨兴焉四.巩固迁移1.《学习与评价》26页第1题五.布置作业1背诵第一段。2整理、归纳积累文中重要文言知识第二课时教学要点:整理、归纳积累文中重要文言知识教学过程一.课前导学1检查背诵第一段2朗读课文二质疑讨论整理、归纳文中重要文言知识1通假字輮以为轮,其曲中规虽有槁暴,不复挺者3则知明而行无过矣君子生非异也2词类活用①动词的...