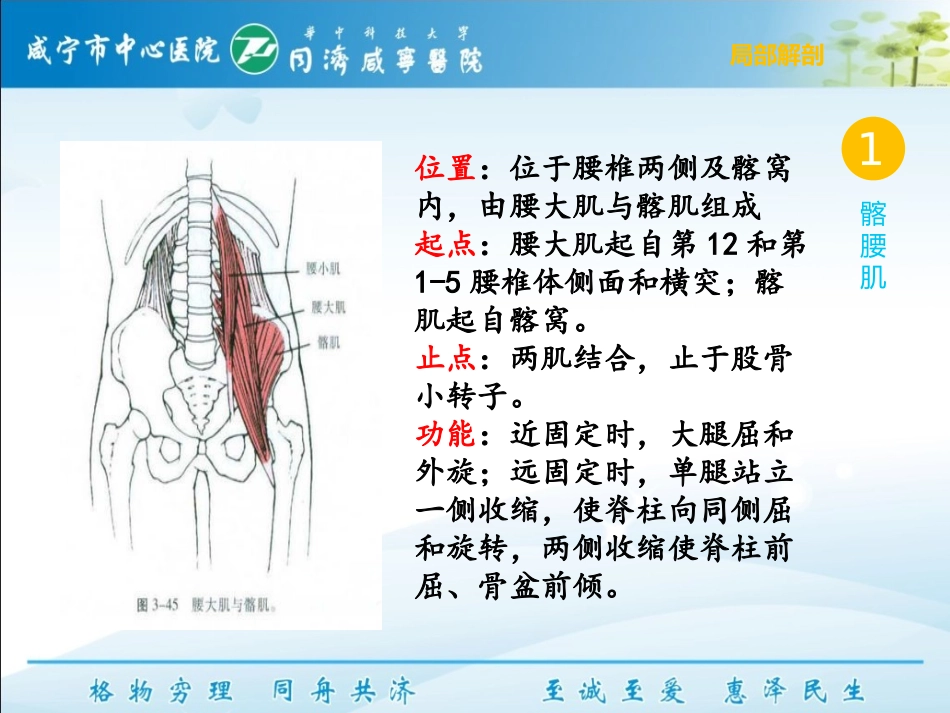

下交叉综合征张欢局部解剖1髂腰肌位置:位于腰椎两侧及髂窝内,由腰大肌与髂肌组成起点:腰大肌起自第12和第1-5腰椎体侧面和横突;髂肌起自髂窝。止点:两肌结合,止于股骨小转子。功能:近固定时,大腿屈和外旋;远固定时,单腿站立一侧收缩,使脊柱向同侧屈和旋转,两侧收缩使脊柱前屈、骨盆前倾。局部解剖2竖脊肌位置:位于背部正中线两侧,由棘肌、最长肌和髂肋肌构成。为脊柱的强大伸肌。起点:骶骨背面、髂嵴后部、腰椎棘突和胸腰筋膜。止点:颈、胸椎的棘突与横突、颞骨乳突和肋角功能:下固定时,一侧收缩使脊柱向同侧屈,两侧收缩,使头和脊柱伸,并协助呼吸。局部解剖3臀大肌位置:位于骨盆后外侧,臀部皮下。起点:髂骨翼外面及骶、尾骨背面。止点:臀肌粗隆和髂胫束功能:维持人体直立。攀登、斜坡跑和上楼梯时起着较大的作用。局部解剖4腹部肌群腹部肌群主要包括腹直肌、腹外斜肌、腹内斜肌与腹横机。位于胸廓下缘与骨盆之间,形成腹前壁。局部解剖4腹直肌位置:腹前壁正中线两侧起点:耻骨上缘止点:第5-7肋软骨前面及胸骨剑突功能:上固定时,两侧收缩骨盆后倾;下固定时,一侧收缩使脊柱向同侧屈,两侧收缩使脊柱前屈;降肋拉胸廓向下,协助呼气。局部解剖4腹外斜肌位置:腹前外侧壁浅层起点:下8肋骨外侧面止点:髂嵴、耻骨结节及白线。功能:上固定时,两侧收缩骨盆后倾;下固定时,一侧收缩使脊柱向同侧屈,并向对侧回旋;两侧收缩下拉胸廓,呼气,使脊柱屈。局部解剖4腹内斜肌位置:腹外斜肌深层起点:胸腰筋膜、髂嵴及腹股沟韧带外侧2/3。止点:下3肋及白线。功能:上固定时,两侧收缩骨盆后倾;下固定时,一侧收缩使脊柱向同侧屈和回旋;两侧收缩使脊柱前屈。局部解剖4腹横机位置:腹内斜肌深层起点:下6肋骨内面、胸腰筋膜、髂嵴和腹股沟韧带外侧止点:白线功能:维持腹压交叉综合征•交叉综合征是指身体状态偏离正常状态的症状。“交叉”是指指导姿态偏离的强弱肌肉呈十字交叉排列。“综合征”是指偏离的状态多于两项特征。下交叉综合征定义:也被称作远端或骨盆交叉综合征,由肌肉系统的失平衡而引起的骨盆及下肢的运动链受损而导致的症候群,常会累及下腰部、骨盆、髋、膝及踝关节。下交叉综合征根据其临床中表现的姿势变化可分为两种类型:A型在姿势上的表现为轻度的屈髋和屈膝、骨盆前倾、腰椎前凸增加;B型涉及下背部,腰椎前凸减小,胸椎代偿性过度后凸甚至驼背,头部过度向前牵引,膝关节过伸,以维持身体重心。机制•肌肉牵掣异常•方向盘理论•交互抑制•重力线改变•肌肉失衡模式•核心肌群稳定性破坏肌肉牵掣异常高张力性姿势性肌肉与无力性相位性肌肉以腰椎为中心呈前后上下的交叉,在LCS中出现特殊体位变化包括骨盆前倾,腰椎前凸增加,腰椎侧移,小腿外旋,膝关节过伸。如果腰椎前凸明显,则主要表现为骨盆前倾,即A型LCS;如果腰椎生理曲度前凸较小,且代偿到胸椎,则胸腰背部肌肉失衡占主导地位,即B型LCS。方向盘理论以髂腰肌为主的屈髋肌群和竖脊肌所形成的一对力偶就像转动方向盘一样共同作用将骨盆向前旋转,因此当屈髋肌和竖脊肌过度紧张就会造成髋关节过度屈曲,腰椎前凸增加,胸椎代偿性后凸增加。以臀大肌为主的伸髋肌群和以腹直肌为主的屈髋肌群所构成的一对力偶像反向转动方向盘一样共同作用将骨盆向后旋转,因此骨盆的适度后倾可以减小腰椎的前凸及因腰椎前凸所产生的向前的剪力,可以通过增加骨盆的后倾来改善腰背痛的症状交互抑制交互抑制:即当神经对一块肌肉的控制增强,就会自然抑制对这块肌肉的拮抗肌的控制。长期久坐患者,因髋关节长时间屈曲导致髂腰肌处于紧张短缩状态,而臀肌又因长期坐位基本处于松弛状态。在LCS中髂腰肌的募集增强并其短缩,减少对于其拮抗肌(臀大肌)的控制。腹部肌群被拉长,控制变弱,神经对于其拮抗肌(竖脊肌)控制则增强人体因髂腰肌和竖脊肌短缩紧张,臀大肌和腹部肌群相对松弛,出现一种特殊的姿势,即挺腹、屈髋、臀下垂—下交叉体态重力线改变人的异常体态对于脊柱的负荷有较大影响,在腰段表现为:站立位时,躯干的重力线多位于脊柱前方(多在第4腰椎的腹侧),为维持脊柱力学平衡,...