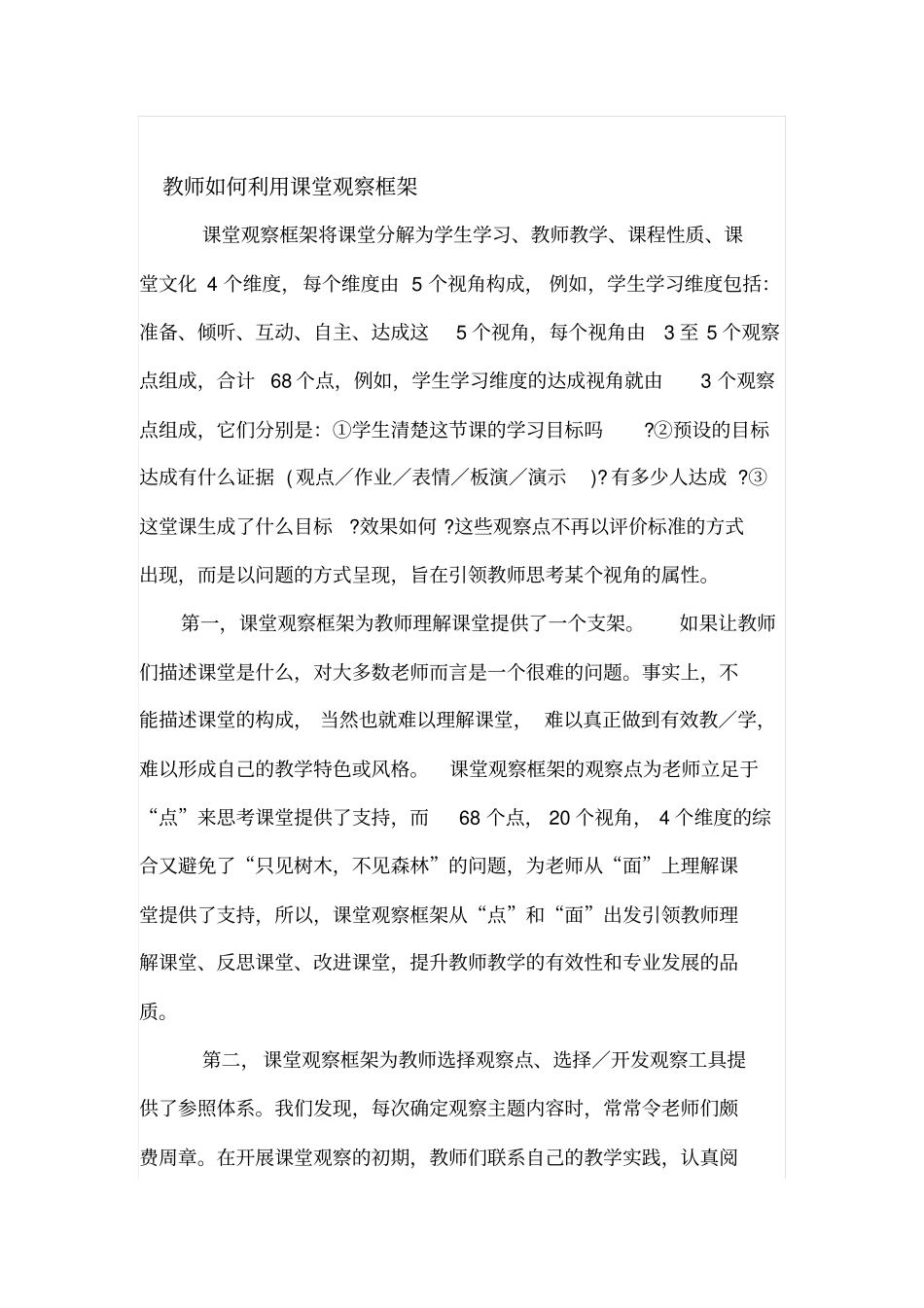

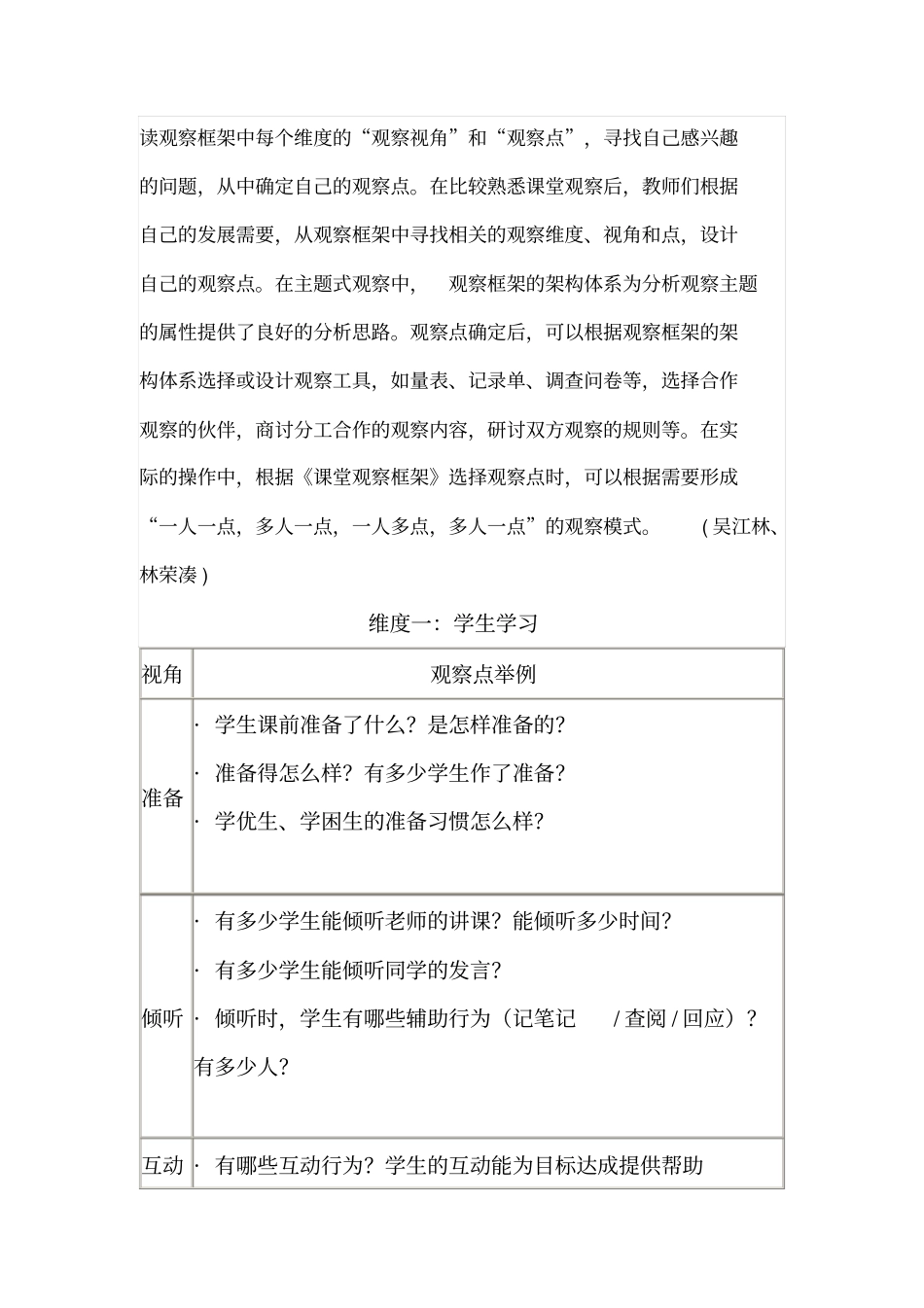

课堂观察框架及观察点为什么将课堂观察框架设计为四个维度要观察课堂,首先必须解构课堂。课堂涉及的因素很多,需要有一个简明、科学的观察框架作为具体观察的“抓手”或“支架”,否则将使观察陷入随意、 散乱。我们尝试从四个维度: 学生学习、教师教学、课程性质和课堂文化构建课堂观察框架。学生学习维度主要关注怎么学或学得怎样的问题,学生是课堂学习活动的主体, 他们是课堂学习的积极参与者、主动建构者,学生的有效学习是课堂成败的决定性因素。教师教学维度主要关注怎么教的问题,教师是课堂教学的组织者、引导者、促进者,教师灵活运用各种教学资源、教学方式等教学行为在很大程度上影响着课堂教学的有效性。课程性质维度主要指的是教和学的内容是什么的问题,它是师生在课堂中共同面对的教与学的客体。三者之间,学生学习和教师教学通过课程发生联系;在整个互动、对话、交往的过程中形成了课堂文化。因此,课堂文化具有整体性,关注的是整个课堂怎么样的问题,是课堂中各要素多重对话、互相交织、彼此渗透形成的一个场域。四维框架的设计分别针对于(1) 学生在课堂中是怎样学习的?是否有效 ?(2) 教师是如何教的 ?哪些主要行为是适当的?(3) 这堂课是什么课 ?学科性表现在哪里 ?(4) 我在该课堂呆了40 或 45 分钟,我的整体感受如何?这四个问题恰可通过课堂观察的四维框架的使用得到回答。教师如何利用课堂观察框架课堂观察框架将课堂分解为学生学习、教师教学、课程性质、课堂文化 4 个维度,每个维度由 5 个视角构成, 例如,学生学习维度包括:准备、倾听、互动、自主、达成这5 个视角,每个视角由3 至 5 个观察点组成,合计 68 个点,例如,学生学习维度的达成视角就由3 个观察点组成,它们分别是:①学生清楚这节课的学习目标吗?②预设的目标达成有什么证据 ( 观点/作业/表情/板演/演示)? 有多少人达成 ?③这堂课生成了什么目标?效果如何 ?这些观察点不再以评价标准的方式出现,而是以问题的方式呈现,旨在引领教师思考某个视角的属性。第一,课堂观察框架为教师理解课堂提供了一个支架。如果让教师们描述课堂是什么,对大多数老师而言是一个很难的问题。事实上,不能描述课堂的构成, 当然也就难以理解课堂, 难以真正做到有效教/学,难以形成自己的教学特色或风格。课堂观察框架的观察点为老师立足于“点”来思考课堂提供了支持,而68 个点, 20 个视角, 4 个维度的综合又避免了“只...