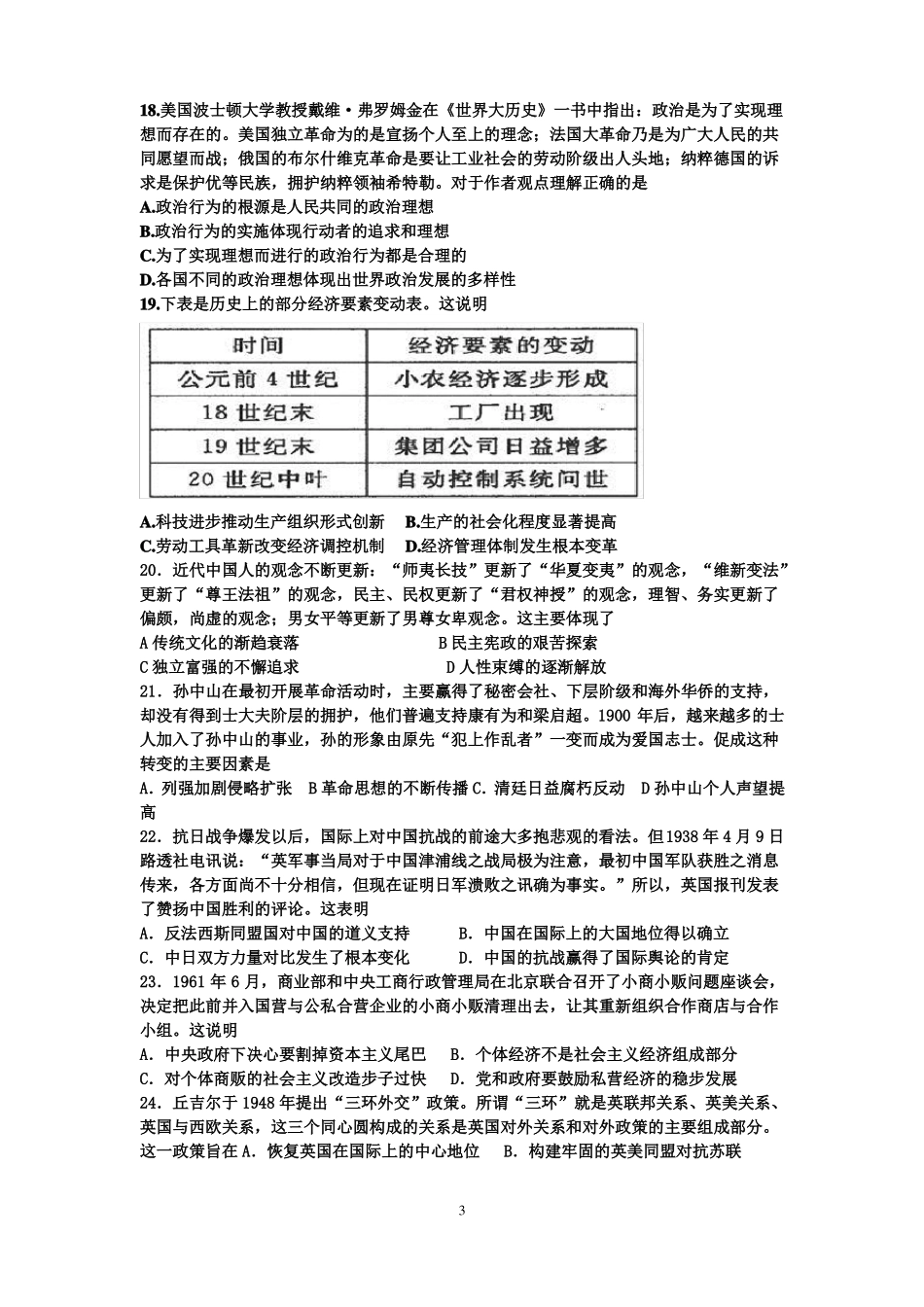

2017 年该考历史模拟测试一、选择题(每题 2 分共 48 分)1.中国古代社会有“出妇之道”:女儿出嫁后,娘家的户口、土地、生活用品一律清除;不能继承娘家财产;改姓氏;不在传统伦理的三族(父族、母族、妻族)中;若一个家族因罪连坐,嫁出去的姑娘也不必受牵连。对以上现象理解最准确的是A.古代社会重男轻女B.三纲五常束缚女性C.妇女家庭地位低下 D.宗法观念根深蒂固2.商周时期的“王”是各部落拥戴的“共主”,形成的是家(卿)—国(诸侯)—天下的政治体系。春秋战国时期的统治者们纷纷推行郡县制,并以君主直接任免官吏的方式来管理行政与地方事务。这反映了A.等级制度更加森严B.封建领主制向封建地主制转变C.部落联盟向国家权威转变D.血缘组织向领土国家转变3.“术者,因任面授官,循名而责实,操杀生之柄,课群臣之能者也。此人主之所执也。法者,宪令著于宫府,刑罚必于民心,赏存乎慎法,而罚加乎奸令者也。此臣之所师也。”这一主张的主要影响是A.有利于保护小农经济B.确立了法家主导地位C.有利于加强君主专权D.确立了依法治国理念4.社会经济困境特别考验政府的执政能力。管子认为:人君应“视国羡(剩余、丰富)不足而御其财物。谷贱则以币予食,布帛贱则以币予衣。”唐朝宰相刘晏也认为:“灾沴之乡,所乏粮耳……(政府)多出菽粟,恣之粜运,散入村闾”。他们共同强调A.政府提供补贴以减少农业震荡B.国家干预经济以消灭经济危机C.调整市场供给以稳定经济D.增加粮食生产以弱化市场矛盾5.清代学者戴震认为“天理者,节其欲而不穷人欲也。……圣人之道,使天下无不达之情,求遂其欲而天下治。后儒不知情之至于纤微无憾,是谓理,而其所无理者,同于酷吏之所谓法。酷吏以法杀人,后儒以理杀人,浸浸乎舍法而论理,死矣,更无可救矣。”材料A.否认“天理”的存在B.认为“理”“欲”相统一C.具有朴素唯物主义色彩D.体现了早期民主启蒙思想6.苏格拉底在被处死前说:“好人无论是生前死后都不至于吃亏,神总是关怀他……分手的时候到了,我去死,你们去活,谁的去路好,唯有神知道。”材料A.表明了坚定不移的宗教信仰B.反映了对道德和生命的思考C.说明了雅典民主政治的衰落D.体现了追求永生的终极目标7. 郭嵩焘是中国近代第一位驻外使节,他曾说“(西人)以信义相先,尤重邦交之谊。……其构兵中国,犹辗转据礼争辩,持重而后发。……处今日之势,唯有倾诚以与各国相接,舍是无能自立者。”材料反映了郭嵩焘A....