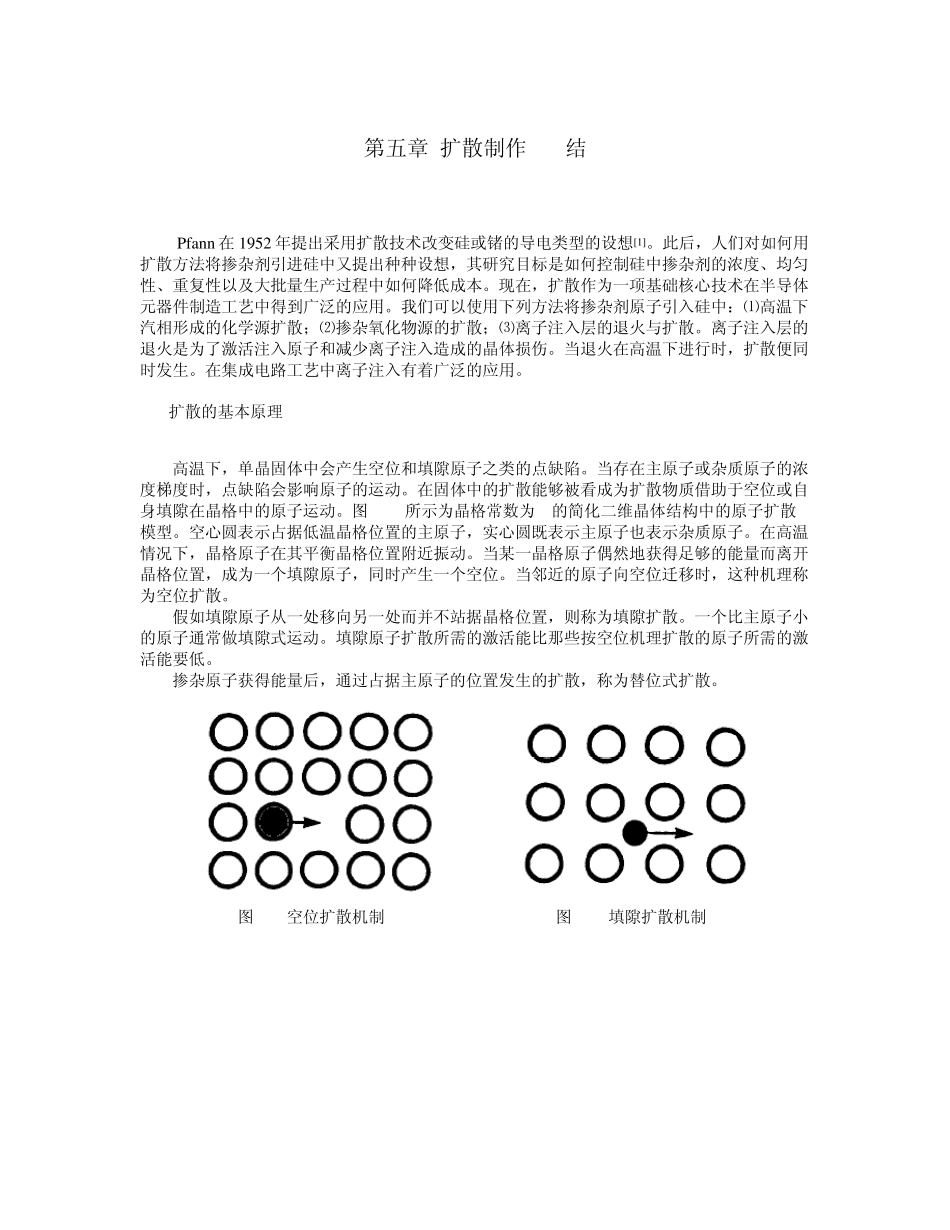

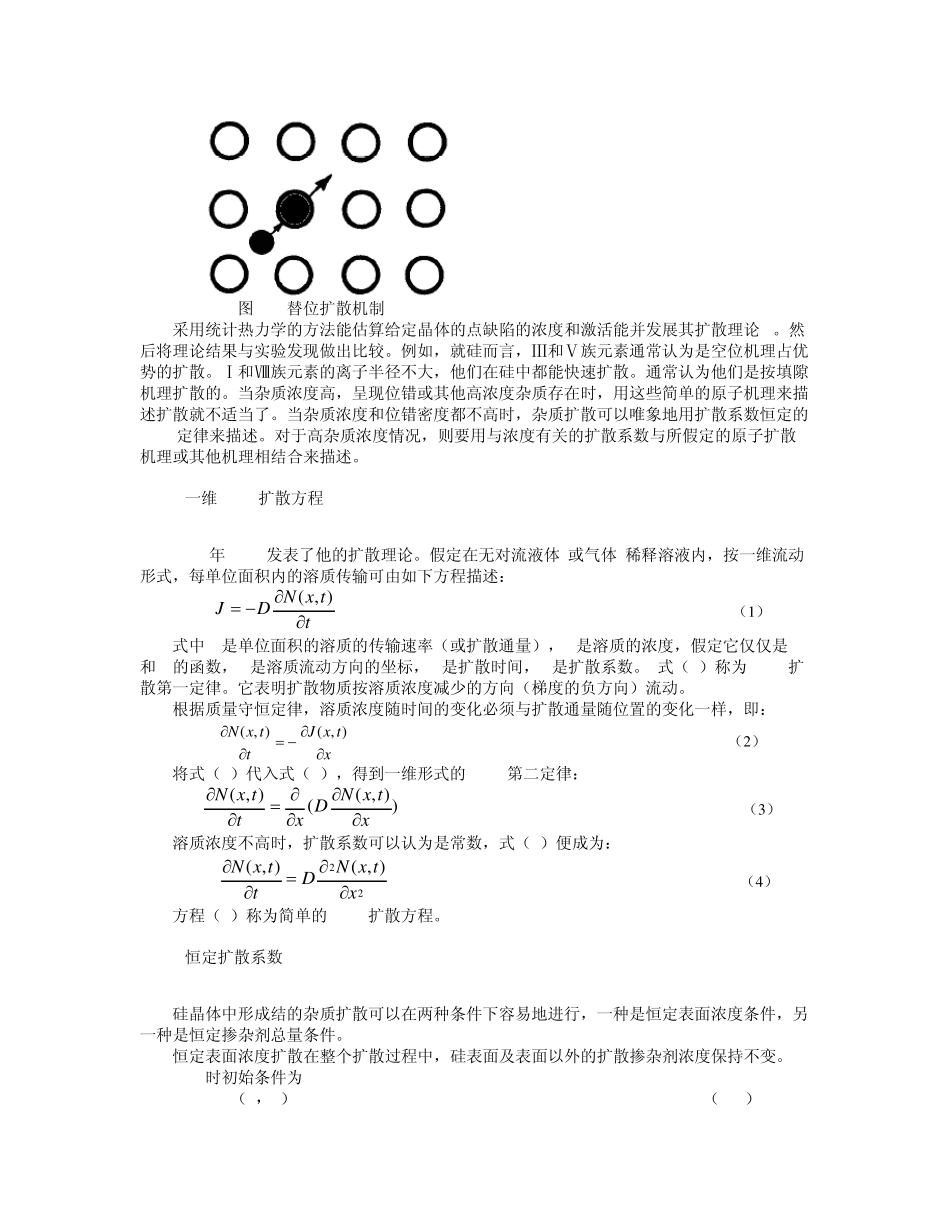

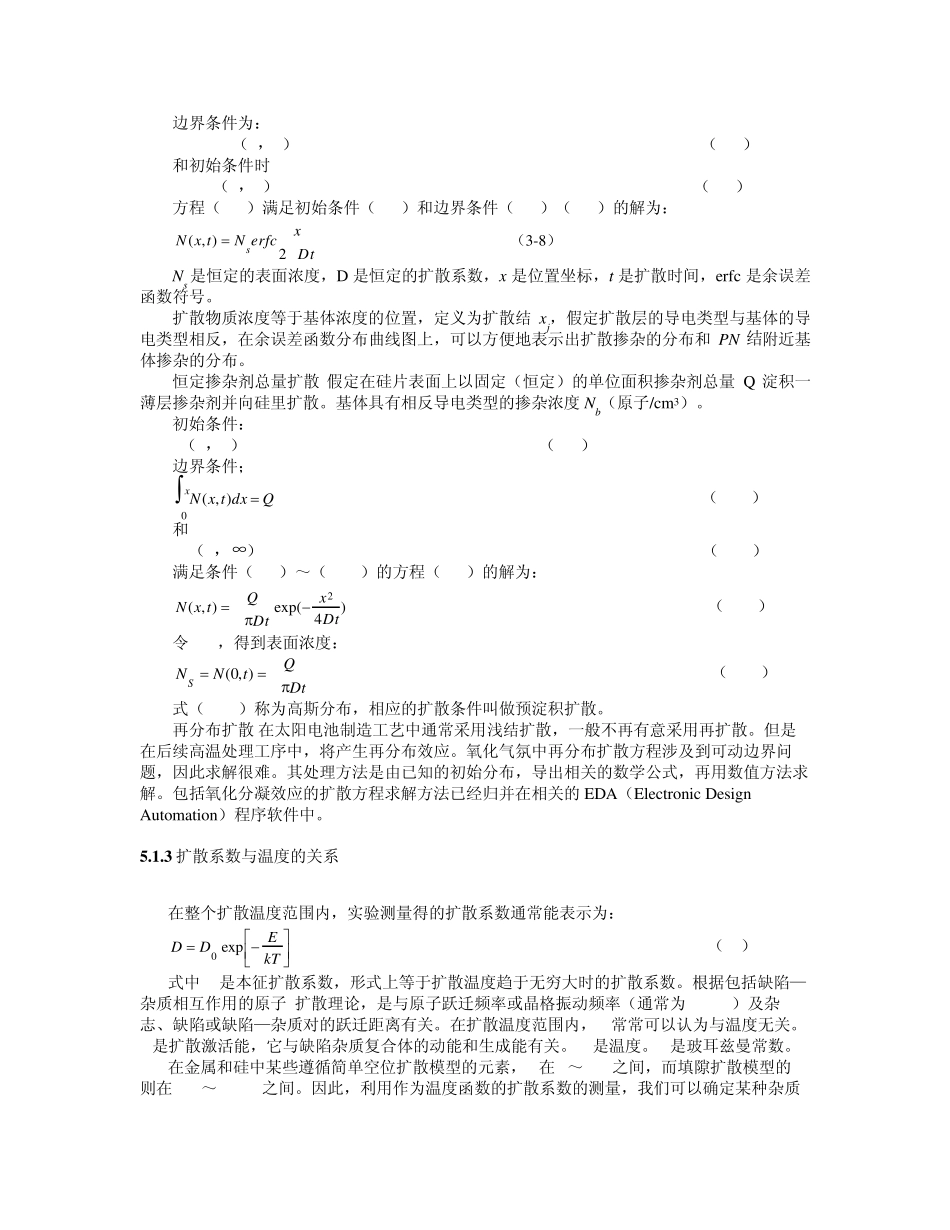

第五章 扩散制作PN 结 Pfan n 在1952 年提出采用扩散技术改变硅或锗的导电类型的设想[1]。此后,人们对如何用扩散方法将掺杂剂引进硅中又提出种种设想,其研究目标是如何控制硅中掺杂剂的浓度、均匀性、重复性以及大批量生产过程中如何降低成本。现在,扩散作为一项基础核心技术在半导体元器件制造工艺中得到广泛的应用。我们可以使用下列方法将掺杂剂原子引入硅中:⑴高温下汽相形成的化学源扩散;⑵掺杂氧化物源的扩散;⑶离子注入层的退火与扩散。离子注入层的退火是为了激活注入原子和减少离子注入造成的晶体损伤。当退火在高温下进行时,扩散便同时发生。在集成电路工艺中离子注入有着广泛的应用。 5.1扩散的基本原理 高温下,单晶固体中会产生空位和填隙原子之类的点缺陷。当存在主原子或杂质原子的浓度梯度时,点缺陷会影响原子的运动。在固体中的扩散能够被看成为扩散物质借助于空位或自身填隙在晶格中的原子运动。图 5-1.所示为晶格常数为a的简化二维晶体结构中的原子扩散模型。空心圆表示占据低温晶格位置的主原子,实心圆既表示主原子也表示杂质原子。在高温情况下,晶格原子在其平衡晶格位置附近振动。当某一晶格原子偶然地获得足够的能量而离开晶格位置,成为一个填隙原子,同时产生一个空位。当邻近的原子向空位迁移时,这种机理称为空位扩散。 假如填隙原子从一处移向另一处而并不站据晶格位置,则称为填隙扩散。一个比主原子小的原子通常做填隙式运动。填隙原子扩散所需的激活能比那些按空位机理扩散的原子所需的激活能要低。 掺杂原子获得能量后,通过占据主原子的位置发生的扩散,称为替位式扩散。 图 5-1空位扩散机制 图 5-2 填隙扩散机制 图5-3替位扩散机制 采用统计热力学的方法能估算给定晶体的点缺陷的浓度和激活能并发展其扩散理论[2]。然后将理论结果与实验发现做出比较。例如,就硅而言,Ⅲ和Ⅴ族元素通常认为是空位机理占优势的扩散。Ⅰ和Ⅷ族元素的离子半径不大,他们在硅中都能快速扩散。通常认为他们是按填隙机理扩散的。当杂质浓度高,呈现位错或其他高浓度杂质存在时,用这些简单的原子机理来描述扩散就不适当了。当杂质浓度和位错密度都不高时,杂质扩散可以唯象地用扩散系数恒定的Fick定律来描述。对于高杂质浓度情况,则要用与浓度有关的扩散系数与所假定的原子扩散机理或其他机理相结合来描述。 5.1.1一维 Fick扩散方程 1855年 Fick发表了他的扩散理论。假定在无对流液体(或气体)稀释溶...