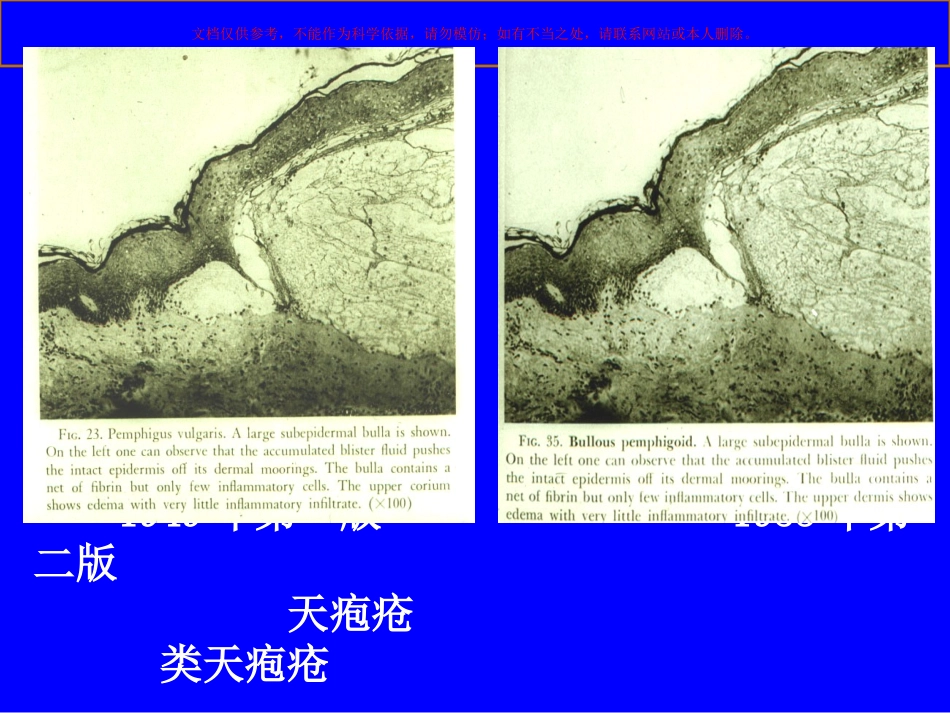

文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。概述•是指一组发生在皮肤粘膜以大疱为基本损害的皮肤病遗传性:先天大疱性表皮松解症等分类原发性:天疱疮、大疱性类天疱疮等获得性继发性:大疱性药疹、SSSS、烫伤等文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。•WalterF.Lever是当代一位杰出的皮肤病理学家,1953年他首次提出了大疱性类天疱疮的概念,并将它与天疱疮区分开。1958年首先将皮质类固醇用于天疱疮及大疱性类天疱疮的治疗,使大疱病患者的预后大为改善三个里程碑文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。1949年第一版1953年第二版天疱疮类天疱疮•BP11-18•1949•BP11-19•19532ban文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。•天疱疮:表皮内疱•类天疱疮:表皮下疱文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。60年代现代免疫学取得重大进展,作为医学生的RobertE.Jordon在微生物学家Bentner的指导下,采用免疫荧光技术,于1964年发现在天疱疮患者的血清中存在着抗棘细胞间物质的自身抗体。1967年又首先发现在大疱性类天疱疮患者的血清中存在有抗基底膜带抗体,从而揭开了获得性大疱性皮肤病自身免疫的基本性质文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。天疱疮棘细胞间荧光•临床•荧光文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。类天疱疮基底膜带荧光文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。80年代当分子生物学登上舞台后,对大疱病的研究从自身抗体转向自身抗原,进而进入基因水平的研究。一位年轻而杰出的皮肤病学者JohnR.Stanley站到了研究的前列,1984年首先从正常人的皮肤中纯化出230KDBPAg1的大疱性类天疱疮抗原,1988年又首先分离出BPAg1的CDNA文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。•胞浆蛋白包括桥斑蛋白(desmoplakin)和斑珠蛋白(plakoglobin)等;跨膜蛋白主要包括桥芯蛋白(desmoglein,Dsg)和桥粘蛋白(desmocollin,Dsc)桥粒结构文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。半桥粒•基底细胞与基底膜带间的主要连接结构•主要成分有BPAg1、BPAg2等文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。天疱疮(Pemphigus)天疱疮是一组以表皮内棘层松解为特点的严重的慢性复发性大疱性皮肤病,病程慢性。累及皮肤和粘膜。目前认为是一种自身免疫性疾病文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。临床分型•寻常型天疱疮•增殖型天疱疮•落叶型天疱疮•红斑型天疱疮•其他:疱疹样天疱疮、IgA天疱疮、副肿瘤性天疱疮(PNP)、药物诱发的天疱疮、流行性落叶性天疱疮文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。病因研究表明本病可能是一种自身免疫性疾病证据:1.表皮棘细胞间存在免疫球蛋白(天疱疮抗体)2.血清中存在天疱疮抗体,其滴度与疾病的严重程度相平行3.血液透析清除循环抗体可使病情缓解4.皮内注射天疱疮抗体可制造天疱疮动物模型5.天疱疮抗体可诱导培养人皮片棘细胞间松解6.免疫抑制剂治疗有效文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。•一、寻常型天疱疮PemphigusVulgaris最常见好发年龄:中年人,儿童罕见发病部位:口腔、胸背、头颈部,严重者可泛发全身,60%患者初发损害为口腔粘膜,表现为水疱和糜烂。4~6个月后才发生皮肤损害自觉症状:一般仅有轻痒临床表现文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。皮损特点:在皮肤上突然发生黄豆大至蚕豆大水疱,有时可达...