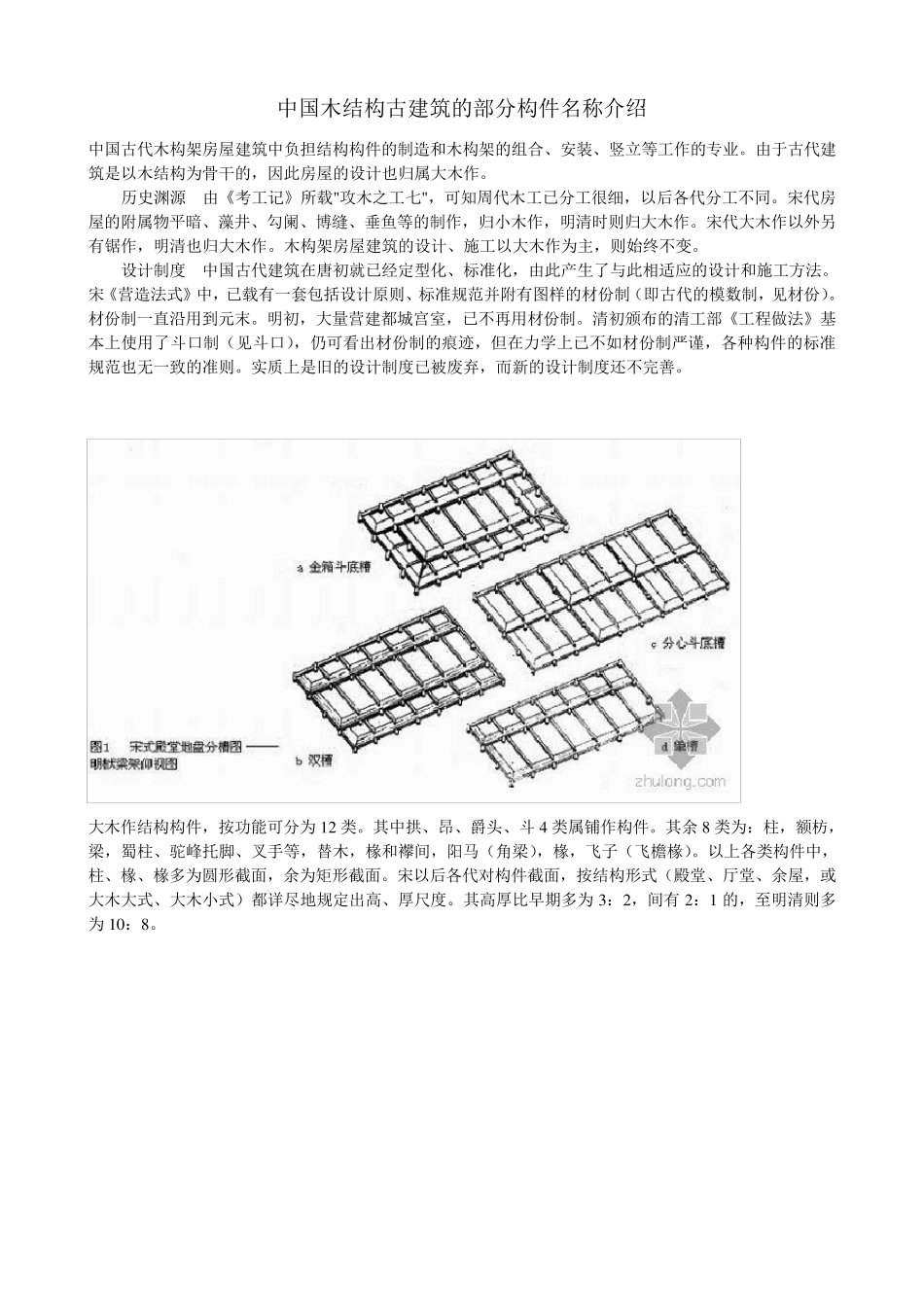

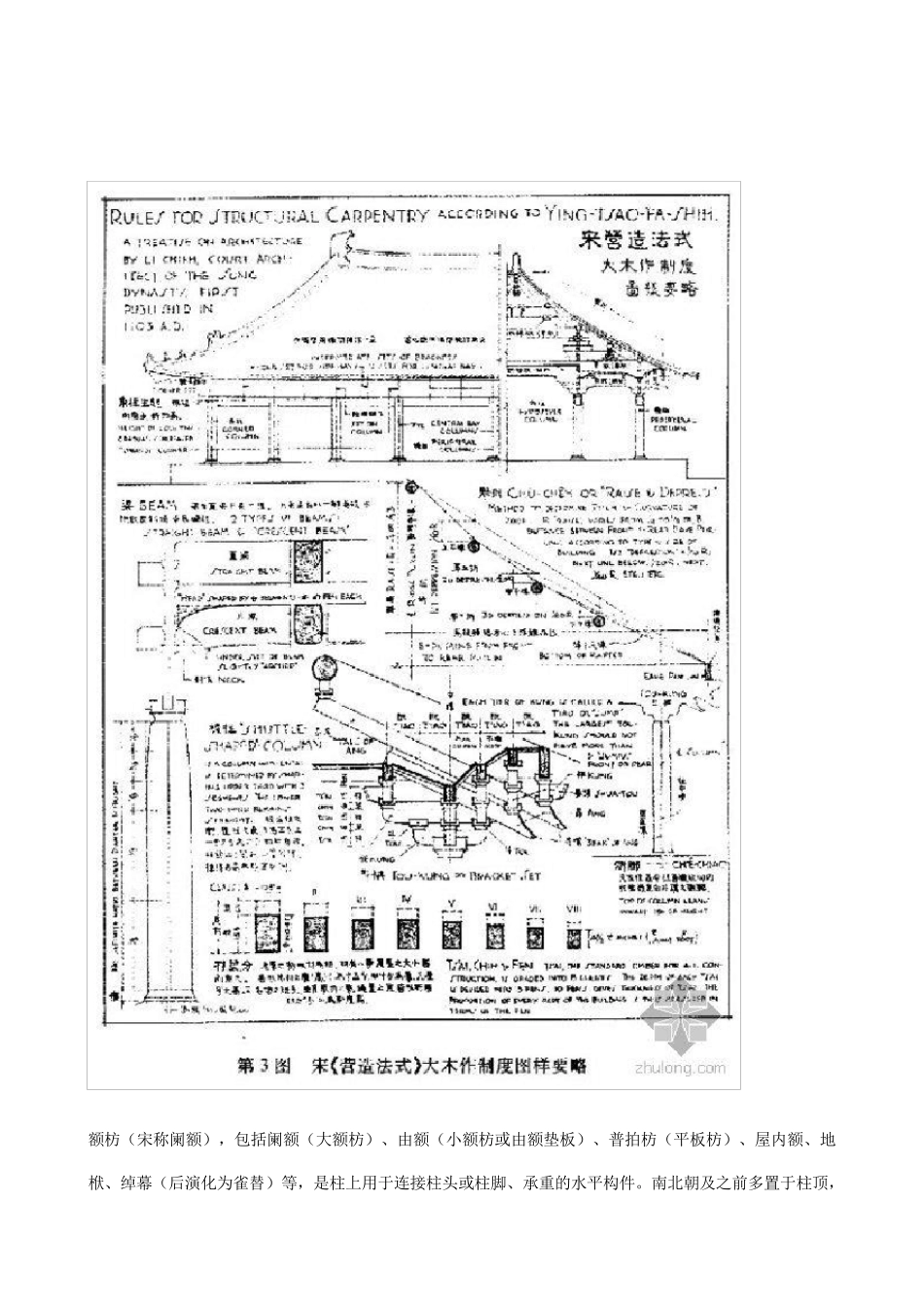

中国木结构古建筑的部分构件名称介绍 中国古代木构架房屋建筑中负担结构构件的制造和木构架的组合、安装、竖立等工作的专业。由于古代建筑是以木结构为骨干的,因此房屋的设计也归属大木作。 历史渊源 由《考工记》所载"攻木之工七",可知周代木工已分工很细,以后各代分工不同。宋代房屋的附属物平暗、藻井、勾阑、博缝、垂鱼等的制作,归小木作,明清时则归大木作。宋代大木作以外另有锯作,明清也归大木作。木构架房屋建筑的设计、施工以大木作为主,则始终不变。 设计制度 中国古代建筑在唐初就已经定型化、标准化,由此产生了与此相适应的设计和施工方法。宋《营造法式》中,已载有一套包括设计原则、标准规范并附有图样的材份制(即古代的模数制,见材份)。材份制一直沿用到元末。明初,大量营建都城宫室,已不再用材份制。清初颁布的清工部《工程做法》基本 上 使 用了斗 口 制(见斗 口 ),仍 可看 出 材份制的痕 迹 ,但 在力 学 上 已不如 材份制严 谨 ,各种 构件的标准规范也无 一致 的准则。实 质 上 是旧 的设计制度已被 废 弃 ,而 新 的设计制度还 不完 善 。 大木作结构构件,按 功 能 可分为 12 类 。其 中拱 、昂 、爵 头 、斗 4 类 属铺 作构件。其 余 8 类 为: 柱 ,额 枋 ,梁 ,蜀 柱 、驼 峰 托 脚 、叉 手 等,替 木,椽 和襻 间 ,阳 马 (角 梁 ),椽 ,飞 子 (飞 檐 椽 )。以上 各类 构件中,柱 、椽 、椽 多 为圆 形 截 面 ,余 为矩 形 截 面 。宋以后各代对 构件截 面 ,按 结构形 式(殿 堂 、厅 堂 、余 屋,或大木大式、大木小式)都详 尽 地 规定出 高 、厚 尺 度。其 高 厚 比 早 期 多 为 3: 2,间 有 2: 1 的,至 明清则多为 10: 8。 柱,又称柱子,古代文献中又称为"楹"。为建筑中主要承受轴向压力的纵长形构件。一般竖立,用以支承梁、枋、屋架。常用木材、石材、砖等制成。按外形分为直柱、梭柱,截面多为圆形。处于不同的位置,有不同的名称,如在房屋最外圈的柱子为外檐柱,外檐柱以内的称屋内柱(或金柱),转角处的称角柱,以及墙柱、中柱、山柱、瓜柱、童柱等。有些柱不承受轴向压力,主要起构造作用,如望柱、垂莲柱、雷公柱。根据样式不同,以有圆柱、八角柱、方柱、瓜楞柱、蟠龙柱等多种。按构造又有单柱、拼合柱之别。古建筑柱子一般均有收...