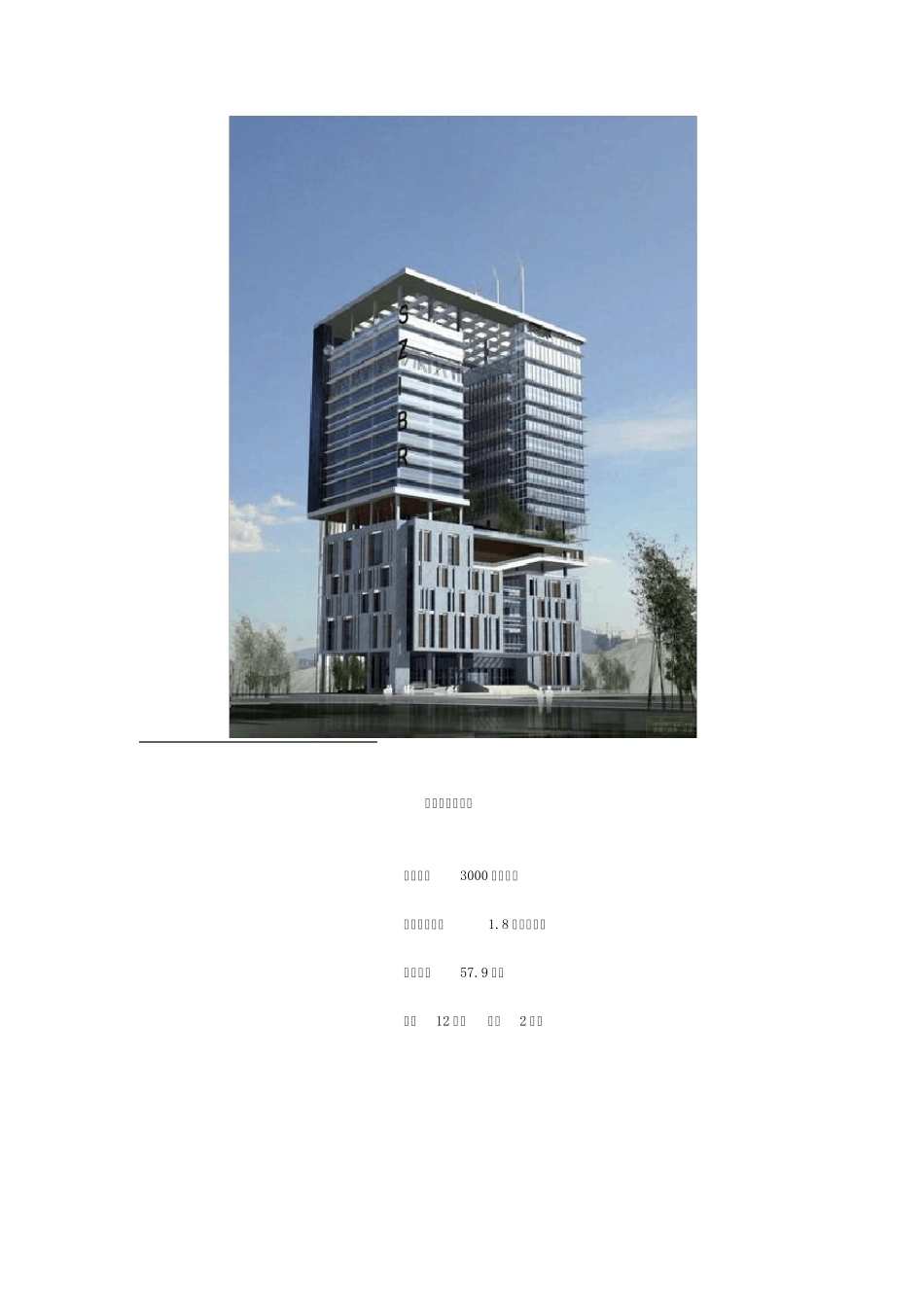

会呼吸的绿色建筑:深圳建科大楼 建科大楼是夏热冬暖地区绿色建筑技术的示范楼,新技术、新材料、新设备、新工艺的实验基地,生态、能源、环境数据采集楼,建筑技术、艺术的展示基地,绿色建筑技术的科普教育基地。大楼达到了绿色建筑三星级和LEED 金级的要求,取得了突出的社会效益。 建科大楼地理位置 建科大楼小档案 总用地:3000 平方米; 总建筑面积:1.8 万平方米; 总高度:57.9 米; 地上12 层; 地下2 层。 绿色建筑强调“适宜”和“精细”,每个功能都在整体最优的协调下选择自己最恰当的位置,内因、外因、有利因素、制约因素都被一起进行综合的评判。 大楼建设采用三维立体分区的方法,将不同的功能立体叠加起来,根据各功能不同的使用性质、空间需求和相互之间的流线关系,分别将其安排在不同的竖向空间体块中。 大楼的平面布置也同样体现了内部功能于周边自然的“对话”。建科大楼的平面不用于传统的方形——集中的“口”字形设计,而是采用了朝东“挖”掉一块的“凹”字形的布局。设计者的初衷是希望探寻一种在深圳气候条件下,最能够实现自然采光、自然通风的平面形式。 相比较“口”字形的传统矩形平面,“凹”字形的平面能提供更多的直接接触室外的外墙,也就能让更多的人有机会坐到临近窗口的位置,享受自然的光线和通风。“凹”字形的凹口旋转朝向东南向,迎着深圳地区的常年主导风——东南风,并且前后两个空间微微错开,进一步加强了室内形成“穿堂风”的效果。 大楼为降低城市的热岛效应作出了贡献。 1 采用高透水性与高保水性、低日照反射率的路面铺装材料;确保地面铺装被建筑或高大乔木的阴影覆盖,覆盖率超过50%。 2 设置露天水体,在大楼首层东侧设置喷泉水池,在架空层及南侧布置人工湿地,并连同架空层有效降低小区域温度,创造乘凉场所。 3 采用非常规能源以减少排热,如以太阳能、风能替代常规能源。 4 屋顶构架采用日照反射率高的材料,如光电板和浅色的涂料。玻璃采用对热能反射性能高的Low-E 玻璃。 5 建筑布局充分考虑室外场地自然通风。 6 利用雨水、中水对建筑物暴露的地面进行洒水。 7 建筑外立面立体绿化,结合西向遮阳设计爬藤类植物,各层设置花坛绿化。 首层的迎宾大厅采用架空的方法将空间与城市联通。 大楼的低层区域安排对采光和通风要求不高的展厅和实验室;高层区域采光通风良好、景观视野开阔的部分安排人员众多的办公和设计功能;交流会议和多功能厅布置在...